Con la guerra del Chaco se fue una generación entera. Quedaron sus viudas y huérfanos para recordarnos que sin ellos seríamos un pueblo cualquiera, un pueblo sin alma. Gracias a ellos somos, por fortuna, un pueblo con ayaju y memoria.

Al número 122 del barrio de Pampahasi en La Paz se llega serpenteando calles que trepan y trepan como si el destino fuese el cielo mismo. –Esquina, maestrito, voy a bajar.

Y en cierto sentido aquella es la antesala de ese otro mundo al que los habitantes de la casa número 122 de Pampahasi esperan llegar pronto. –Uhhh…¡mañana mismo!, dice don Juan, el más ilustre de todos aquellos huéspedes ilustres. Pero a pesar de aquella confesión que hacen todos incluso deseando que la muerte los lleve mañana mismo, en el fondo de sus ojos sus lágrimas delatan que no, que no quieren partir de este mundo así nomás, sin un perro que les ladre, pues para penas ya tuvieron la orfandad.

La llaman La casa de las awichas (abuelas) y allí viven entre 15 y 20 ancianos –entran y salen o, finalmente, se van al cielo-. Puerta de metal negra, el número 122 marcado en un cartón, varios cuartitos diminutos repartidos en dos pisos alrededor de un pequeño patio angosto que en la planta baja tiene una pequeña sala de reuniones. A un costado, mínima y precaria, está la cocina.

Estoy de visita y aquí toda visita es bienvenida simplemente porque rompe la rutina. Vine pensando en contar cómo viven los awichos (abuelos) en un país supuestamente joven, pero cuya población adulta, según estiman los que saben, está creciendo más que la población total, de modo que dentro de 30 años en Bolivia seremos tres millones de viejos. Claro que encuentro lo que busco pero descubro mucho más. Descubro a los hijos de la guerra del Chaco.

En 1932 miles de indígenas, quechuas y aimaras además de los habitantes guaraníes de la región, fueron reclutados para defender la región del Chaco, al sur este del país, en disputa frente al vecino Paraguay. Preservar aquel territorio implicaba dos anhelos: la posibilidad de llegar al mar por el río Paraguay pero sobre todo la sospecha –luego corroborada- de que allí había grandes cantidades de petróleo. En esa contienda que duró tres años, hasta el 12 de junio de 1935, murieron 60 mil soldados bolivianos: el papá de Mariano, el papá de Elia, el papá de Juan, el de Ramona…, los ancianos del hogar de Las awichas.

Todos ellos, sin excepción, tienen un vínculo profundo con ese retazo de la historia, porque si no fueron sus padres algún pariente marchó a esa guerra, alguna viuda es su madre, o ellos mismos ocuparon desde niños el lugar del padre ido. Así recuerdan su niñez, con sus madres como divinidades terrenales capaces de cargar a sus wawas con toda la dignidad del mundo en esas otras solitarias batallas cotidianas luego de la viudez dejada por la guerra. Un puesto callejero de venta de humintas o, cuándo no, el servicio doméstico, sus trincheras. Si estos abuelos lloran, y lloran mucho, es por dos razones: al recordar a sus madres y al recordar a sus propios hijos.

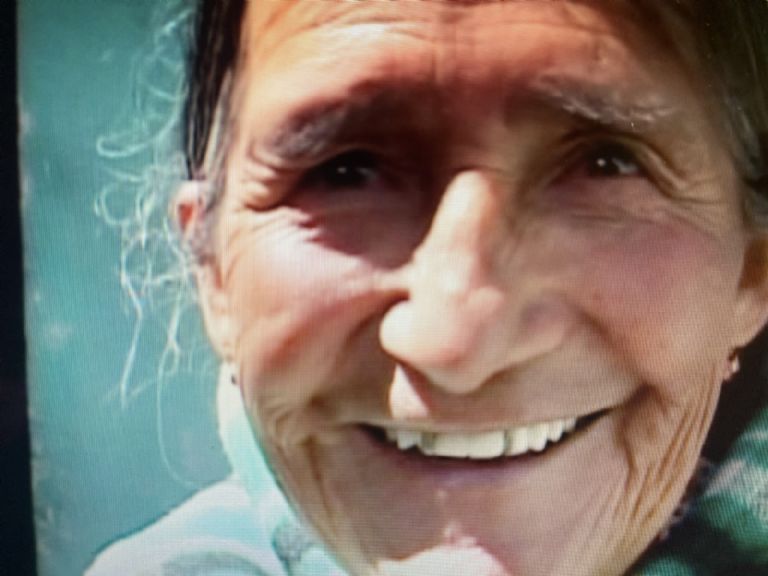

Ellos ostentan sus años, aunque algunos ni siquiera sepan con precisión cuántos tienen. Lo que saben bien es que han vivido mucho, tal vez incluso demasiado, dicen con pena. Eso sí, la necesidad del relato, la urgencia por contar sus vidas, es inminente. Sus demandas, pero sobre todo sus carencias y sus penas, rebalsan en todos los idiomas posibles, sobre todo el aymara que oigo aproximando mi rostro cerquita al suyo porque miran poco, porque hablan bajito o al revés, o porque simplemente necesitan la constancia de estar siendo escuchados. Aquí hace falta, además de dinero, amor.

Elia y Mariano. El amor después del amor

Elia y Mariano llevan dos años de casados. Se conocieron aquí mismo, ella tocando el charango y él la mandolina. Eran “amiguitos nomás”, cuenta Elia, siempre coqueta y bien puesta, sonriente, pícara cuando le pregunto cómo es el amor después del amor: “Eso no existe mamita, al menos este mi marido demasiado viejito es, no sabe de amor, ¡calienta espaldas nomás es!”, ríe, ríe mucho. Poco antes, cuando Mariano contó con nostalgia su vida anterior, hablando de sus hijos y su esposa que enfermó durante muchos años, Elia brincó: “¡para qué hablas de tu otra esposa…!”. El matrimonio, a cualquier edad, mantiene sus instintos amorosos y económicos. Así, donde cabe uno, caben dos, y donde come uno, comen dos. Elia y Mariano comparten todo lo que tienen y si el dinero alcanza para un solo plato, pues aprovechan los dos.

Salud, dinero, amor, azúcar y arroz, es el combo completo de carencias. Pero de todas ellas la más terrible es el amor, el amor de sus hijos, esos ingratos. Muchos ni siquiera los visitan, otros los dejaron allí con engaños y nunca más volvieron, canallas, como si no supieran que ese doble abandono es para ellos la razón de su pena más honda, ese vacío que duele en algún lugar del cuerpo, la causa de sus lágrimas. Lloran sin consuelo. Huérfanos de padres y de hijos.

Juan, el ermitaño

A una cuadra de la casa de Las awichas, sentado al borde del pretil de una puerta cualquiera, está don Juan. Entre el sol y la sombra y en silencio, este hombre serio pasa sus horas alejado del resto de los abuelos del lugar porque no aguanta muchas pulgas. Pero sobre todo porque don Juan pelea a muerte su dignidad y alejarse de aquella precariedad, unas pocas horas al día, quizás sea su forma de resistencia.

Pero su negativa a juntarse con el resto de los ancianos de aquel hogar quizá tenga también otras razones. “¡Soy el único que habla el castellano correctamente!” dice enfático marcando una a una las palabras que salen de su boca, lentas, arrastradas entre su escasa dentadura, y entonces no es el único porque así hablan todos ellos. Eso sí, efectivamente don Juan se esmera hablando castellano correctamente y no es poca cosa pues el idioma fue uno de los rasgos, sino el más importante, de distancia social entre indios y blancos en este país dividido así desde siempre y precisamente durante la guerra del Chaco hasta finalmente la revolución de 1952, por lo menos en las buenas intenciones.

Toda guerra es absurda y la del Chaco es penosa. Miles de kilómetros distaban desde las ciudades hasta el frente de batalla donde los soldados bolivianos llegaban luego de días de viaje a retazos, en tren, abriendo caminos y tras largas caminatas sobre tierras áridas desconocidas, calientes y secas como el desierto, ya extenuados. A los soldados bolivianos no los mataron las balas sino la sed.

Codo a codo, indígenas y militares integrantes de la élite gobernante, lucharon juntos y revueltos en el campo de batalla poniendo a prueba aquella distancia social que en medio del drama y la precariedad resultaba tan absurda como la guerra misma. Y por muy obvio que fuese, aquel encuentro de unos con otros resultó una epifanía. Bolivia no podía seguir negando su más profunda identidad. Así, la guerra del Chaco gestó la necesidad de refundar el país mismo hasta finalmente lograrlo –digamos- más de una década después con la revolución de 1952.

Don Juan está solo como todos ellos aunque dice que tiene “un mmmontón de familia” que vive en Cochabamba, y casi disculpándolos o disculpándose, cuenta que no se lo llevaron porque él no piensa moverse de La Paz. “¡Aquí he nacido y aquí voy a mmmorir!” señala hacia el suelo con el dedo índice como tecleando una máquina de escribir. Su terquedad es comprensible cuando se le oye contar que fue “el ppprimer pintor de la ciudad”, es más “todos esos edificios que usted ve ahí –señala hacia la ciudad- los he pintado yo” alega con un envidiable sentido de propiedad, como si la ciudad misma fuese suya. “¡He trabajado con mmministros, con pppresidentes de la República yo!”, abre grandes sus ojos y acerca el oído para escuchar. Don Juan es un hombre rotundo, educado y triste.

El tiempo para él se ha detenido allá por los años 50. Ya no sabe quién es presidente del país aunque ha oído su nombre y lo menciona. A pesar de su desgano, es un hombre informado. Y a pesar de su aplomo, cuando recuerda a su madre viuda y cómo él trabajó para ayudarla a mantener a cinco hermanas menores, llora. Y como todos sus vecinos en el hogar de Las awichas, don Juan espera la muerte.

Mientras llegue, se levanta, y al final de la tarde cuando el sol se esconde, él vuelve caminando lentamente al único hogar que le queda.

Despedida (de Tarija)

Antes de terminar, es imprescindible que usted haga clic aquí y luego de sacudir el alma continúe, ya termino. https://www.youtube.com/watch?v=O65OX2gDBk8&list=PLbOwGTQfGf1UcZPK9l5irkxySCj0sw9EL&index=2

De fondo aquel bolero de caballería. Los ancianos están sentados al sol en círculo allí en el patio de la casa número 122 de Pampahasi. Tienen vistas. En sus manos sostienen sus propias fotografías que un grupo de visitantes extranjeros les tomaron hace algún tiempo y hoy fueron a entregárselas como regalo. Ellos las reciben como niños a la hora del recreo. Miran las fotografías, se contemplan como último rastro de su paso por el mundo, por esta ciudad que seguirá en el mismo lugar, años y años después de que todos nosotros hayamos partido y por los siglos de los siglos.

Desde aquella visita han transcurrido diez años y muchas veces pensé en volver y no quise por temor a no encontrarlos, o ver a Elia sin Mariano, o al revés, o pasar por esa esquina sin mirar a su ilustre habitante tomando sol. De modo que prefiero imaginarlos en ese patio recibiendo siempre un regalo de agradecimiento por sus vidas, de parte nuestra.