¿Cómo encarar una pandemia cuando en Bolivia las unidades de epidemiología quedaban en los sótanos y sus funcionarios eran meros burócratas? Sucedió en tres semanas durante la cuarentena rígida. Sus impulsores dieron su vida y, finalmente, quedaron desempleados.

La oportunidad de trabajar surgió de la tragedia planetaria

Wayra Paz

Wayra significa viento, y ella tiene algo de viento.

Mueve mis emociones como aspas de un molino. Con palabras tranquilas rompe la barrera del sonido y me lleva de viaje al pasado. Su risa es casi un soplido sobre todo cuando acaba de decir algo tan duro que quisiera suavizar,; cuando llora, ese soplido se huracana. “Jamás necesité moverme pidiendo favores”, dice con la naturalidad de las personas libres que no le deben nada a nadie. Pienso que el viento también es fuente de energía, vida, y al mismo tiempo peligro. Wayra no deja que la acorralen, apellida Paz, pero yo la veo como una guerrera envuelta en un poncho de motivos autóctonos rosados sobre tejido negro.

La imagino hace una década. Envuelta en una toga de raso y atenta a una voz de fondo: “El momento de ser admitidos entre los miembros de la profesión médica, se comprometen solemnemente a consagrar sus vidas al servicio de la humanidad…”. Está entre los seis mil graduados anualmente en las carreras de salud de Bolivia.

“Sí, juro”, dice Wayra, y lo dice en serio.

Ahora está en el grupo de los veintisiete mil médicos registrados como activos; entre ellos, solo el 15% tiene alguna especialidad.

Wayra vuela lejos para hacer la suya.

Cuatrocientos postulantes. Diversidad de nacionalidades. Seis cupos para la beca pagada en el Instituto Nacional de Salud Pública.

—Mi experiencia en México fue transparente —Wayra entorna los ojos como un ave que ve al horizonte, me clava la mirada pero está viendo más lejos, al pasado—. Fue muy fácil presentarme en la convocatoria, ganar mi beca y después conseguir mi trabajo. Pero aquí, en Bolivia, funciona muy diferente.

Al concluir los dos años de su maestría, la invitaron a participar en un importante proyecto de salud pública en México, luego otro y otro más; hasta que después de siete años decidió retornar con la intención de realizar investigaciones clínicas y epidemiológicas. Pero se sumó a los diez mil médicos desempleados del país.

Un sistema de salud esencial tiene tres médicos por cada diez mil habitantes. Bolivia apenas alcanza a uno. Cuba tiene ocho, suficientes hasta para exportar y, durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia se convirtió en su mayor destino.

Un sistema de salud esencial tiene tres médicos cada diez mil habitantes. Bolivia apenas alcanza a uno. Cuba tiene ocho, suficientes hasta para exportar y, durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia se convierte en su mayor destino.

“Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano…”

—Sí, juro —dice Evo al recibir su tercer mandato.

—Si es así, el pueblo lo premie, de otra forma lo condene.

Cuando declara: “Entregar un campo deportivo es como entregar un hospital” profundiza la brecha que separa al gobierno de los médicos que piden beneficios sociales, exámenes de competencia, aumento del 6 al 10% del PIB para mejorar el Sistema Universal de Salud, que da inicio a la atención de todas las personas sin seguro que son la mitad de los habitantes del país.

2019 será el último año de gestión de Morales. Ese mismo año, Wayra recorrerá varios hospitales de La Paz. Para llegar a “epidemiología”, que no alcanza a ser una Unidad, la mayoría de las veces debe bajar a los sótanos, buscar oficinas periféricas, entrar en ambientes sin equipos (humanos o de computación). Descubrirá que los epidemiólogos cumplen funciones estadísticas, de papeleo y de envío de información.

“Me encontré primero con la falta de convocatorias, de esas reales y emocionantes en las que se puede competir con pares sin pedirle favores a nadie. Luego comprendí que las convocatorias en Bolivia eran y son en su mayoría internas y que las epidemiologías clínica y hospitalaria son de las funciones menos apreciadas”.

Entonces, los sistemas de salud de Asia, Europa, Norte América comenzaron a caer como enormes fichas de dominó que hicieron temblar al mundo.

—Era muy evidente que la pandemia nos iba a llegar con toda su fuerza y terror.

En este punto de la historia, los médicos pusieron a prueba el compromiso que alguna vez asumieron: “consagrar su vida al servicio de la humanidad”. Servir a la humanidad, ahora más que nunca, significaba arriesgar su propia vida.

Wayra daría todo para evitar que su desempleo le impida cumplir su compromiso.

La situación real, concreta, de las unidades intensivas era, entonces, un misterio que nadie quería develar, pero alguien tenía que hacerlo. Wayra se contactó con un colega y realizaron un estudio que develaba que: debajo de la cortina de humo, la realidad era peor de lo que se temía.

Y la pandemia nos llegó con toda su fuerza y terror.

—Fui requerida muy rápido para trabajar con un equipo que habilitaría un hospital de contingencia, en el que más del 90% del personal sería de nuevo contrato.

Aquí es donde mi historia se vuelve nuestra historia

W.P.

El aleteo de una mariposa en Hong Kong puede causar un huracán en Nueva York, significa que la alteración de una mínima causa produce un efecto imprevisible. El contacto con ¿un murciélago? en Wuhan puede causar una crisis mundial, significa que el efecto imprevisible ha comenzado.

Un huracán de despidos y vacaciones obligadas batió las alas de la pandemia y esparció sus efectos secundarios. Para atender a los contagiados se necesitaba habilitar un nuevo hospital, para habilitar el nuevo hospital se debía contratar personal, para contratar personal se realizaría una convocatoria interna. Sin embargo, el personal no estaba interesado.

Wayra recibe una nota “…debe usted cumplir funciones en calidad de Directora interina en plenitud de deberes y obligaciones, sin modificación salarial ni ítem”.

Para atender a los contagiados se contrató personal nuevo que estuviera dispuesto a asumir el riesgo, para que estuviera dispuesto a asumir el riesgo era suficiente la oportunidad de ingresar a trabajar a la aseguradora de corto plazo más importante de Bolivia.

Cuatro millones de asegurados. Dieciséis mil empleados. Ciento noventa y siete establecimientos de salud en todo el país; el último, todavía era un edificio desnudo.

Desde la creación de la Caja Nacional de Salud en 1956, esta institución, pública pero autónoma, representa la conquista de beneficios laborales. Los empleadores deben destinar el 10% de los salarios a la salud. Sin embargo, su imagen actual depende del lugar desde donde se la observe. Para los políticos es una tajada de torta. Para los directivos, una rosca. Para el personal de salud, una escalera llamada escalafón (para el personal con ítem, claro). Para los empleadores, una casilla obligatoria en sus planillas. Y para los pacientes, es muchas cosas: filas, largas filas, interminable espera que los obliga a ser pacientes.

Con la pandemia aleteando libremente, la paciencia no era una opción.

El año 2014 comenzó la construcción del Hospital Obrero N°30, en la zona Santiago II de El Alto, y nadie imaginó que ese terreno de diez mil metros sería la represa que contendría una pandemia. Ni que esos planos de doscientas camas y veinte salas de terapia intensiva servirían en la lucha contra una enfermedad desconocida. Tampoco imaginaron que esa inversión de ciento noventa millones de bolivianos sería insuficiente. Si alguien lo hubiese imaginado, en lugar de los dos actos de inauguración, lo hubiesen puesto en funcionamiento de una vez.

Su tercera inauguración sería la vencida.

Para que ocurra, las disposiciones fueron: “servicio permanente y otros imposibles”. Wayra aceptó, al igual que veinticinco médicos y administrativos.

Wayra fue designada jefa de la Unidad de epidemiología, jefa de nadie, la Unidad era un recuadro en un organigrama hasta que un ruido desgarró el telón de la cuarentena como si viniese de otra realidad, la que desapareció al igual que el aleteo de una mariposa desaparece en el aire.

Ya no era común escuchar motores de vehículos en Santiago II, y aquellos que se acercaban al hospital, rugían.

Para los dos camiones cargados de refuerzos, equipos, esperanzas, cada viaje significaba kilómetros en sus marcadores, para el hospital cada viaje lo acercaba a su meta.

Los refuerzos llegaron hasta ser ¿trescientos?. La rápida rotación por contagio hacía variar el número de un día a otro. Llegaron sin saber si el lugar al que convertirían en un hospital podría ser el último en el que estuviesen; todos (menos tres) eran nuevos, no tenían derecho a exámenes preocupacionales. Llegaron, aunque no tenían beneficios de indemnización por enfermedad o muerte. Pese a todo, llegaron.

“Unidad” es aquello que no se puede dividir sin que su esencia se destruya, o por lo menos se altere. La Unidad de Epidemiología estaba conformada por Wayra, la enfermera vigilante y la secretaria, mi soldado y mi secre dice Wayra, con el cariño que se profesan los sobrevivientes de una guerra. Las tres desconocidas formaron una unidad (en el sentido de “unión”) para cuidar al personal distribuido en treinta y dos Unidades. Enseñaron protocolos de seguridad, previnieron la coinfección, evitaron que personas necesitadas de trabajo se expusieran a mucho riesgo.

El “Todo” era el Hospital Santiago II y era mayor a la suma de sus Unidades. En aquello que todavía era un experimento, ocurrió un extraño fenómeno espontáneo que desafiaba las leyes del trabajo: ambiente laboral sumado a crisis mundial, daba como resultado una unión más fuerte entre las partes.

Las primeras ondas del vuelo de la mariposa llegaron. Todos sabían que la primera ola se acercaba, pero nadie sabía su dimensión. Menos mal, un imposible ocurrió.

El 21 de abril, el Hospital Santiago II se inauguró de verdad, y en un mes, colapsó.

La primera ola fue devastadora pero mi equipo era sensacional

W.P.

A lo lejos veo el hospital y pienso en una represa de concreto, metal y vidrio.

Me acerco. Alrededor hay tiendas, farmacias y funerarias. Me cuesta imaginar que estos vecinos, con negocios nuevos, crecientes, fueron los mismos que apedrearon ambulancias y maltrataron empleados.

Cruzo la calle larga y estrecha con forma de T empedrada; me cuesta más imaginar las caravanas fúnebres que la recorrían, hasta siete al día.

Llego a la reja entreabierta con tres policías del otro lado. No me cuesta imaginar a muchos otros formando un muro verde más fuerte e impenetrable que aquél que rodea al hospital.

Entro junto con otras personas, pero la sargento Laura solo se dirige a mí:

—¿Adónde va?

Retrocedo. Toda visita es con “nota del director”.

Rodeo el manzano y pruebo suerte por otro ingreso. La tengo.

En Emergencia solo hay una anciana en condición estable. Es fácil imaginar esta sala colapsada, lo difícil es imaginar dónde hubiesen tenido que ir las dos mil personas atendidas aquí, en sus primeros siete meses, si este hospital no hubiese estado.

Recorro las instalaciones recordando las fotografías que vi del antes, el después es acogedor, tranquilo.

Llego al bloque principal. El clima es agradable, el ambiente cuenta con todas las comodidades. Donde en un principio hubo escritorios improvisados con cajas de cartón, ahora hay muebles de verdad; en el piso sobre el cual los empleados se sentaron para atender las capacitaciones, ahora esperan los cientos de pacientes diarios, sentados en cómodas banquetas niqueladas; esperan ser atendidos en una de las diez especialidades.

Por un tiempo sólo hubo un paciente y una especialidad.

“Atenderemos a nuestro primer paciente”. Los instructivos circulan por los medios de comunicación disponibles, el papel es un lujo de la normalidad extinta. Los horarios para coordinar con la regional son reducidos.

Diagnóstico: hombre de mediana edad en estado crítico.

Resultado: dado de alta a los 21 días.

—No fue en vano ese tiempo que nos dieron para armar el hospital.

Wayra habla haciendo un gesto que podría ser de orgullo, nostalgia o resignación. Podría ser de muchas cosas más, pero entiendo que es un gesto que pretende ocultar una herida. El esfuerzo de armar ese hospital no se compara con lo que vino después:

—Intentamos enfrentar una enfermedad desconocida con las herramientas a la mano, sabiendo muy bien que íbamos a perder.

Los sistemas de salud de Chile, Brasil, Ecuador se derrumbaron como castillos de naipes. El castillo de Bolivia era el más débil y pobre de la región, pero resistió. Resistió incluso a nuevos casos de corrupción, enfrentamientos por otras elecciones, a la inestabilidad social de siempre. Resistió gracias a quienes evitaron que la primera ola fuese un tsunami.

—De pronto se esperaba todo de los epidemiólogos: planes de contingencia, dominio de normativas, gerencia, proyecciones, envío diario de información a varios jefes, empatía y comunicación permanente con personal, familiares y enfermos.

Epidemiología ya no era una oficina donde lo que ocurría adentro era un misterio para afuera, ahora era el comodín del castillo de naipes: hacía todo lo que nadie sabía quién haría o cómo se haría. Cuando Wayra reportaba los decesos diarios, pensaba en la familia detrás de cada número y recordaba a la suya, la extrañaba desde el instante que decidió evitar contacto para no ponerlos en riesgo. Cuando tuvo que decidir cumplir funciones de médico asistencial o gerencial, siempre escogíó la primera opción.

—Debió ser la primera vez que se hacía turnos en epidemiología—bromea.

Según un papel, debía cumplir treinta y seis horas laborales; según ella, cumplió muchas horas más.

La cuarentena se flexibilizó.

La primera ola se elevaba de frente a la ola de pugnas por nuevas elecciones. Cuando ambas llegaron a sus picos, chocaron. Por un lado, el director y muchos empleados se contagiaron; por el otro, los bloqueos evitaron el transporte de oxígeno medicinal. En el medio, la represa de concreto, metal y vidrio.

Wayra recibió una nota: “… debe usted cumplir funciones en calidad de Directora interina en plenitud de deberes y obligaciones, sin modificación salarial ni ítem”. Comenzó sus funciones coordinando el mantenimiento del generador de oxígeno. Nada podía fallar.

—Ese fue el día de mayor preocupación en mi vida.

Nada falló.

“Reanimando, intubando, medicando, rehabilitando, informando y manejando cadáveres”, desciende la ola. La bioquímica Pamela Sumi sale de terapia intensiva, como no puede justificar su falta por la enfermedad y sus consecuencias, pierde el trabajo. El director retoma sus funciones al cabo de las tres semanas de baja médica.

La ola pasa, las secuelas se quedan y se agudizan.

Wayra lo advierte, y manda a realizar una evaluación psicológica a todo el personal.

Diagnóstico: Ansiedad, depresión, despersonalización, intentos de suicidio.

Causa: Decidir entre atender a más pacientes o atender con mejores condiciones.

Tratamiento: Ninguno. No hay tiempo, recursos ni interés de las autoridades.

Resultados: Una herida abierta, invisible, amarga.

“Tuve el raro privilegio de trabajar al lado de decenas de personas auténticamente valientes, dispuestas a aprender a toda velocidad”. Wayra todavía siente las secuelas que empeoraron a medida que todo se normalizaba.

El antiguo personal de salud va retomando sus funciones. El nuevo personal no sabe que se avecina una ola distinta a la que combatieron. Una para la que no están listos.

“Me encontré otra vez sin trabajo, pero esta vez con un memorándum de felicitación: …mis más sinceras felicitaciones por la eficiente labor desempeñada…”

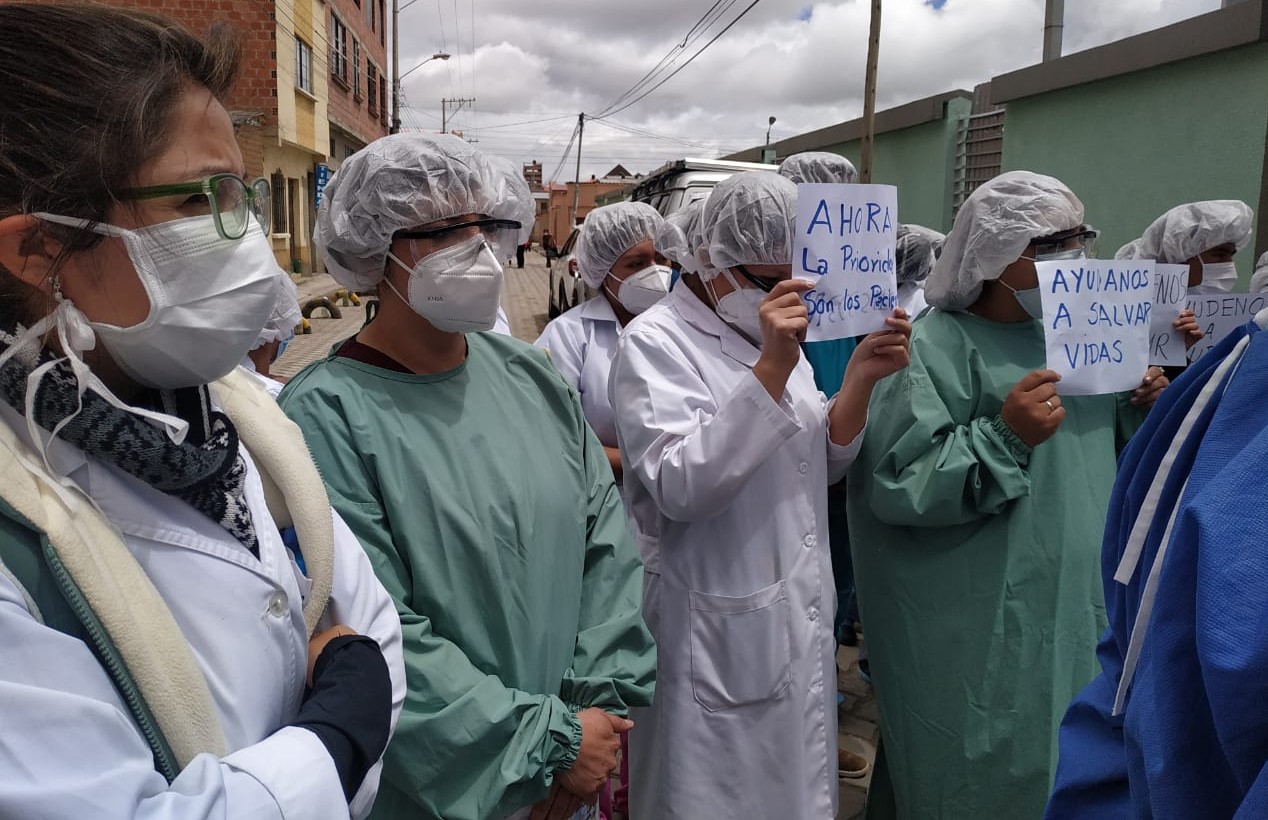

En enero de 2021 comienza a disminuir el desempleo en el país, pero la CNS no renueva los contratos del personal del Hospital Santiago II a fin de evitar la responsabilidad laboral. Un grupo de los empleados que pusieron en funcionamiento ese hospital realiza manifestaciones para continuar en sus puestos, pocos lo logran. Algunos con mortales consecuencias.

Un joven fisioterapeuta se contagia en esta época y lugar. La construcción a la que había dado vida termina por quitarle la suya. La mayoría es más afortunada, solo trabajan cuarenta y nueve días gratis, mientras los encargados los reemplazan. Wayra no está entre ellos “Me encontré otra vez sin trabajo, pero esta vez con un memorándum de felicitación”: …mis más sinceras felicitaciones por la eficiente labor desempeñada…

—¿Pensabas que valía la pena arriesgarte por el trabajo? —le pregunto.

—Sí, claro —responde tan rápido y directo que no me cabe duda —uno debe darle oportunidad a los pacientes, para eso hemos estudiado.

Al salir por la puerta principal veo una placa que dice: En memoria de nuestros compañeros y compañeras que dieron su vida en la lucha contra el COVID-19, seguido de una lista de cuarenta y cuatro nombres. Sólo uno fue parte del primer equipo. Equipo con la mayor cantidad de atenciones realizadas en La Paz y, por un tiempo, en el país.

¿Se debe morir para que el trabajo sea valorado? ¿Dónde están los nombres de quienes pusieron en funcionamiento este hospital?

Muchos de esos nombres son todavía procesados. Otros han sido olvidados.

Armar un hospital lleva tiempo, ¿rearmar personas rotas por un trabajo, también?

Mientras me hago estas preguntas, la sargento Laura se acerca. Me alisto para irme, después de todo, ella está cumpliendo con su trabajo.

Este texto es parte del proyecto “Trabajo, empleo, chamba, Trayectorias laborales en Bolivia”, elaborado por Rascacielos junto al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA con el apoyo de la Embajada de Suecia en Bolivia.