Es extraño. Salir a pasear para conocer la capital francesa y llegar mucho pero mucho más lejos.

Salgo a conocer mi nuevo barrio en París; camino en sentido contrario al tradicional paseo turístico, atrás quedan Pigalle y el Moulin Rouge. Llego a la avenida Barbes Rochechouart y me abro paso entre hombres de acentos distintos, árabes unos, africanos otros. Los primeros, vestidos con largas blusas a rayas y una especie de sandalias punteagudas, me ofrecen “Marlboro”; de inmediato pienso que se trata de droga encubierta, pero luego me entero de que es el comercio ilegal de cigarrillos motivado por el alto precio del tabaco en Francia. Los segundos, negros, todos ataviados con blusones de colores o largas batas, me llenan las manos de volantes que anuncian consultas místicas de diversa índole: ¿magos? ¿videntes? ¿chamanes?, aún no tengo claro de qué se trata ni cómo funciona.

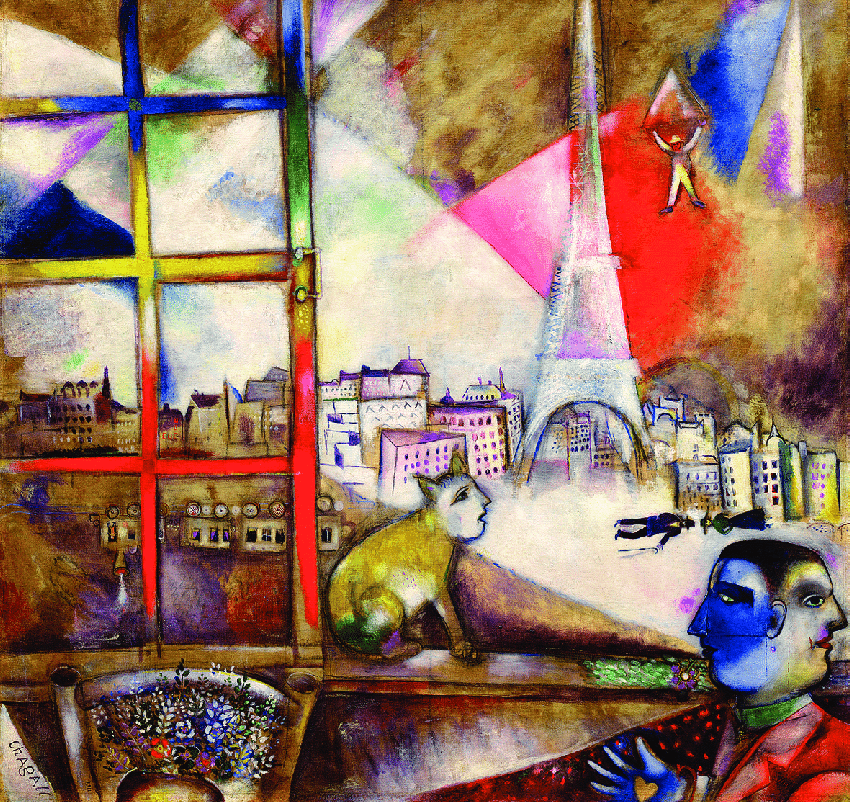

Sigo rumbo a la estación de metro Château Rouge y llego a un París muy distinto del de los campos Elíseos, la torre Eiffel, el Louvre, e incluso muy diferente del pintoresco barrio de Montmartre que a sólo tres cuadras se eleva entre callejuelas que alojan glamurosas tiendas y restaurantes y, en la cima, la iglesia del Sacré-Cœur.

En cambio, en Château Rouge el comercio, también abundante, es diferente. Entre voces que llenan el ambiente de lenguas inadivinables para mí, se amontonan la fruta, la verdura, pescados de nombres extraños. Reconozco dos productos de origen africano que me son familiares: la yuca o mandioca, cuyo nombre en francés es “manioc”, y el kimbombó que conocí en Cuba.

El ambiente es festivo y bullicioso, un lugar de convivencia cotidiana; mujeres grandes, negras, con preciosos trajes compran, venden, bromean y ríen.

Africanos y árabes se mezclan en este barrio que concentra gran parte de la población magrebí y subsahariana en París.

Hay tiendas de textiles africanos con estampados coloridos y precios que van de los 10 a los 80 euros por pieza. Me explican que la diferencia es la calidad de la tela y la impresión; las más caras son las impresas en Suecia y Holanda.

Camino hacia una vitrina con vestidos que me hipnotizan; definitivamente volveré con más tiempo para probarme uno de esos modelos africanos con todo y tocado para el cabello.

Sigo caminando y el entorno se siente cada vez más árabe. He llegado a la Goutte d’Or. Maniquíes femeninos y masculinos lucen trajes deslumbrantes, vestidos largos, bordados con pedrería, hilos dorados y plateados, de aquellos que imaginé leyendo Las mil y una noches.

En la calle es abrumadora la presencia masculina, hay grupos de jóvenes y de mayores. En los cafés tampoco veo mujeres, sólo hombres degustando un expreso y conversando mientras arrancan uvas de un racimo que está sobre la mesa.

De pronto, me llama la atención el eco de un rezo, no hay una mezquita cerca, el sonido proviene de una tienda. Adentro el dueño tiene prendida la televisión y está escuchando lo que parece ser la transmisión en vivo desde la mezquita de París. Con este fondo casi musical recorro el almacén y descubro cinco o seis variedades de lentejas, otras tantas de aceitunas, todo tipo de semillas, especias multicolores, un mundo de aromas.

Afuera hay otras tiendas, también de alimentos árabes , veo escrito al lado del nombre de una carnicería la palabra “halal”: significa que los animales no fueron maltratados antes ni durante su muerte, un concepto que parte de la religión musulmana y comienza a convertirse en moda, junto con lo “bio”, tema para otro momento.

Me llama la atención la cantidad de dátiles: los hay de todos los tamaños, están confitados y cuelgan atados en sus propias ramas, incluso hay dátiles frescos, amarillos y de suave textura por fuera, no sé cómo se comen estos últimos, compro un poco de todo para probar.

Extraña sensación, vine a París y parece que llegué aún más lejos.