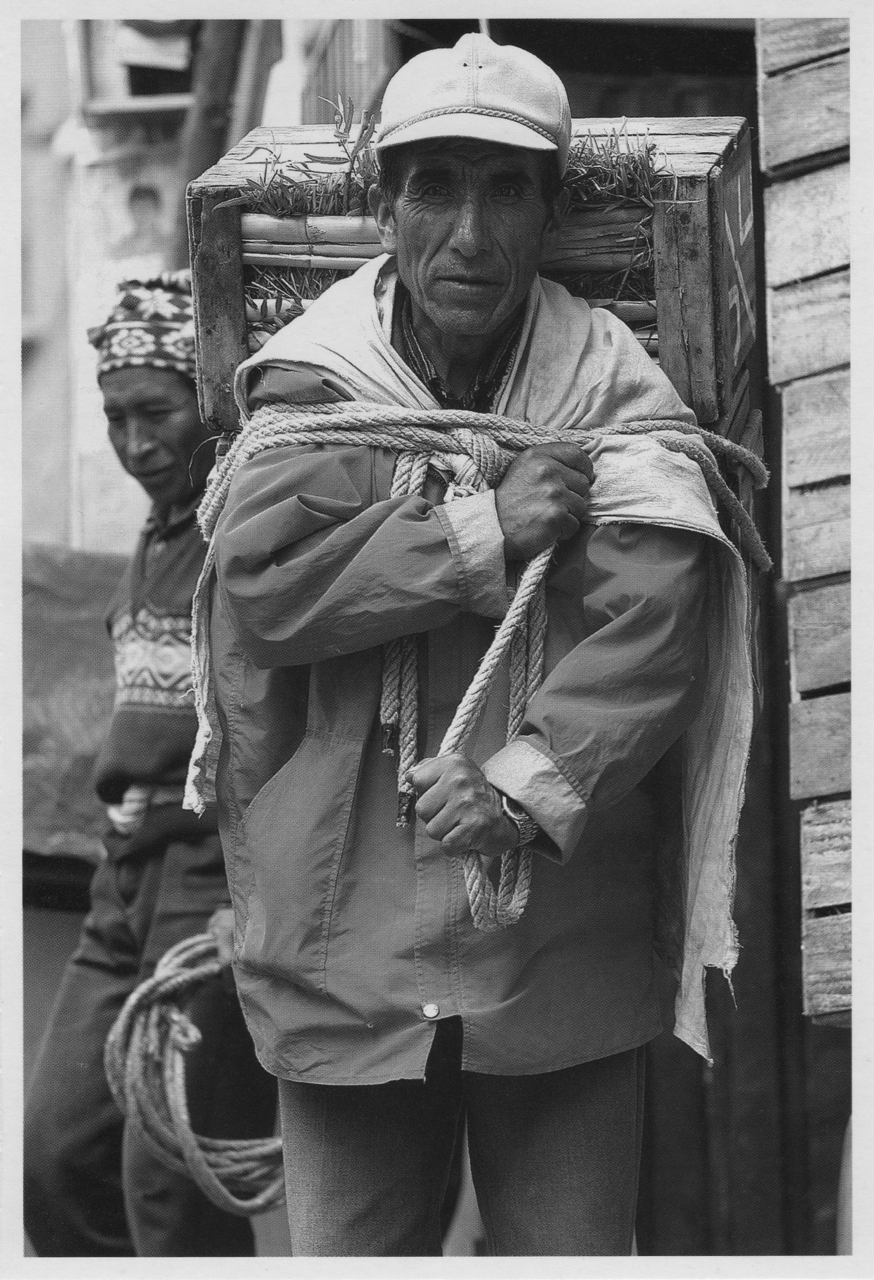

Ya casi no se ven aparapitas en La Paz, sentenciaba hace ya cuatro décadas el poeta Jaime Sáenz. Y esa sola frase llegaba con brisa y nostalgia. Aquella constatación era sin embargo sólo un punto de partida para decir, una y otra vez, que en verdad este personaje, paceño y aymara por excelencia, difícilmente podría desaparecer porque nadie como él para habitar, al mismo tiempo, el campo y la ciudad. Claro que Saenz llevaba al aparapita a la categoría de ser omnipresente. De hecho y a estas alturas -nunca mejor dicho-, para los paceños el aparapita no sólo es un personaje sino una deidad urbana.

Observaba el poeta que la falta de aparapitas afectaba el bolsillo del pueblo porque el costo de una camioneta para trasladar un mueble o un colchón, por ejemplo, no se comparaba con el de un aparapita. Pero no era que uno no pudiese echar tal carga sobre la propia espalda sino que nadie como el aparapita para hacerlo con destreza, maña y la fuerza de un ser de otro mundo.

El aparapita era un migrante del campo, pero uno definitivo, aquel que llegó para siempre. Tanto así que de tanto andar la ciudad fue su mejor conocedor, su habitante por excelencia. Y más aún, en ese sentido, el aparapita era, siguiendo la pasión saenzeana, la ciudad misma. Hoy tampoco se ven aparapitas en la ciudad. Hoy se habla más bien del “residente”, aquel aymara que va y viene del campo a la ciudad donde por lo general habita, pues al campo va de visita en alguna ocasión especial. Hoy el aparapita ya no carga la ciudad sobre sus espaldas sino en su teléfono celular. Y allí, como bien sabemos, cabemos todos.