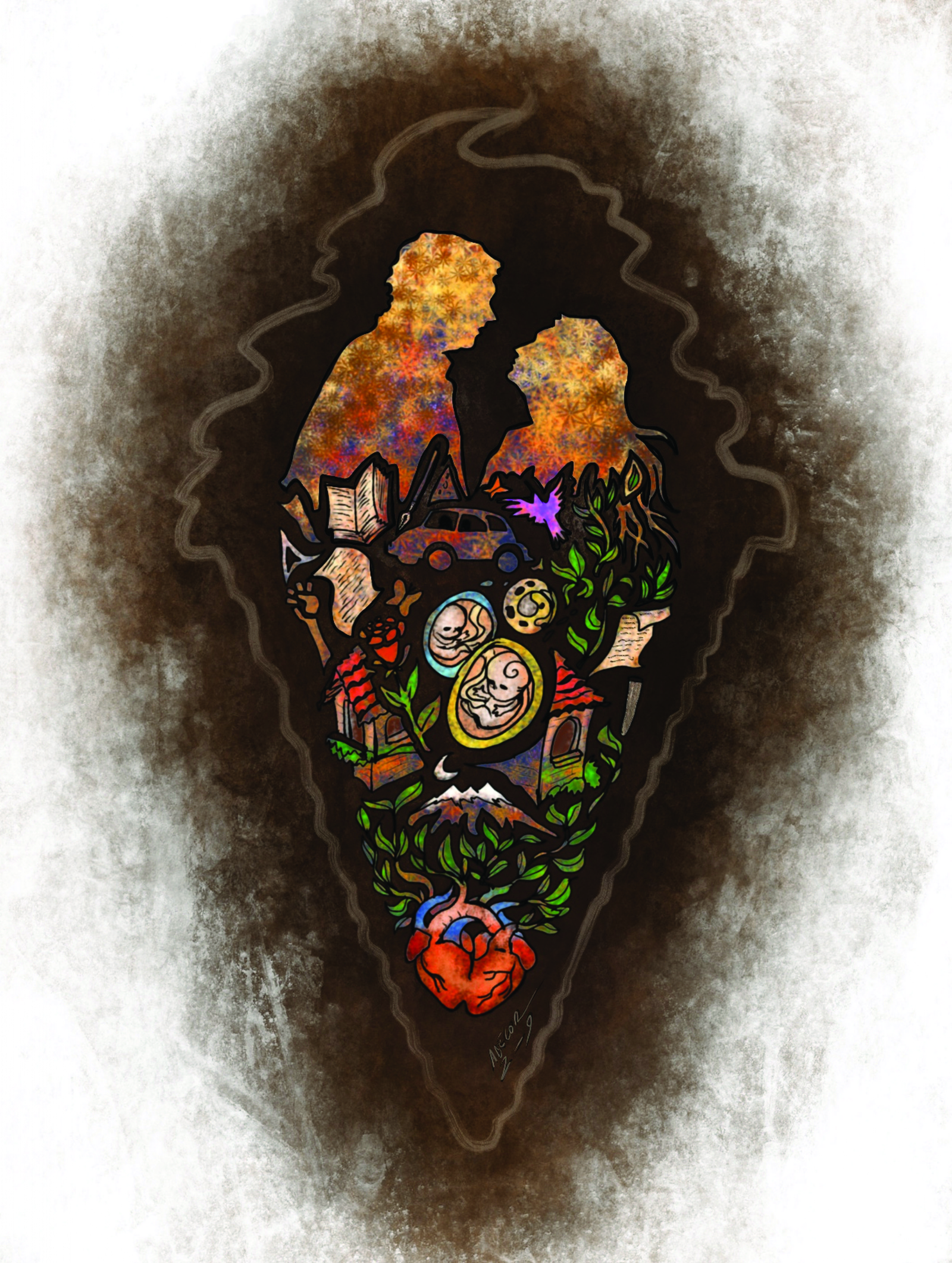

Ilustración de Abel Bellido Córdova

Eran los años sesenta y Europa estaba de cabeza. Los nacidos después de la liberación ya no eran niños, y los años austeros de la posguerra y del plan Marshall habían cedido ante la creciente prosperidad de Europa del Oeste. Vivíamos los treinta años gloriosos, como se dice ahora en retrospectiva. Los jóvenes invadían las universidades en masa y pronto estallarían las protestas de mayo 1968. La China de Godard era la película de culto.

En la vieja universidad de Lovaina, en Bélgica, dos de estos jóvenes iban a encontrarse. Cécile, belga, estudiante de Biología, y Juan Antonio, oriundo de Cochabamba, que terminaba su doctorado en Economía. El encuentro fue posible gracias a una amiga de infancia de Céline, con reputación casamentera, que apostó un helado a que ellos dos se llevarían bien y se lo ganó.

***

Nos conocimos en francés, lengua en la cual todavía nos comunicamos a pesar de los casi cincuenta años que vivimos en Bolivia. Nuestro francés, hay que admitirlo, está un poco adulterado con palabras que vienen del español, del inglés, del flamenco, del alemán y del quechua cochabambino.

Nos encanta la música clásica y empezamos nuestro noviazgo con un concierto de Bach en una iglesia. No se podría ser más solemne ni más serio. A los papás de Cécile, como buenos burgueses belgas, no les hacía mucha gracia que su hija les venga a presentar a alguien que venía de tan lejos como Bolivia, país desconocido para ellos. Hubiesen preferido que se casara con un hijo de notario, la profesión de las novelas de Balzac. Pero como ya se dijo, eran los años sesenta y las hijas ya no eran tan obedientes. Después me llegaron a apreciar, y el aprecio fue recíproco.

En nuestro viaje de luna de miel a Honfleur, en Normandía, perdimos la llave del auto en las infinitas arenas de la playa. A la fuerza aprendimos a encender el motor del Volkswagen de mi suegra, con lo que podríamos habernos dedicado a auteros o a empleados de la Diprove.

En enero de 1971 nos vinimos a Bolivia con grandes ilusiones. Muchos de los bolivianos que estudiaban entonces en Lovaina querían hacer todo lo posible para ayudar al desarrollo del país, cada uno a su manera. Hablaban de vivir en el campo (ninguno lo hizo), de meterse en política (algunos sí) o incluso en la guerrilla. Eran las épocas efervescentes de J.J. Torres y la Asamblea Popular. Nosotros nos decidimos más bien por una contemplativa vida académica. Algunos meses después ocurrió el golpe de Banzer, las universidades se cerraron y nuestras ilusiones se hicieron añicos.

Nos ha tocado vivir momentos muy gratos pero también momentos difíciles. Combatimos a las dictaduras militares, aunque sin desplegar demasiado heroísmo. En mis correrías académicas pasé largos periodos allende los mares, pero Cécile insistía siempre en que regresáramos al país. Luego de Nueva York, su ciudad preferida sigue siendo La Paz.

La política era ingrata pero también había humor negro. En una ocasión (tal vez en 1974), un amigo nos despertó a las dos de la mañana sugiriéndonos que escuchásemos radio Illimani, porque había un golpe en marcha, e insistiendo para que yo fuese inmediatamente a la plaza Murillo. No fui. El golpe no pasó de la música tan típica de esos acontecimientos. En otra ocasión fuimos con un colega a tomarle exámenes a un estudiante que estaba preso en el Departamento de Orden Político (el DOP) en la calle Comercio. El rector de la universidad había obtenido del Ministro del Interior que se le permitiera dar exámenes para “no perjudicarlo”.

Con cuatro hijos y seis nietos, ya universitarios, seguimos reuniéndonos cada domingo en la casa, donde Cécile cocina y yo lavo los platos después del almuerzo, mientras todos los demás los secan y los guardan, a menudo en lugares equivocados. Siempre hay conversaciones interesantes en esa sobremesa laboriosa.

Fuera de estas actividades familiares tuvimos también una vida profesional intensa. Durante muchos años fui profesor universitario y por un periodo relativamente largo estuve en la función pública. Cécile fue también docente y pionera para el país, tanto en biología como en ecología. Con apoyo de la cooperación alemana fundó el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés. Siguió participando en las actividades de varias ONG ambientalistas, comprometida como está con la conservación de nuestro planeta.

Fuimos también pioneros en nuestro barrio de Cota Cota, donde seguimos viviendo. Cuando empezamos a construir la casa en 1979, nos encantó que fuera aún una aldea campesina. Teníamos luz, pero no teníamos agua ni teléfono. Nuestra vecina engordaba pavos y chanchos para la Navidad. De cuando en cuando pasaban llamas por la calle. Apreciábamos ese entorno bucólico, ahora reducido a una sola vaca andarina. El jardín que tanto nos costó hacer crecer ahora está precioso.

Ya somos felices jubilados, aunque sigo trabajando intensamente en las cosas que me interesan, como escribir libros y hablar mal del gobierno. Cécile me critica preguntándome para qué me he jubilado, si sigo teniendo tanto trabajo. Tristemente, una parte de mi tiempo tengo que dedicarla a defenderme de jueces y fiscales por haber hecho bien mi trabajo cuando estuve en la función pública. Ese tiempo podría dedicarlo a Cécile, a nuestros hijos y nietos, a mis libros y a las rosas de nuestro jardín, pero such is life in the tropics.

En los últimos años también nos hemos dedicado a viajar por el país para conocer un poco más la Bolivia profunda. Visitamos lugares que no tuvimos tiempo de conocer durante una vida profesional tan ocupada. Poco nos importa la falta de estrellas Michelin y de confort del hotelito de Uyuni, del de Mizque o el de Aiquile. Siempre la pasamos muy bien por una razón muy sencilla: seguimos igual de enamorados que hace 51 años.