El día que Bolivia cerró sus fronteras a causa del coronavirus, más de 400 ciudadanos bolivianos quedaron varados en la frontera con Chile, en Pisiga. Eran en su mayoría “temporeros” del agro que habían sido amablemente despedidos por sus contratistas en Chile. ¿Cómo vivieron esos 24 días esperando volver a casa?

Fotografías de Mónica Quijua

Dos cosas la impresionaron. Una a la ida y otra a la vuelta.

La primera fue el mar a su costado derecho, que la acompañó sin moverse durante más de 20 horas de viaje en bus entre Iquique y Santiago por esa larga lengua que recorre los 8.000 kilómetros de estrecho territorio chileno, de cabo a rabo. La segunda tiene dos partes. Primero fueron las paredes pintarrajeadas en todos los rincones de las tres ciudades por donde estuvo en ese país. “¡Chile despierta!”, “Nueva Constitución ¡ya!”, “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”, “¡Carabineros culiaos!”.

De fondo pongamos la banda sonora de la protesta latinoamericana de los cabros cabreados de hoy:

Únanse al baile, de los que sobran

Nadie nos va a echar de más

Nadie nos quiso ayudar de verdad

(Los Prisioneros)

La segunda fue la solidaridad. Aunque ahora que lo piensa, quizá la solidaridad esté, como de costumbre en la historia de la humanidad, siempre del mismo lado.

Mónica Quijua Tintaya es paceña, tiene 34 años y es una de las 451 personas que quedaron varadas en la frontera entre Chile y Bolivia justo el día en que Bolivia cerró sus fronteras el pasado 19 de marzo. Diez días pasó Mónica junto a su hermana Mayumi (28) en un campamento improvisado en Colchane, Chile, antes de que el gobierno boliviano les permitiera cruzar la frontera y cumplir en Pisiga otros 14 días de cuarentena para poder llegar a sus casas.

Antes de partir desde La Paz hacia Santiago de Chile en busca de trabajo, el pasado 7 de febrero, Mónica pensaba que por ser un país moderno y desarrollado, los chilenos serían “individualistas”. Pero no. Los “hermanos chilenos”, como los llama una y otra vez, fueron solidarios. Quizás esa actitud se deba, piensa Mónica, al “despertar” chileno que se siente, más allá de las paredes, en el ánimo de la gente. Hasta su compañera de trabajo, chilena del sur, se dio tiempo de enseñarle el oficio allí donde embalaba uvas a contra reloj, allí donde nadie se mira ni se habla porque mientras más cajas embales más te pagan; allí donde la charla perjudica y cada segundo cuenta. Una escena capitalista perfecta para el escenario de la protesta anticapitalista.

Hace una década que no para, va y viene, la protesta. La última vez estalló nuevamente en octubre de 2019. Y las pedradas de los jóvenes continúan contra esa cortina de humo que mostraba la cara prolija del país más próspero de América Latina y cubría el profundo descontento de lo que ellos mismos llaman hoy “el espejismo real”. Una sociedad con tarjeta de crédito. Una sociedad a la que le vendieron acceso al consumo a plan de endeudamiento. Una sociedad asentada en la privatización de las prestaciones básicas del Estado, como salud o educación, que hacen que para acceder a la universidad, cada chileno tenga que endeudarse sino no estudia. De ahí que a sus 25 años, cada chileno esté endeudado de por vida. De los 17 millones y medio de habitantes, más de 6 millones de adultos (casi la mitad de su población) no pueden pagar sus deudas. En otras palabras y en la vida cotidiana, todos los chilenos están endeudados. En Chile, 300 familias manejan la economía del país. En el mejor de los casos, el sueldo mínimo llega a 350 dólares al mes, pero es más barato comprar en un supermercado de Londres o Paris.

“La vida en Chile es muy, cara, ¡muy cara!”, repite Mónica una y otra vez y me cuenta que un almuerzo cuesta 25 mil “lucas” (25 Bs.), una duchadita 15 o 18 mil pesos (15 o 18 Bs.), y que por cada caja de uva embalada le pagaban 200 lucas (2 Bs.); también dice que al principio sólo lograba embalar 150 cajas pero que con la práctica fue mejorando y pudo embalar hasta 250 por día (500 Bs.).

Mónica ya está en La Paz, y luego de 26 días de viacrucis lo que agradece es la solidaridad en plena crisis sanitaria impensada, pero ahora que hablamos quizá haya que volcar la mirada hacia sus “jefes”. Esos simpáticos señores chilenos que, encendidas las alarmas del coronavirus, con toda educación les dijeron chaucito y dejaron a los 14 trabajadores temporeros bolivianos que habían contratado, literalmente en la calle. Los chilenos, en cambio, continuaron trabajando.

El llamado de la uva y los bolivianos baratos

No es su mayor producto de exportación (es el cobre), pero frutas como la uva, cereza y arándanos hacen de Chile el mayor productor de la región y uno de los mayores exportadores del mundo. Las exportaciones de fruta fresca chilena superan los 5 mil millones de dólares al año (todas las exportaciones bolivianas juntas suman más o menos 9 mil millones de dólares, incluido el gas).

Tamaña industria vitícola requiere miles de trabajadores y si son baratos, mucho mejor. Es el caso, pues los chilenos no están dispuestos a ganar tan poco, de modo que paraguayos, venezolanos, haitianos o bolivianos son bienvenidos. En Australia, por ejemplo, cuya economía no dista mucho de la chilena, por el mismo trabajo que hacen bolivianos, paraguayos o haitianos, se paga el doble y más. Analistas chilenos creen que los empresarios de su país dicen que “no hay suficiente mano de obra” porque les conviene pagar muy poco y por tanto legalizan la “importación” de trabajadores baratos, lo que finalmente ahonda la pobreza de los chilenos ya que la labor que realizan los temporeros podría ser una fuente de ingreso bien pagada y de calidad para sus ciudadanos. De modo que los trabajadores bolivianos baratos le hacen bien a los empresarios chilenos, pero le hacen mal a Chile. Así es que la solidaridad de los hermanos chilenos dependerá del corazón con que se mire.

No hay cifras oficiales pero se calcula que más de 2.000 trabajadores temporeros bolivianos entran a Chile entre octubre y abril para ofrecer sus servicios en empresas agrícolas, básicamente en la cosecha y embalaje de uvas.

Mónica llegó a Buin, una de las 13 áreas vitícolas del Valle del Maipo en el Valle Central del área metropolitana de Santiago. Como su hermana Mayumi ya había estado allá en tres ocasiones anteriores, conocía, así que llegaron directo al laburo. Allí les daban cama, ducha, comida y una paga de 200 pesos por caja embalada (2 Bs.). Compartían habitación con varios compañeros venezolanos, haitianos, también chilenos, pero no estaba mal porque “no se gastaba mucho” y esa era la idea, aunque trabajaban desde las 12 del medio día hasta las 2 o 3 de la mañana. “Era muy agotador” cuenta Mónica, así que sus pocos domingos libres eran para descansar. Alguna vez, ella y Mayumi fueron a una feria parecida a la 16 de Julio de El Alto donde compraron ropa usada pero “buena” y “bonita”, por 10 bolivianos, pero sobre todo supieron que el cabreo de las paredes también estaba en las canciones. Es más, Mónica y Mayumi, bien podrían ser protagonistas del videoclip del rapero Portavoz en El otro Chile, que Mónica recuerda bien http:// https://www.youtube.com/watch?v=Qgq3Qr41wRk

Vengo de Chile (shit)

El bajo Chile anónimo

Actores secundarios en un filme antagónico (yo yo)

Ese Chile al que definen de clase media

Pero tienen las medias deudas que los afligen y los asedian

El Chile de mis iguales y los tuyos

Que no salen en las páginas sociales de “El Mercurio”

No tienen estatuas y no tienen calles principales

Y no son grandes personajes en las putas historias oficiales

Mes cumplido, principios de marzo, les pagaron y se fueron en busca de más. Llegaron a Ovalle, distante 5 horas de Santiago, pero ahí la cosa comenzó a tambalear. Les pagaban menos y el trabajo no incluía vivienda. Tuvieron que alquilar un departamento con dos habitaciones donde se acomodaron como pudieron, 7 personas en cada una. Aguantaron una semana y media vuelta a Santiago, luego, 2 horas más hasta San Fernando. Allí la paga era regular y el ritmo más lento pero les daban alojamiento, así que no les molestó trabajar menos y compensar el cansancio acumulado.

“Por entonces –cuenta Mónica- comenzó la alarma en Chile por el coronavirus. Cada día las noticias sobre la cantidad de contagiados. Se empezaron a alarmar en San Fernando, los jefes, la gente también. Con mi hermana ya sabíamos que en Bolivia se informaba sobre una cuarentena, no total, nos informaban los familiares. Que se pasen un poco las cosas y vamos a volver a Bolivia, decíamos para tranquilizarnos y seguir trabajando nomás. Los jefes también nos decían eso, tranquilícense, no se alarmen, solo hay que tomar medidas de seguridad, lavarse las manos, gel, barbijos… Y nosotras decidimos quedarnos nomás y no salir escapando de Chile”.

El fin de semana habían ido al supermercado a comprar algunas cositas para cocinar. “No sabíamos que íbamos a volver a Bolivia”, dice Mónica. Al día siguiente, lunes, las despidieron amablemente. “Nos dijeron que ya no podíamos quedarnos más porque el país iba a tomar medidas parecidas a Bolivia, la situación se iba a agravar y era mejor que estemos en nuestro país con nuestras familias. Yo creo que ha sido porque no había mucha uva y no podían también responsabilizarse por nosotros”. Entonces comenzó la pesadilla. Más tarde Mónica dirá: “La verdad, nos confiamos. Teníamos esperanza de llegar al país porque algunos parientes nos contaron que estaban dejando ingresar a Bolivia”.

El viaje de los que sobran

Partieron del campo a las 6 de la mañana del martes 24 de marzo porque ese lunes sus pagos no estaban listos. 40 minutos a San Fernando, de ahí hasta Santiago un par de horas más y a buscar boletos para el bus rumbo al norte, hacia Iquique. Apenas consiguieron porque “ya no habían”. Sólo una agencia les vendió para las 5 de la tarde y a esa hora partieron. Eran como 10 o 12 compañeros bolivianos en su misma situación. Viajaron toda la noche del martes y todo el día del miércoles hasta las 11 de la noche, cuando llegaron a Iquique. Durante el viaje habían apagado el celular para ahorrar batería, de modo que tipo 8 de la noche del miércoles, cuando lo encendieron, supieron que el gobierno boliviano finalmente decretó el cierre total de fronteras.

En pleno toque de queda en Iquique, se multiplicó la angustia y la gente. Para entonces eran como 60 compatriotas más. Pero como lo último que se pierde es la esperanza, pensaron que quizá serían las últimas personas en cruzar la frontera y entrar a Bolivia. Así que 5 de la mañana del jueves se fueron a la terminal, consiguieron bus y partieron rumbo a Colchane en la frontera, con el cuerpo muerto de frío y la esperanza pendiendo de un hilo. Por si fuera poco, Mónica y Mayumi cargaban seis enormes maletas porque si no habían podido ahorrar lo suficiente en el trabajo, por lo menos había que compensar llevando mercadería.

Viajaron 60 minutos que a Mónica le parecieron horas (dos horas y media, dice). El caso es que hasta ahí llegaron, porque en Huara los carabineros ya no los dejaron pasar. “¿No se han enterado? las fronteras están cerradas”, dijeron. Ni cortos ni perezosos, hicieron lista, se organizaron, dieron cuota y enviaron de vuelta una comisión rumbo al consulado boliviano en Iquique. Mónica era parte de la comisión. Las noticias no fueron buenas porque las autoridades bolivianas les dijeron que no podían hacer nada más que acatar las instrucciones del gobierno y, de yapa, el responsable consular le dijo a uno de los delegados: “Ay, hermano, no se preocupe, aquí los chilenos le van a tirar siempre unas monedas”. Eso contó el compañero indignado, “¡Cómo me va a decir eso, somos trabajadores, no limosneros!”. El funcionario del consulado luego apagó su teléfono celular.

No se resignaron, volvieron a Huara, insistieron y nada. Así que más de cien personas agarraron a sus wawas, se las cargaron al hombro, y arrastrado bultos, maletas y a sí mismos, comenzaron a caminar rumbo a Colchane. Pero si en bus serían dos horas, a pie, “dos o tres días”, les dijeron, con niños y mujeres embarazadas, cuenta Mónica, que recuerda particularmente a Roxana que, enferma de la cadera, sólo podía sostenerse con ayuda de su esposo. Pero a la hora de caminata los carabineros los pararon y tuvieron que desandar el camino otra hora de vuelta.

Bajo el ala de un alcade premiado

José Bartolo Vinaya es el alcalde de Huara. Hombre joven, moreno de ojos algo achinados y rostro amable, viste traje y corbata sólo en ocasiones oficiales porque en general, lleva una camisa blanca y a veces un poncho de huaso chileno. Eso sí, el sombrero café de ala ancha no se quita. El año pasado fue elegido “Alcalde Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2019” por la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social. En esa ocasión, dirigiéndose a un grupo de ancianos, José Bartolo dijo: “En el rostro, la alegría y la felicidad de ustedes veo a mis abuelitos”. El premio le fue otorgado en una selección de municipios de 15 países latinoamericanos por su empeño en hacer de la suya una comunidad inclusiva con los sectores vulnerables. De modo que no es difícil creer que cuando Mónica dice que el alcalde Bartolo era una persona “muy sensible”, tenga razón.

Fue el alcalde Bartolo quien se comunicó “con autoridades de Oruro”, cuenta Mónica, que le aseguraron que dejarían ingresar a los ciudadanos bolivianos. De modo que al día siguiente Bartolo se movilizó, contrató buses y despachó con escolta a los bolivianos hacia la frontera, en Colchane. La alegría era inmensa. Y en Colchane, la sorpresa. No, no podían pasar. En realidad, Bartolo no se había comunicado con el gobernador o el alcalde de Oruro, por ejemplo, sino con William Colque, exalcalde de Pisiga, del Movimiento al Socialismo, miembro del llamado “clan familiar Colque” que gobierna Pisiga de distintas maneras. Así que cuando Mónica se comunicó con el gobernador de Oruro, Zenón Pizarro, la respuesta fue que tenían toda la voluntad de ayudar pero que no podían dejarlos pasar. Entonces, cayó la noche una vez más y todos enmudecieron durante horas.

El alcalde Bartolo opinó que era “inhumano” tener a los ciudadanos bolivianos en Colchane porque, entre otras cosas, sabe lo que es el frío en el desierto de Atacama, región conocida como la más seca del planeta, aunque no es verdad. Lo que es cierto es que allí las temperaturas pueden bajar hasta menos 25 grados en Ollague (un poco más abajo), y subir a 25 y 50 grados a la sombra, durante el día. De ahí que el alcalde Bartolo no se quite el sombrero.

Regresaron a Huara, enmudecidos. Allí habrían de quedarse durante diez días en un campamento improvisado que el alcalde Bartolo armó de buena gana y que más que carpas tenía una especie de mallas incapaces de impedir el frío de las noches. Pero ahí y sobre cartones se instalaron y durmieron más de 400 ciudadanos bolivianos, agradecidos con José Bartolo y mucha gente que les llevó todo tipo de ayuda. Las embarazadas fueron llevadas a un alojamiento. El gobierno boliviano coordinaba ya su retorno.

Pero si de algo sufrían en Huara no era de hambre sino de polvo asentado en la cabeza. En esa región desértica el viento sopla tan fuerte que hay incluso huracanes de verdad, de esos que vuelan techos y derriban paredes como si fuese un terremoto. Así que el día que el alcalde Bartolo les llevó una cisterna, se bañaron al sol, con la ropa puesta.

Al décimo día, y con el esperado aval de las autoridades bolivianas, finalmente partieron rumbo a Pisiga. Noche antes, llegó al campamento una importante cantidad de víveres que no pudieron aprovechar. Solo algunos agarraron lo que pudieron y un compañero hasta cargó un quintal de azúcar. Mónica y Mayumi guardaron varias botellas de agua porque Mónica no tenía un buen presentimiento.

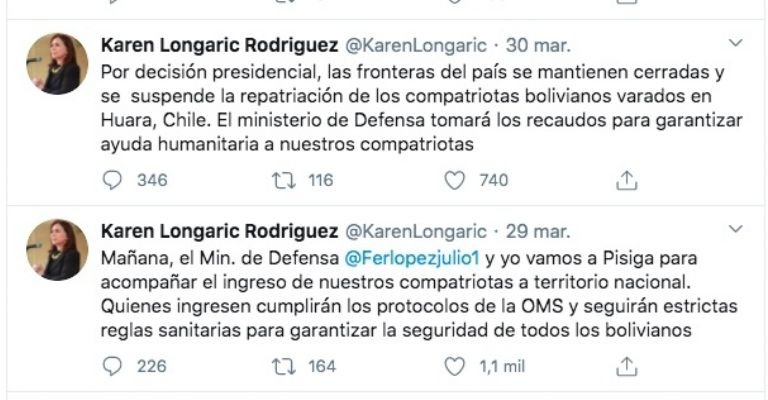

No estaban alegres sino cautos. No fuese a ser mentira otra vez. Pocos días atrás la canciller boliviana Karen Longaric había anunciado por Twitter que estaba de ida a recogerlos y al día siguiente se desdijo. Pero a pesar de todo, lo lograron. “Era extraño” dice Mónica, porque los policías en Bolivia les decían “Bienvenidos” pero más allá los chisgueteaban como se fumiga a las ratas.

De Moco Moco al Tata Santiago

Por fortuna Mónica tenía experiencia en eso de sobrevivir al hambre y en eso de reclamar por sus derechos. Porque sus papás migraron de Moco Moco a La Paz y se instalaron en una ladera donde para conseguir agua había que caminar hasta una pileta. Junto a sus cinco hermanos, la vida no fue fácil más aún después de que sus papás murieran hace algunos años. Mónica todavía estudia Comunicación Social en la universidad, poco a poco, y fue allí donde se inició en la militancia troskista que después de una década dejó y todavía le duele. Ahí aprendió a no callar.

Ahora Mónica trata de comprender lo vivido. Cuenta que los primeros cuatro días de aquellos 14 de “cuarentena” en Pisiga fueron duros, que estando a cargo de militares y soldados, los trataban como si aquello fuese un cuartel. No podían ir al baño a voluntad sino de cinco en cinco, no tenían papel higiénico, ni agua limpia y menos ducha. Y estando en medio de la pampa, en medio de la nada, no había ni cómo comprar. Más de una vez tuvieron un altercado con algún soldado que los amenazaba diciendo “si no les gusta, los llevo a la frontera”.

Cuatro días sufrieron de hambre. Las raciones que les daban eran mínimas y los niños lamían el plato, literalmente. Un pollo debía alcanzar para un montón de gente y el desayuno era medio pan. Varios bajaron de peso. Tanto así que un día, organizados como siempre, hicieron requisa de alimentos entre ellos mismos. Y ella, que había estudiado la revolución rusa, recordó que eso mismo hicieron los soviéticos durante la hambruna de la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando el compañero que había cargado su quintal de azúcar desde Huara, lo cedió al modo socialista que desde entonces primó en el campamento.

De todos modos, el cuarto día el hambre no aguantó y uno a uno “espontáneamente”, aclara Mónica varias veces, comenzaron a protestar y se armó un mini motín que los enfrentó con los militares. De ahí surgió la acusación por parte del gobierno de que entre ellos habían infiltrados militantes del MAS azuzando para causar problemas, cosa que Mónica niega rotundamente. Más allá del asunto mediático, la protesta dio resultado.

Al día siguiente apareció el general Mario Peinado, delgado y con su bigotito escaso, que en un dos por tres resolvió el descontento por el resto de la estadía. “Un tipo jovial”, dice Mónica, que hablaba tan claro que protestó porque los trataran como a prisioneros y dice que dijo a los soldados “déjense de huevadas”. Entonces, se hizo la luz. Tuvieron enchufes para sus celulares, agua limpia, nuevas carpas con calefacción para la mitad de ellos, con preferencia mujeres y niños, una pequeña tienda para abastecerse de enseres básicos, y hasta una sala de cine. Igual no pudieron bañarse a causa del frío pues no les permitieron usar agua caliente alegando que si les daban, se bañarían horas y el agua chau. Así que un día Mónica se dio modos, puso varias botellitas al sol y se bañó. Varios copiaron su ingenio.

La última cena

Claro que no todo el mérito del alivio fue del general Peinado sino de la mala pata del gobierno que poco después permitió el arribo de un avión desde Santiago de Chile a Santa Cruz, con un grupo de ciudadanos bolivianos pudientes que se dieron ese lujo. El contraste fue evidente y ciertamente mal recibido a pesar de las explicaciones del gobierno. Con tal motivo, el general vital movió cielo y tierra para tenerlos contentos, así que las protestas valieron la pena. Naciones Unidas actuó de manera eficiente con la dotación de vituallas, alimentos y la intervención de su responsable de Derechos Humanos, Jackeline Ruiz. De modo que el resto de la estadía comieron bien. Y entre una cosa y otra llegó el día 14.

Viernes. Último día de cuarentena. Chequeo y certificados médicos: ninguno de los ciudadanos bolivianos que acamparon en Pisiga (487 según dato del gobierno, 449 en el listado oficial, 451 entre ellos) presentó síntomas de coronavirus. Hora de volver al país. La alegría era tal que todos los grupos en que estaban organizados, decidieron cocinar lo mismo. Por la mañana hicieron miles de buñuelos que acompañaron con api. “¡Uf! no quiero ni saber del olor a buñuelo”, dice Mónica. Y cuenta que por la noche otro grupo preparó la esperada cena. Prometieron pollo a la broaster, igualito al que comían un domingo cualquiera en su vida anterior a ésta que parecía de película. Tanto se esmeraron que acabaron cenando a las 11 de la noche, entre risas y chupándose los dedos. Era la alegría de saber, esta vez con certeza, que al día siguiente partirían por fin rumbo a casa.

Tal era el ánimo que embalaron y limpiaron todo un día antes, y el día de la partida una compañera los despertó de un grito a las 5 de la mañana: “¡Levántenseeee!”

Pura ansiedad porque acabaron viajando a las 5 de la tarde, hora boliviana.

Epílogo

El día que llegó a La Paz, Mónica Quijua se bañó un buen rato con agua caliente en su casa de Tembladerani. Todavía lamenta que muchos compañeros no hubieran podido llegar a sus casas pues los dejaron, a unos en la carretera y al resto en la Terminal de buses de La Paz, aunque varios todavía debían viajar a lugares alejados en provincias y no sabían cómo por la cuarentena y por falta de dinero. Ella alojó en su casa a una amiga del campamento y eso es lo lindo, piensa, recordando el día que a una compañera le hicieron una torta con puro panqueques en el campamento. Le recordó a su mamá que a pesar de la carencia se daba modos de preparar torta en algún cumpleaños, que ella y sus hermanas bañaban mezclando clara de huevo con Yuppi.

Al fondo, la música otra vez,

Únanse al baile, de los que sobran

Nadie nos va a echar de más

Nadie nos quiso ayudar de verdad