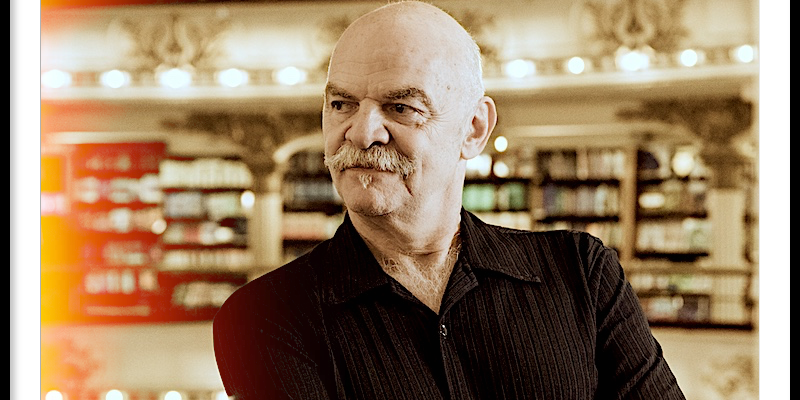

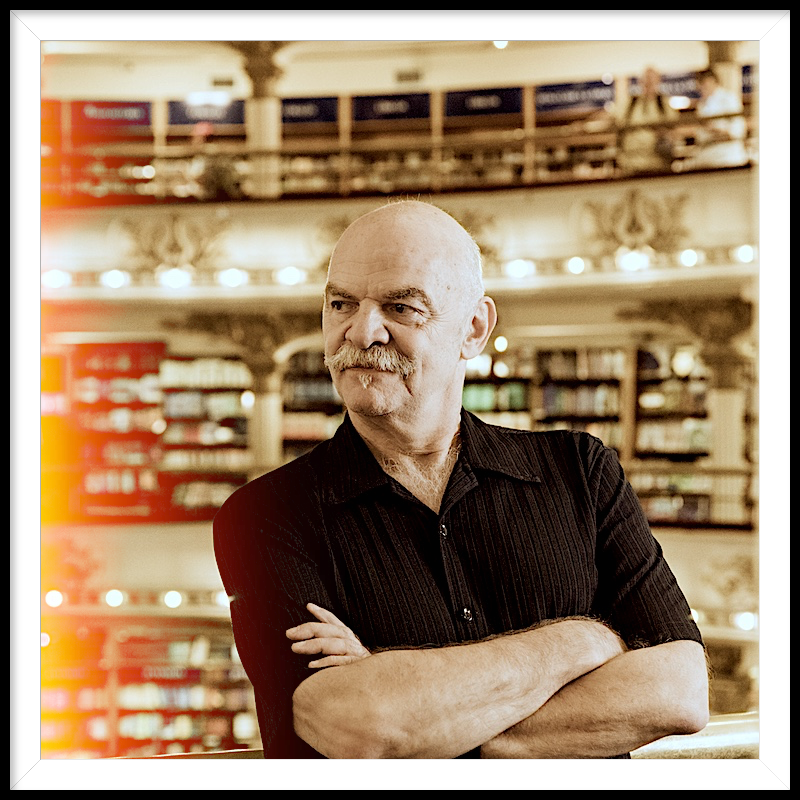

El cronista argentino más relevante de las últimas décadas en América Latina ha publicado su autobiografía, Antes que nada. Le queda poco tiempo, dice, y con ese arrebato urge sumergirse en su obra, así sea en 10 apasionados párrafos.

* Este texto ha sido publicado en SIE7E PÁRRAFOS, newsletter del periodista argentino Javier Sinay, cedido para su publicación en Rascacielos.

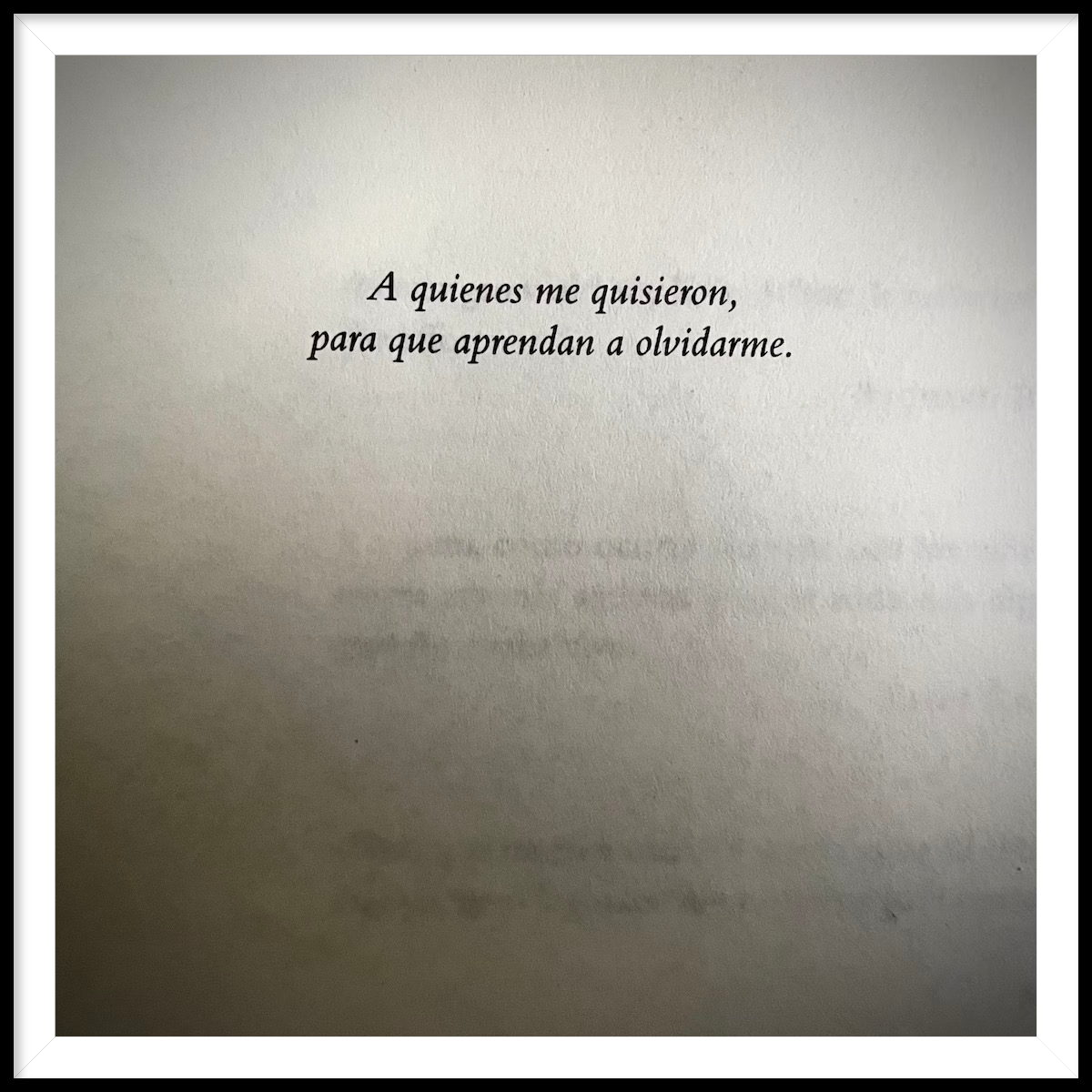

Es un libro épico, de una entereza apabullante, y al mismo tiempo cargado de vulnerabilidad. El maestro de cronistas repasa su vida, intenta entender la enfermedad que padece y se bate a duelo con la muerte. Todo se vuelve literatura en sus manos.

1

| El comienzo de Antes que nada de por sí ya es demasiado. Cito: Me dijeron que me voy a morir. Es tonto: no debería necesitar que me lo digan. Pero una cosa es saber que te vas a morir alguna vez —empeñarte en olvidar que te vas a morir alguna vez— y otra muy otra que te digan que hay un plazo y ni siquiera es largo.

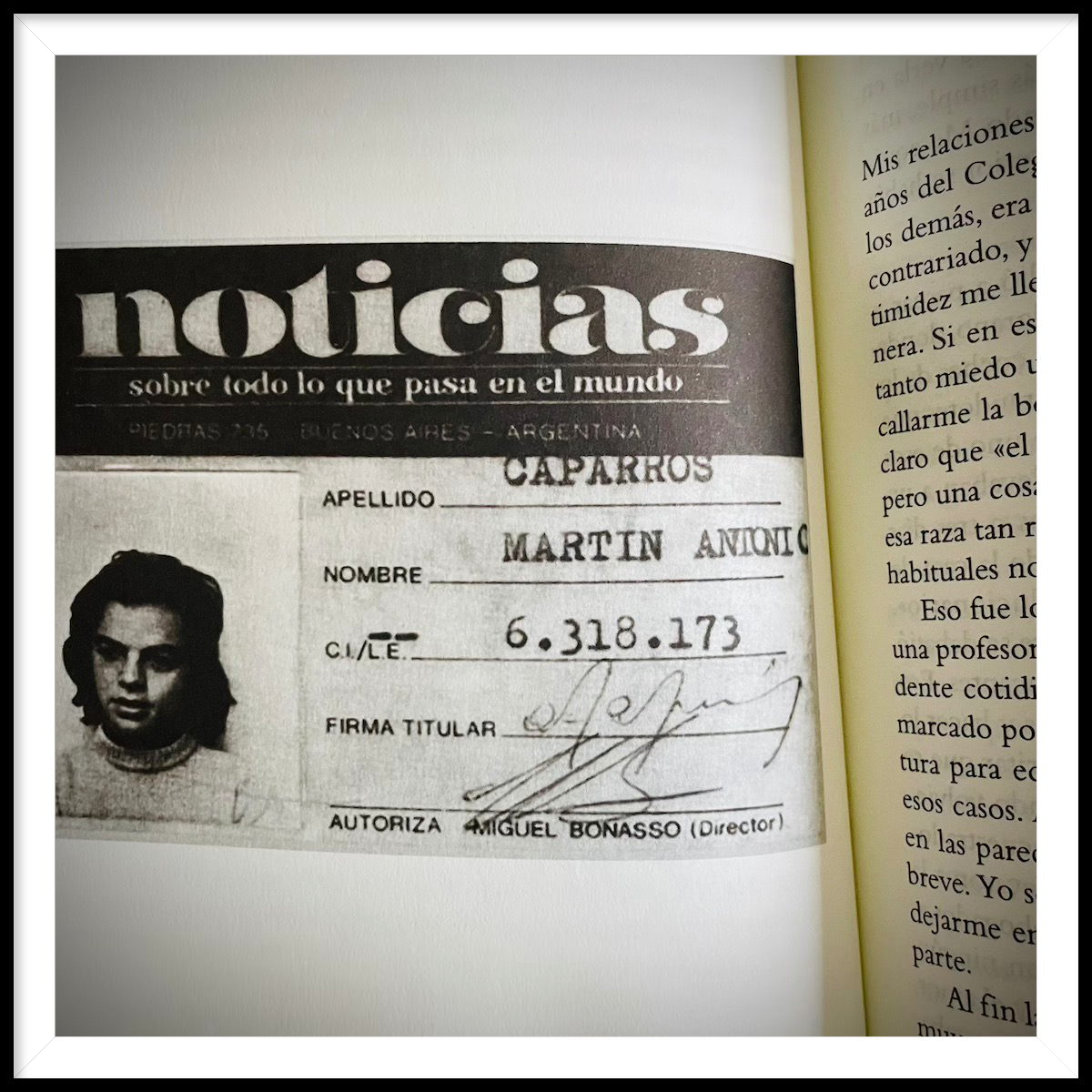

Imagínense cómo son las siguientes 654 páginas. Desde que escribo esta newsletter (empecé en octubre de 2020), no leí un libro que arrancara de una manera tan demoledora. Y tampoco leí un libro tan largo en tan pocos días. Antes que nada es la autobiografía de Martín Caparrós. En agosto de 2021, Caparrós tuvo un síntoma inicial de lo que más tarde le fue diagnosticado como esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que no tiene cura, de ahí lo de “Me dijeron que me voy a morir”. De ahí, también, la idea, o quizás la pulsión, de que había llegado el momento de contarlo todo. Sorprendente, lo que tiene para contar Caparrós. Su marca en la literatura es tan grande que él parece haber vivido varias vidas. Caparrós, el maestro de los cronistas. El novelista. El crítico gastronómico. El que concibió El interior, Amor y anarquía, El hambre, La voluntad, Lacrónica, Ñamérica, incluso El mundo entonces (publicado en marzo de 2024). El historiador que escribió La historia y otras novelas. El escritor que recibió la beca Guggenheim y los premios Planeta, Herralde, Rey de España, Moors Cabot y Ortega y Gasset. El autor de unos 40 libros. El timonel que nos ha mostrado por dónde navegar. En fin, el Caparrós. En SIE7E PÁRRAFOS hice una entrevista con él en el mes de abril, donde le pregunté sobre qué estaba escribiendo. “Ah, ese…”, empezó, “es raro, es un poco mis memorias y… con esta enfermedad y con esas cosas. Es un libro raro que hasta ahora no me hubiera decidido a publicar, pero que hace unos días decidí que lo voy a publicar probablemente en la segunda mitad del año”. Era Antes que nada. |

2

En Antes que nada hay un movimiento magistral por el cual Caparrós hace literatura con todo lo que le ocurre. Le diagnosticaron esa enfermedad condenada y condenatoria, sí. Consecuencia: escribió un libro de una entereza apabullante.

Para que se entienda, hay capítulos largos donde evoca episodios de su pasado, hay poemas sobre situaciones que lo tuvieron al borde de la muerte (usualmente, alguien le apunta con un arma o algo así) y hay capítulos breves sobre la enfermedad.

En cada capítulo hay cosas interesantes, en cada página hay una revelación, en cada párrafo hay una idea, en cada palabra hay una apuesta. Caparrós está un paso adelantado.

Antes que nada es un libro valiente, que muestra la vulnerabilidad profunda de alguien que frecuentemente es visto como un sujeto demasiado orgulloso. Es un libro triste pero también vital; es un exorcismo, la estrategia de un amante de la vida —de “su” vida: lo dice varias veces— para que aquel viento huracanado no acabe con todo.

Así, una misma página puede cargar amarguras y luego un pequeño ensayo sobre lo que significa pasar a habitar la zona de los enfermos —según la describe Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas— o contar lo que se siente ante la evolución de los síntomas en el cuerpo —algo no muy lejano a lo que hace Anne Boyer en Desmorir.

- Es un libro-hito: pesa una tonelada y tiene ya no 655 páginas, sino miles, quizás 372.000, o más. Caparrós en este libro se vuelve gigante.

3

En una reseña muy, muy buena aparecida en Cuadernos Hispanoamericanos, Rodrigo Fresán dice que Caparrós escribe con todo el cerebro y de todo corazón, y que lo hace con “una prosa magnífica rebosante de hallazgos ante la pérdida que convierte a Antes que nada en uno de los libros más subrayables primero y citables después de los que yo tenga memoria”.

Fresán pone a Antes que nada al lado de autobiografías y memoris insuperables: La alquimia del tiempo de John Banville, Quemar los días de James Salter, y Habla, memoria de Vladimir Nabokov.

Si la obra es lo que queda del momento en el que el artista entra en combustión y la concibe, entonces Antes que nada es lo que queda de una vida dedicada al arte de pensar, de contar, de compartir, de provocar, de intentar ser mejor a cada paso, de invitar a los lectores, también, a ser mejores. De creer apasionadamente que la palabra escrita es sagrada, que puede cambiar algo, que debe cambiar algo, que va a cambiar algo.

Regreso a la entrevista que le hice a Caparrós por El mundo entonces, en el pasado mes de abril. Traigo el final:

—Entonces, ¿qué es prioritario en la vida de un escritor?

—Lo primero que se me ocurre es la obviedad de decirte: escribir. Pero conozco escritores que no escriben nada, o que escriben muy poco. Es más, cuando un escritor escribe mucho se vuelve sospechoso, ¿no? Dicen: “No es muy serio, escribe demasiado”. Si un día no escribo, estoy de peor humor a la noche. Entonces trato de hacerlo, aunque sea para pasarla mejor en general, para estar más contento.

“Teclear”, escribió Eduardo Halfon, “no es escribir; escribir es mucho más cercano a la música, a respirar, a caminar sobre el agua”.

Escribir, parece estar a punto de decir ahora Caparrós, es vivir.

Ahora sí: escribir es vivir.

4

Cuando esta newsletter empezó —por entonces firmada por Florencia Ure vía RED/ACCIÓN—, se trataba de reseñas de libros en siete párrafos. De ahí el nombre. Uno de esos párrafos era la crítica. Los otros, párrafos elegidos.

Acá vienen mis 10 párrafos escogidos de Antes que nada:

Lo curioso es la idea de ‘memoria’. ¿Qué es la memoria, qué cuernos son unas memorias? Notable que un plural cambie tanto el sentido: si la memoria es la capacidad de cada persona de recordar momentos, hecho, frases, ideas, sensaciones, unas memorias son ese relato en que las persona decide recrear algunos de esos momentos, hecho, frases, ideas, sensaciones: un artefacto, un artilugio para producir de sí misma una versión que por alguna razón consiga complacerla —porque se ve mejor, tanto peor, inteligente, dramática, exitosa, afanosamente fracasada, envidiable, misteriosa, trágica. La memoria es el espacio donde se as cena lo que supuestamente fue; unas memorias son el recurso para mostrar con todo eso —y mucho más o, habitualmente, mucho menos— un personaje interesante.

***

Lo hicimos. No se me ocurre nada que hubiera sido, para mí, hasta entonces, más ajeno que un cuerpo de mujer. Un cuerpo de mujer era la diferencia, eso que ellas guardaban, eso que yo solo había podido ver de lejos o en el cine. Y de pronto ese cuerpo estaba ahí y se pegaba al mío y buscaba en el mío las maneras; no era un invento sino una completud, ser por fin ese que debía haber sido, construirme con ella. E ir descubriendo, sí, con miedo sus rincones, atreverme a hacer cosas que nos habían enseñado a suponer una utilización —tocarle el culo, chuparle una teta— y entender que eran lo que ella quería, que ella también quería. Esa noche mi descubrimiento verdadero fue empezar a entender que un hombre y una mujer que cogen —dos personas que cogen— no se aprovechan el uno del otro: colaboran. Parece tonto, pero contradecía años de escuchar —y repetir— lo contrario, la base de todos los prejuicios, de todos los chistes, de todos los insultos.

***

Firmenich había sido el único sobreviviente entre los jefes de los Montoneros, y se quedó con la manija. Bajo su mando todo el funcionamiento se fue volviendo cada vez más militar, más autoritario, más autista; la «organización político-militar» se convirtió en un «ejército montonero», con capitanes y capellanes y uniformes, cada vez más alejados de ese pueblo que decían defender.

En esa deriva, miles de jóvenes cargados de entusiasmos y buenas intenciones murieron bajo balas o torturas militares; Firmenich, en esos días, explicaba esas muertes como bajas previstas de su ejército. Firmenich, que llevaba años fuera de la Argentina, mantuvo afuera una organización cada vez más débil —pero acaudalada— hasta que, a mediados de los ochentas, en un proceso muy confuso, se entregó a la policía brasileña, se dejó extraditar, fue preso en Buenos Aires. Después el gobierno de Carlos Menem lo indultó; aquella noche, mediados del ’92, televisión, el señor Firmenich daba su primera entrevista pública tras tantos años de desastres secretos.

***

Siempre me preocupó mi relación con ese monstruo, el tiempo. No me refiero a esa neurosis por la cual nunca dejo de pensar que tengo que «aprovecharlo», por la cual mido lo que hice y no hice cada día, por la cual me resulta mucho más fácil trabajar que descansar. Eso lo sé, es así, y qué se le va a hacer. Una vez, hace unos veinte años, me plantée un gran desafío: me pasaría un año sin trabajar, un año sabático.

Lo imaginé porque no podía pensar nada más exigente; no sabía cómo podría conseguirlo y, al mismo tiempo, me parecía que nada podía cuestionarme más, sacarme más de mis casillas que ese descanso prolongado. Entonces planée llevar una especie de diario, ir anotando mis angustias y mis reacciones y —eventualmente— mis placeres y, cuando quise darme cuenta, mi año de pereza se había convertido en un proyecto de trabajo arduo. Me tranquilizó, me reí, pude no hacerlo.

***

Aun así, tengo, como todo el mundo, ideas sobre mí. Es probable que la mayoría de las mías —como las de todo el mundo— estén equivocadas, pero aun así las creo. No soy, pese a lo que parece, una persona peleadora. Me parece que pelear requiere mucho tiempo y un entusiasmo que prefiero dedicar a mejores intentos. En general, cuando uno se pelea con alguien no lo considera interesante: lo desprecia un poco. Y es despreciable perder el tiempo con alguien despreciado. Así que no, no suelo pelearme y nunca en mi vida me agarré a trompadas.

***

Viajé menos, estuve más en casa. Terminé una novela, Los living, la mandé sin decirle nada a nadie al premio Herralde. No quería repetir la frustración de pocos años antes, cuando el propio Herralde me había animado a mandar una novela cuyo manuscrito había leído, asegurándome que «tenía muchas posibilidades» —y yo entendí que, de algún modo, me ofrecía su premio. Algo muy parecido me había pasado con Valfierno y el premio Planeta, y terminaron dándomelo. Pero resulta que aquella vez el jurado no eligió A quien corresponda, lo cual, de algún modo, honra al premio Herralde: muestra que la voluntad de su patrón no se imponía como en otros grandes premios más o menos literarios.

(Alguna vez habría que contar con detalles morbosos toda esa sociabilidad que se establece alrededor de la literatura —como, imagino, se debe establecer alrededor de la fabricación y venta de pañales descartables, solo que con menores beneficios. Esta, sin embargo, tiene la peculiaridad de su disfraz: se supone que somos personas educadas, creativas —«cultas, casi artísticas»— que hablamos de cosas educadas, creativas —«cultas, casi artísticas»— para no decir que estamos hablando, como todos, de orgullos y negocios. Esos cocteles, esos encuentros, esas amistades, esas maneras de lustrar y lustrar los zapatos de siempre, esas formas de hablar bien de quien estás hablando mal y viceversa, ese milagro de la hipocresía tan trabajada por personas que trabajan de crear hipocresía, ficciones, como quieran llamarlo).

***

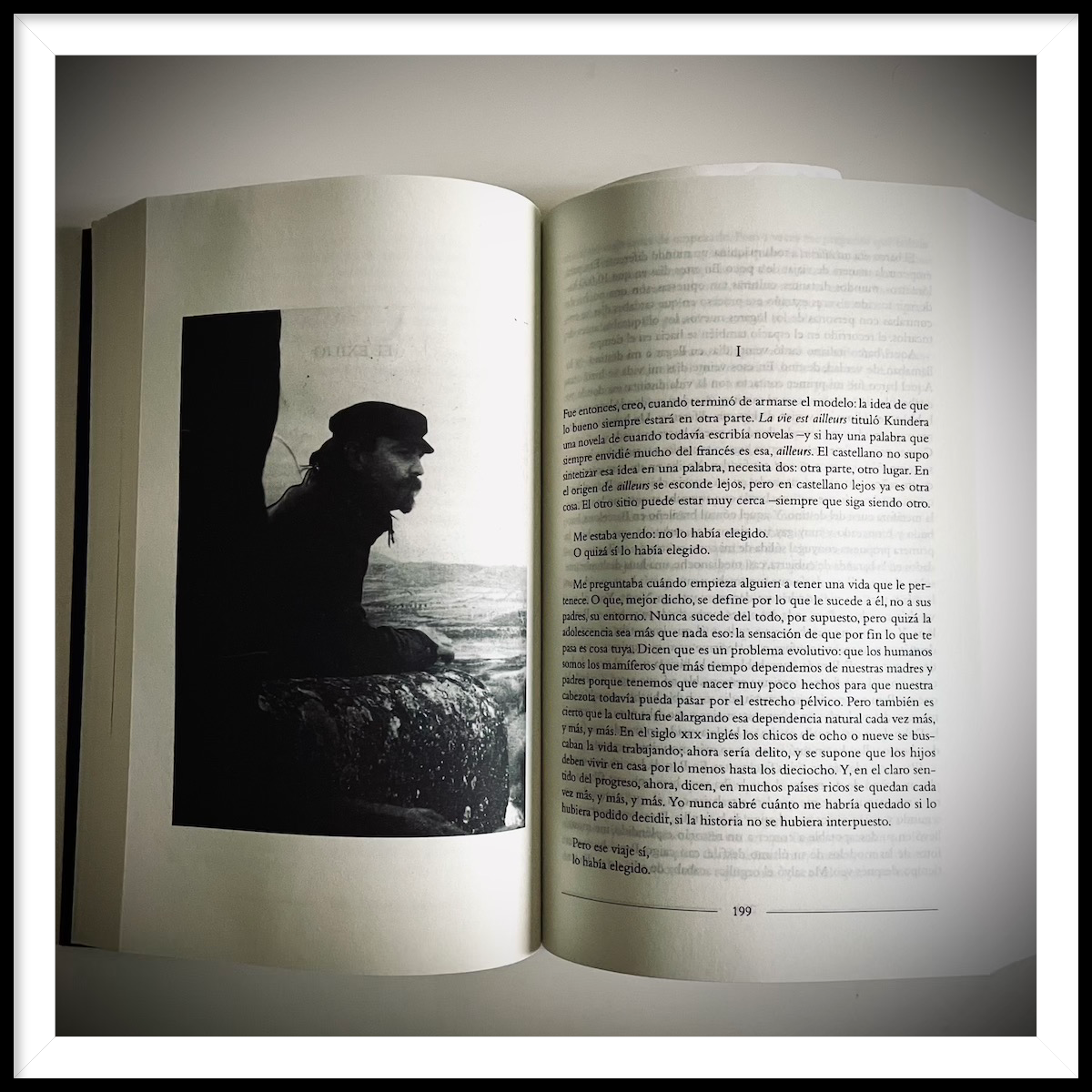

Me pasé tantos años diciendo que no había diferencia entre escribir ficción y no ficción —para decir que no encaraba distinto la prosa de una y otra, que no era más ambicioso o disruptivo cuando escribía novela que crónicas, que a menudo desarmaba y rearmaba más mi estilo en una historia real que en una «inventada». Hasta que, hace no mucho, me di cuenta de que decía una tonteria: hay una diferencia radical entre escribir ficción y no ficción —para mí, por lo menos.

Cuando escribo una crónica, una parte importante del trabajo sucede en el campo: el lugar, las personas, el tema del que estoy escribiendo. En esas situaciones, en ese paso previo se me va armando la escritura, tomo notas que a menudo son párrafos o páginas y cuando llego a la computadora lo que tengo que hacer es ordenarlas, completarlas y editarlas: buena parte del trabajo ya fue hecho.

En cambio cuando escribo una novela me siento en esta misma silla y tengo, si acaso, un par de ideas, pero todo el trabajo de composición y de escritura se hace aquí, aquí la invento, aquí la escribo. En un caso el escritorio aporta la terminación; en el otro, todo o casi todo.

***

Pensamos, en general, en el adiós como algo cruel; pocos hay más crueles que esos adioses que no se dicen a nadie más, solo para uno mismo: ese gran momento en que alguien reconoce que, por más que lo intente, ya no va a ser distinto del que es y dice un adiós emocionado a la posibilidad de parecerse a la idea que uno tenía de uno: ya sé, ya lo entendí, voy a ser para siempre ese que no se me parece. Y, en las antípodas, los adioses que se dicen a millones: cuando se reconoce que una cultura ha cambiado sin remedio, que ya nunca seremos los que éramos.

***

En cualquier caso, nunca fui un buen seductor: me esforzaba, no me atrevía a avanzar si no estaba seguro, me borraba, un cagón orgulloso con miedo de perder la cara. Después, con el tiempo, me empezó a ayudar cierto prestigio: había mujeres que tenían, de antemano, la idea de que podía interesarles. Quizá porque me habían leído o visto por la tele o porque había tenido historias con mujeres atractivas: supongo que no queda bien decirlo, pero pocas cosas azuzan más el interés de una mujer que saber que un hombre ha estado con mujeres que le gusten. Hubo un tiempo en que eso funcionó bastante —y me tranquilizó.

***

El problema, quizá, es que me tengo bastante cariño y hasta me gusto: me gusta lo que hice conmigo y con mi vida, detesto que se acabe, me encantaría seguir viviendo algunos siglos. De tanto en tanto creo que si hubiera sufrido un poco más, si me hubiera odiado un poco más, podría haber sido mejor escritor; no estoy seguro de que el precio me parezca justo —aunque a veces imagino que lo habría pagado, y otras no.

Y ahora estoy, desde hace páginas y páginas, inquieto. La moda actual pretende que unas memorias sean crudas, descarnadas, autodenigratorias. Pero a mí me gusta la carne, me gusta cocinar, y por desgracia no siempre encuentro cosas horribles para decir sobre mí y mis circunstancias. Las busco, claro, porque querría estar bien à la page, pero a menudo no logro dar con ellas. También podría inventarlas, como hace todo el mundo.