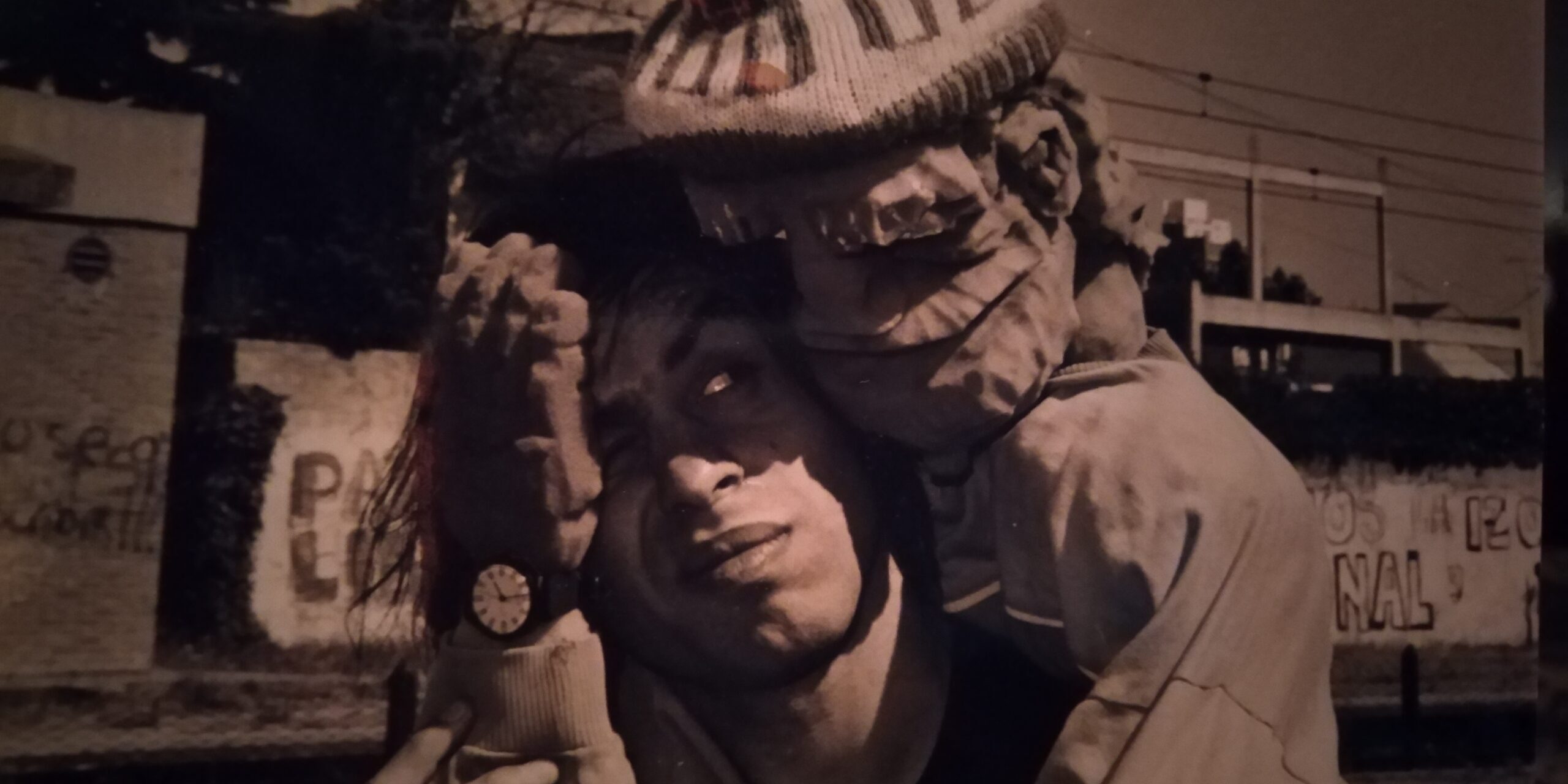

Sergio Mercurio

No es fácil para un vecino de Banfield, Argentina, respirar en lo alto de La Paz. Cada vez es peor, pues uno se hace viejo. ¿Valdrá la pena subir tanto? Para el titiritero que nació como tal en Bolivia es una cuestión de oxígeno.

Llegué a La Paz unas semanas después de que el maldito Scaloni y sus dirigidos le demostraran al mundo que las dificultades de jugar al fútbol en la altura es apenas un mito. Esta noche, por ejemplo, siento el corazón en la lengua. Como un caramelo amargo. Una media hora latiendo. Son las dos de la mañana y me siento en la cama buscando oxígeno, mientras recuerdo a Di Maria corriendo desaforado y pasando a los jugadores de la selección boliviana como a postes. Una cosa de locos.

Igual que otras veces, me entrené para volver a los 3600 metros a actuar. Lo hice de un modo que me agrada: corriendo lentamente en el nivel del mar. Suponía que ampliar mi capacidad respiratoria me iba a dar resultados. Evidentemente no sé nada. Este día y los que vendrán muestran mi peor versión. Sobrevivo a base de sorojchi pills. No tengo hambre, voy a hacer pis doscientas veces en la noche. La cabeza me explota.

Hasta el año pasado yo podía decir que venía a trabajar a La Paz y, gracias a Maradona que perdió 6-1, yo me sentía un héroe; claro que mis amigos se reían de mis gustos, se compadecían de mis desafíos. Pero desde que Scaloni trajo a su equipo estoy para el cachetazo. Me acuerdo de Julián Alvarez con sus 20 años corriendo y me doy cuenta de que, tal vez, me estoy haciendo viejo.

Respeto el dicho popular: Comer poquito, andar lentito y dormir solito. Para aquellos que no tienen idea, en La Paz hay tres regiones. Una es adonde llega el avión, se llama El Alto y está a 4000 metros. Ahí la nave no tiene necesidad de bajar, sólo se posa. En esa región marrón y plana vive un mundo de gente en su mayoría aymara. Para llegar a La Paz propiamente dicha hay que bajar. Vas bajando y se empieza a ver el ostentoso Illimani, la montaña sagrada. Curvas y curvas hasta entrar a una zona colonial, a unos 3600 metros, donde está el centro de la ciudad.

Aun a las 3 de la mañana, La Paz justifica la creencia de que los bolivianos son un pueblo trabajador. En la noche fría y oscura, mujeres con uniformes flúor y gorros pasamontañas, limpian las calles de todo este gran hormiguero con una especie de plumero gigante. La tentación de toda esta región es lo que se llama la zona Sur, que es hacia donde me dirijo. En esa zona, la burguesía paceña se expresa con edificaciones lujosas y algo de verde, rodeada de un paisaje lunar, aunque el mejor regalo de todo son los 100 metros menos. Dormir en el valle es mucho mejor todavía. Es más caliente, más sereno, y más caro.

Amistades como la de Luigi

Nos levantamos allí, entre montañas: la vista es increíble. Venir a La Paz implica visitar a una larga lista de amigos. Luigi me ha invitado a su restaurante. Apenas atravieso la puerta de Baco y Vaca, se ríe. Me contagia. Y vuelve a llamarme Banfield, igual que hace 30 años. Me siento a charlar y comienza hablándome de fútbol. Hace años vino a visitarme y me acompañó al estadio de Banfield. Lo recuerda y entonces me pongo serio y le digo que ésa fue la última vez que fui a la cancha. Él no cree lo que le estoy diciendo. Me dio vergüenza lo que pasó. Me mira y me dice que no me tengo que poner así. Que todos los bolivianos saben que en Argentina decir boliviano es una expresión de desprecio, pero a casi nadie le importa. Le digo que ese día el fútbol superó mi límite. Estábamos juntos en el estadio y unos imberbes le gritaron a los jugadores: “Volvete a Bolivia”. Yo miré hacia el piso, busqué a quien lo había gritado y respondí algo que no escuchó, pero me dí cuenta que iba a entrar en una lógica que no comparto.

Estábamos con Luigi en el estadio y unos imberbes le gritaron a los jugadores: “Volvete a Bolivia”. Yo miré hacia el piso, busqué a quien lo había gritado y respondí algo que no escuchó, pero me dí cuenta que iba a entrar en una lógica que no comparto. Nunca más volví a un estadio.

***

Luigi dice que me olvide y que vuelva a ver a Banfield, que él lo sigue viendo desde la distancia. Le digo que no hay vuelta atrás, que ésa fue la última vez que fui al estadio con mi hija. Ya me venía cansando de tener que someterla a escuchar la más grande cantidad de barrabasadas. “Papi, por qué cantan son todos negros, son todos putos o son todos bolivianos”. ¿Como podía alegrarme de estar ahí con mi niña de 10 años?

Terminamos de comer. No sé si existe una ciudad en el mundo donde tengo tanta cantidad de casas y gentes que me esperan. Tantas familias que me quieren. Me tomo un nuevo sorojchi pill y salgo al centro para una entrevista con un periodista que realmente aprecia mi trabajo y que me cuenta dónde, cómo y cuántas veces me ha visto. Tenemos que llegar a las tres y media a Casa mágica para ver una obra de teatro.

Pasamos por el Teatro municipal Alberto Saavedra Pérez, ese espacio que supe llenar una vez con Viejos, en el aniversario de Teatro de los Andes. Paso por la puerta del teatro y recuerdo. Al entrar a escena, la platea del teatro me aplaudió. Hacía 20 años que no había vuelto a La Paz. Volví con obra nueva y me aplaudieron antes de que diga o haga algo. He hecho eso con ciertos artistas y jugadores y algunas veces lo han hecho conmigo y me ha parecido descabellado. En esa ocasión los paceños me aplaudían porque estaban alegres de que yo hubiese vuelto. No sabían qué iba a hacer y ya me aplaudían ¿Puede un artista pequeño aspirar a algo más? Que te aplaudan antes de comenzar es un voto de confianza tan grande que me dieron ganas de llorar.

Gente poética y mágica

En el imaginario del argentino medio, el boliviano es un tipo petiso que a lo sumo tiene una verdulería o es un albañil que trabaja, trabaja y trabaja. En silencio pueden incluso admirarlos, pero son incapaces de tratarlos como iguales. Yo he vivido entre esta gente culta, cariñosa, profunda, poética. Esta gente que cuando te siente cerca rápidamente te abraza poniendo su corazón frente al tuyo. Que te mira a los ojos y dice cosas hondas.

Nos faltan dos cuadras para llegar a Casa Mágica. Doscientos metros, pero casi 100 metros para arriba. Caminamos seis pasos y paramos a respirar. Veo la puerta a cinco pasos y sé que voy a llegar tarde. Erika nos recibe como siempre, sonriendo. Tiene el rostro y las facciones de una mujer indigena. Hace treinta años que escapó al mandato de la familia y se dedicó al teatro. Su padre la acompañó un poco más. Veo venir a éste a mi encuentro con ayuda de un bastón. Rodo me saluda. “Tienes que venir a mi casa”, repite. “Tengo en la pared de mi casa un afiche tuyo. Es del año 95”. ¿Todavía? Prometo y quiero verlo.

En distintos lugares de Bolivia de pronto alguien recuerda una historia conmigo. No volver a Bolivia es olvidar quién he sido. Este trabajo es el fruto de mi taller con adultos mayores, dice Erika. Es teatro amateur. Lo que vamos a ver es muy parecido a lo que en Argentina se llama teatro comunitario. Es teatro de vecinos, para vecinos. Los que aquí actúan tienen la ropa de aquí. Las cholitas no se disfrazan de otra cosa que no sea ellas mismas.

Al terminar la representación, Luis Rico apela al amor que mantiene hacia La Paz. Lo escucho y siento una envidia que se disipa pronto porque yo también amo esta ciudad que me ama y no puedo alejarme de ella.

La obra de teatro, igual que el casamiento de Mirko del Centro Cultural Barracas, representa el casamiento en un conventillo. La obra recorre por la casa, gigante; empieza en la terraza, pero enseguida nos invita a deambular por el conventillo. Una escalera nos permite ver el momento en el que Anselmo y Marcela se han conocido. Anselmo es un profesor de filosofía de unos setenta años que lee en el patio del conventillo, mientras Marcela, una cholita que ha enviudado, lo cerca. Desde la baranda vemos a estos seres mayores jugando al teatro. Después vemos a los músicos ensayar una serenata y el pedido de casamiento.

Si algo es evidente es que todos los actores no actores se divierten. Les cuesta no mostrar que se están arriesgando a hacer algo que nunca han hecho. Después de recorrer toda la Casa Mágica, entramos finalmente a un cuarto que tiene en todos los lugares fotos de una pareja joven. Los padrinos de casamiento de Anselmo y Marcela son quienes pagarán toda la fiesta. No se tarda mucho en advertir que las fotos de los dos viejos que están ahora allí son reales y deben ser de hace al menos 50 años. El viejo, que no es otro que Rodo, el padre de Erika, le cuenta a su mujer que invertirán una gran suma de dinero arriesgando la felicidad. Para convencerla le recuerda cómo se conocieron. Cuentan algo que bajo toda sospecha no es más que la propia historia de cómo fue, cómo él le cantó una serenata que ahora repite casi sin voz y ella acompaña y cómo finalmente bailaron, como hacen ahora. Ella, toda encorvada, apenas puede levantar el brazo para colocarlo en el hombro del hombre viejo. Mientras los dos ancianos bailan, la piel de gallina me ahoga.

Termina la obra en el patio con la celebración del casamiento de Anselmo y Marcela, dos viejos, la orquesta toca y el baile estalla. Hay muchos que no saben, pero Bolivia es el país más festivo del mundo. El mismo Luis Rico, el cantautor, canta el tema que dio origen a la obra. Al terminar la representación Luis apela al amor que mantiene hacia esta ciudad. Lo escucho y siento una envidia que se disipa pronto porque yo también amo esta ciudad que me ama y no puedo alejarme de ella. Cruzo a Luis en su salida. Me abraza. En el año 95 fuimos vecinos.

Por último voy al encuentro de Erika, para agradecerle. Entonces me dice algo que va a hermanarme más que nunca. “Hice esto, inventé este grupo, porque desde la pandemia no podía hacer nada para sacar a mis padres de su casa. Envejecieron diez años. Mi mamá no se quería mover, mi papá empezó a usar bastón. Quería sacarlos y se me ocurrió inventar un grupo de teatro de adultos mayores. Al final hice esta obra con ellos. Nunca habían actuado. A unos días del estreno mi madre se cayó y perdió movilidad en la espalda, pero no quiso traicionar al grupo y vino igual. Ver a mi madre actuando me da una sensación muy extraña porque ella quiso impedir que yo haga teatro; pero ahora hacerlo la está salvando”. Erika ríe mirándome y agrega: “Tienen 82 años y han empezado a hacer teatro”.

Erika nombra cosas que me interpelan y me advierten que a mi edad todos debemos estar haciendo algo para acompañar a nuestros padres. Salimos del teatro y Rosi comparte la emoción que ha sentido al ver esto. Los dos nombramos el momento en que el padre y la madre de Erika cuentan cómo se conocieron, cuando cantan, cuando bailan. Es un momento de una verdad espeluznante. Estar frente al relato de vida de dos seres simples es conmovedor. Rodo le canta a una mujer vieja que apenas puede levantar el brazo para abrazarlo. A él parece no importarle, él sigue viendo a la joven que eligió hace medio siglo. Nosotros vemos y no vemos dos viejitos bailando. Nada puede ser más real que esto. Ésta es la mentira más necesaria que puede ofrecer el arte. El teatro debería ofrecer más seguido cosas como ésta. Me parece estar espiando algo simplemente bello. El relato íntimo de un encuentro entre dos seres que han envejecido.

Rosi me dice: “Qué bueno que vinimos. Qué bueno que subimos esos doscientos metros”. Empezamos a caminar hacia abajo en busca de un vehículo que nos lleve a la zona Sur. Mientras el coche arranca, me abrigo y me digo: Volvete a Bolivia, Sergio. Volvete a Bolivia siempre.