¿Cuánto del pensamiento y de la identidad se construyen en Bolivia al escuchar, más que con los oídos, con las manos? Ahí están, como prueba, el panetón casero y la picana familiar.

I. La receta de panetón de la mamá Nena

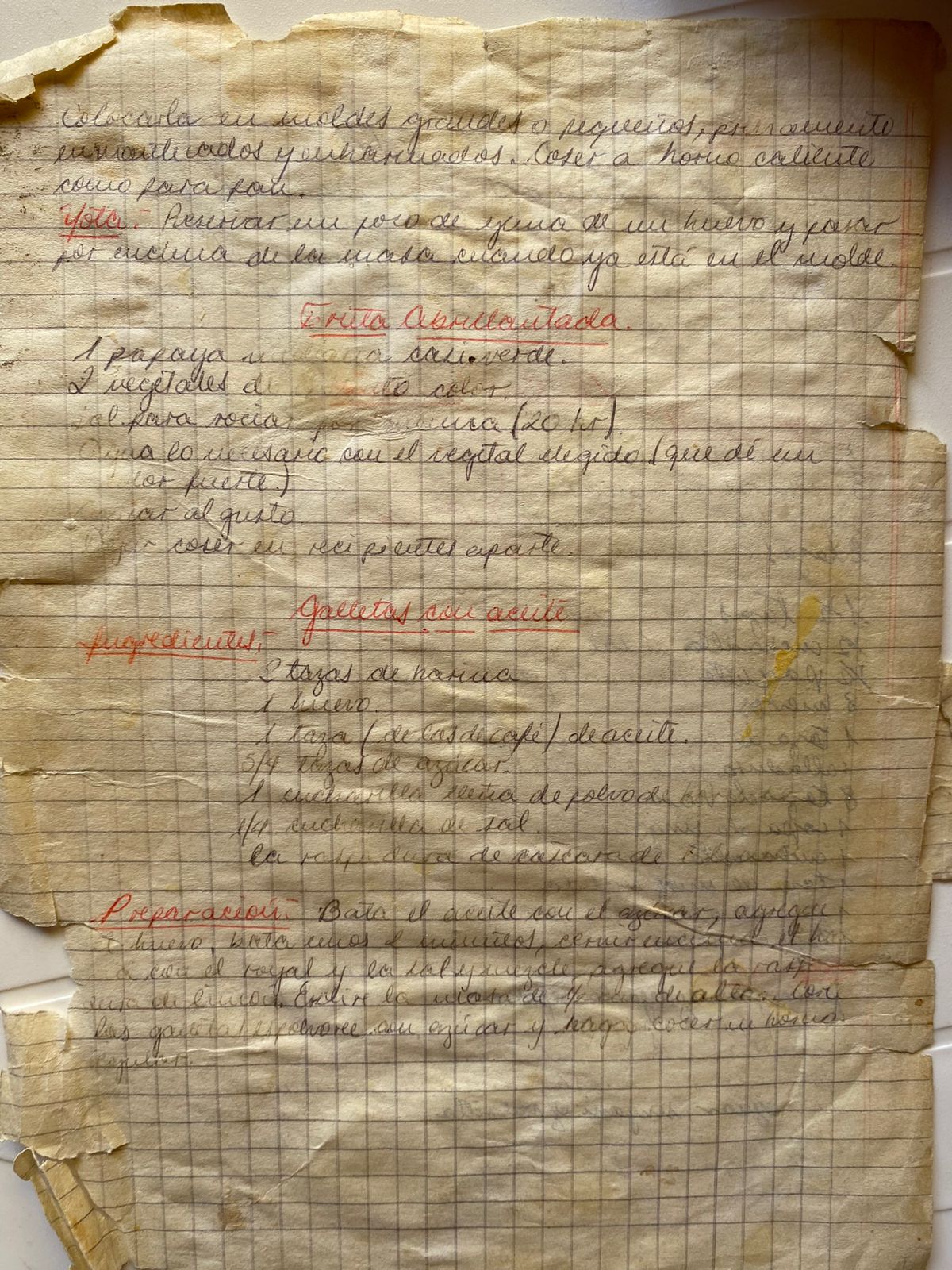

La mamá Nena hace panetón para cada Navidad y desde hace varios años yo me he convertido en su máquina amasadora de forma humana. La receta está anotada en un cuaderno cuadriculado con perfecta letra palmer, en una hoja amarillenta tan manchada con harina, yemas de huevo y otros comestibles que muchas partes no se leen y mi abuela las completa en su cabeza mientras yo golpeo la masa que se pega y se despega de mis manos. La hoja se ha desprendido ya del cuaderno y en los bordes tiene las roturas y dobleces típicos de la vejez. La letra original casi se ha borrado y muchas partes están repasadas y sobrescritas con otro bolígrafo negro.

Los ingredientes están anotados con medidas imposibles de seguir sin su supervisión, como “medio paquete de mantequilla” o los términos “cuchara”, “cucharada”, “cucharita” y “cucharilla” que ella interpreta según las medidas guardadas en su mente y pone la cantidad requerida por la masa. Y más aún la instrucción final, donde se lee “cocer a horno caliente como para pan”, sin indicación alguna de la temperatura o del tiempo de cocción que parecen habitar, casi de modo inconsciente, en las manos de mi abuela.

De niño me limitaba a comer mi porción de panetón y a acabarme la fruta abrillantada que mi prima le sacaba a su pedazo. Al crecer fui tomando poco a poco mi lugar de amasador oficial. Los primeros años mi mamá Nena seguía la receta casi de memoria, con el papel como una guía para cerciorarse ante alguna duda o como una constancia de objetividad; con el paso del tiempo las consultas a la receta se fueron haciendo más frecuentes, al punto de que los últimos años tuvimos dificultades para deducir algunas partes que prácticamente se han borrado y mis propios recuerdos fueron sirviendo para completar el procedimiento y las cantidades de los ingredientes.

Cada año, durante el amasado, mi abuela cuenta cómo consiguió la receta. Según su relato, cuando sus hijas mayores eran niñas las llevaba donde una dentista con la que conversaban de la vida y hacían amistad. Fue ahí que la doctorita le invitó panetón casero y, ante su petición, decidió compartirle la receta con el estricto juramento de jamás dársela a nadie. “A partir de entonces yo era la única que hacía”, me dice la mamá Nena, “ahora ya lo hacen todas”. Efectivamente, con el transcurrir de los años su panetón fue encontrando competencia en otros panetones, roscas navideñas o stollens que se preparan en la familia, y su receta se ha convertido en una herencia familiar que, sin querer, he recibido yo.

Si escribir literatura es fragmentar la realidad a través de las palabras, escribir una receta es la operación contraria: ensamblar la realidad más cotidiana en el ejercicio del lenguaje.

El año pasado le he tomado una foto a la página del recetario en la más alta calidad que he podido, derrotado ante el inminente deterioro del papel. Estos días prenavideños me he dedicado a transcribir la receta para llevársela a mi abuela en una hoja impresa y poder preparar el panetón sin las deducciones de la letra y la memoria. Me ha costado comprender varias partes y las que ya se han borrado las he completado con los recuerdos de lo que he aprendido de mi abuela. Mi mamá me ha ayudado a entender algunas partes de la letra palmer. “Es mi letra”, me dijo, contándome que ella había transcrito años atrás las recetas de mi abuela desde un recetario ya desaparecido.

En lo que va de mi vida como investigador y escritor, me ha tocado transcribir folios del periodo colonial, textos de ediciones del siglo XIX o periódicos del XX para su estudio o reedición. Pocos me han dejado tan perplejo como la receta de panetón de mi mamá Nena. Tiene un origen oral, de la boca de la doctorita de las niñas a las manos de mi abuela; de lo escuchado en la consulta dental al primer recetario perdido en la letra de mi mamá Nena; de ese primer recetario al segundo en la letra de mi mamá; del segundo recetario al documento de Word con el tecleo de mis dedos y los fragmentos de mi memoria. Todo este proceso, además, está siempre atravesado, trastocado y perfeccionado constantemente por la voz de la familia y por las vivencias de cada año en que la receta se perfecciona, se trastoca, se reinterpreta. Si escribir literatura es fragmentar la realidad a través de las palabras, escribir una receta es la operación contraria: ensamblar la realidad más cotidiana en el ejercicio del lenguaje.

II. Mi receta de picana

Cuando es hora de comer el 25 de diciembre, el papá Juan siempre cuenta el origen de la picana. Según su relato, los indios en la colonia juntaban las sobras de los banquetes navideños de los españoles y hacían una sopa con ellos para tener su propio festín. Por eso la picana lleva carnes de diversas clases troceadas en pedazos pequeños y nosotros hacemos honor a nuestros ancestros en la comida. No sé si el relato de mi abuelo sea preciso para la historiografía culinaria del país, y más que ello, me importa pensar qué ha implicado este relato en la construcción simbólica de mi familia.

Lo complejo del preparado de la picana no está en la mezcla de carnes ni en la cantidad de horas en las que debe hervir, sino en que cada persona debe desarrollar su propia receta.

Según mi abuelo, hubo varias Navidades en las que no había plata para regalos, pero nunca faltaron el panetón de la mamá Nena y la picanita. Cualquier interesado en la comida boliviana sabe que la picana es un punto de quiebre. Lo complejo de su preparado no está en la mezcla de carnes ni en la cantidad de horas en las que debe hervir, sino en que cada persona debe desarrollar su propia receta.

Si uno pregunta a distintas personas cómo preparan la picana o si revisa la inmensa información de la web, se da cuenta de que ninguna receta es igual a la otra. La única consigna parece ser la mezcla de carnes. Mi mamá me cuenta que ella armó su picana con base en la de su madre y la de su suegra. Hay gente que la prepara con o sin frutas, con o sin ají, con o sin cordero, con un solo tipo de carne, con o sin tunta, con o sin chuño. Una amiga incluso la cocinó una vez con distintos pescados y en más de un restaurante la preparan vegana o vegetariana (con reserva anticipada porque se acaba). Al final, preparar picana parece ser el examen final de cocina doméstica de cualquier persona en el occidente boliviano. No es seguir una receta y ya, es elaborar una receta propia.

Yo construí la mía con base en la que he aprendido en la familia (tanto la que preparan mis papás como la que prepara mi abuela) junto a una multitud de tutoriales de YouTube. Cuando anuncié a mis papás, tres navidades atrás, que ese año yo prepararía la cena navideña, me miraron con estupefacción. En mi familia preparar picana no es cualquier cosa. En el mundo, la Navidad parece ser esa fiesta en la que se visita a los abuelos. En mi familia el asunto es un poco más nuclear. No sólo se visita a los abuelos, sino a los tíos abuelos, a alguna tía bisabuela y a todos sus descendientes. Cada año se turna casa y todas las personas que han preparado picana llevan una olla para compartir con los demás, cantar villancicos, reír, charlar, ponerse al día en los anuarios familiares y ver cómo los niños van creciendo. Entonces, cada 25 de diciembre sé que voy a comer por lo menos seis platos distintos de picana. Con el paso de los años, la reunión terminó convirtiéndose en un concurso con premio incluido para la mejor picana del año.

Entonces, cuando anuncié a mis papás que me encargaría de la comida, todos sabíamos que mi capacidad culinaria sería evaluada por al menos veinte paladares expertos en sabores navideños. Ese año me tomó casi una semana entera, entre desarrollar mi propia receta, preparar el ají (quitarle las pepas, hacerlo hervir, pelarlo y molerlo en el batán de piedra de mi bisabuela), pelar y picar las verduras y hacer los distintos caldos de carne cuidando que la grasa del cordero no invada toda la olla y que los condimentos estén en su punto.

La comida fue un éxito con mis papás y mi hermana, con quienes cenamos en la Nochebuena. “Fija mañana ganas”, me dijo mi mamá y esa noche me dormí con la sensación de haber aprobado un examen de cocina. El día de Navidad bajé para alistar la comida en ollas pequeñas y trasladarla a la casa designada para el concurso de ese año. Al abrir la olla, vi que el caldo tenía burbujas formadas en la superficie y, al probarlo, el sabor dulzón del ají se había contaminado con la amargura del fermento. Ese año, viendo la olla llena de picana fermentada aprendí que esa receta no acaba cuando apagas la hornilla, sino que debe incluir indicaciones sobre el servido, el consumo y el guardado para su conservación. Un año después gané el concurso, cuyos premios fueron el primer y único adorno navideño que tengo y una receta de picana que va a ir trastocándose y mejorando con el paso de los años.

De Bolivia se dice un montón que es un país donde no se lee. Y es que mucho de nuestras memorias históricas, más que construirse en los libros se cimentan en escuchar los relatos de nuestros abuelos. Cuánto de historia y de economía hemos aprendido en esas charlas después del almuerzo o preparando el panetón con la abuela. Cuánto de conservación y de alimentación se aprende cuando la picana se te fermenta el día de Navidad. Cuánto de la realidad se aprende en la receta que transcribe a mano la hija y vuelve a transcribir en Word el nieto, y en la receta que se enseña una vez al año hasta que el hijo aprende a reelaborarla desde sus propias sazones. Cuánto del pensamiento y de la identidad se construyen al escuchar, más que con los oídos, con las manos.

La sutileza con que fluyen las palabras me recuerda a sus interesantísimas clases de lenguaje cuando la literatura y la gramática trascendían a envolventes charlas filosóficas y profundas reflexiones. En especial, estos elaborados relatos me recuerdan a mis Navidades en Bolivia. ¡Felicidades!