Camarachi es un pueblito perdido entre cerros potosinos que ni figura en los mapas. Para llegar, es preciso contar con un guía que sepa seguir los hitos de los animales. ¿Animales? Sí, los que están plasmados en rocas rojas y que son tan fiables como las señales de una autopista.

“¡No hay caminos a Caramachi!”, dijo Víctor Hugo al mismo tiempo que esgrimía su cincel y daba un golpe a la piedra con el mismo grado de convicción con el que pronunciaba sus palabras. Al instante, un fragmento de granito blanco voló como una estrella fugaz en las sombras de su taller.

Este Víctor Hugo, para que quede claro, es amigo mío y un escultor consumado, tan creativo como el famoso autor francés de Los Miserables. Estoy en su taller en La Paz observando con admiración cómo arranca una grácil llama de las garras de un bloque de granito de Comanche, mientras me habla de Caramachi, un pueblo de cuento perdido en las montañas del departamento de Potosí. Él se topó con Caramachi en sus viajes para seleccionar rocas exóticas para sus esculturas.

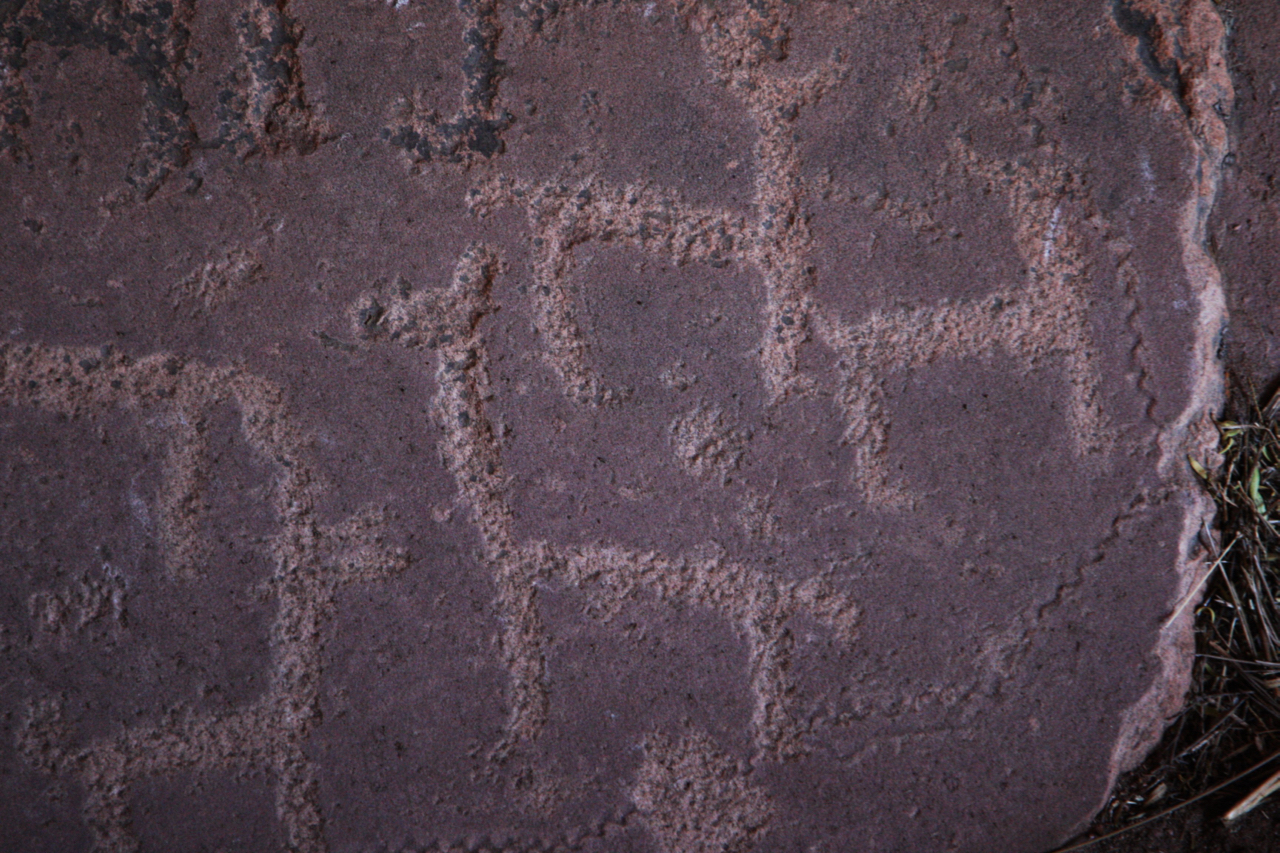

Víctor Hugo me cuenta que la comunidad de Caramachi es tan remota y aislada, que no se la puede ubicar en los mapas. El contacto con el mundo exterior es difícil y sus habitantes viven como lo hacían sus antepasados. Numerosos petroglifos cubren las paredes rocosas de la zona y la comunidad aún venera a las huacas (momias) de sus parientes muertos. A Víctor Hugo le interesan especialmente las cerámicas que se fabrican en Caramachi con técnicas inalteradas desde la época precolombina. Estoy tan intrigado que le ruego a mi amigo que me lleve en su próximo viaje a la región.

Rumbo al misterio

Aproximadamente un año después recibo un correo electrónico de Víctor Hugo invitándome a acompañarlo a Caramachi. No dudo en aceptar su invitación y hago un espacio en mi agenda para viajar a Bolivia unas semanas más tarde. Este viaje fue en junio del 2011; 12 años más tarde, mientras preparo esta crónica, consulto la internet y en especial los mapas de Google y no hay rastros de Caramachi en ningún mapa; para el mundo exterior, no existe.

Tras un agotador trayecto en coche desde la ciudad de Potosí llegamos a Pocoata, la localidad más cercana a Caramachi y la base para nuestro viaje a este pueblo misterioso. Pasamos la noche en Pocoata, donde hace un frío que no envidia en nada a los inviernos canadienses. Tenemos que madrugar si queremos llegar al pueblo antes de la puesta de sol. Víctor Hugo ha conseguido un guía: es Pedro, originario de Pocoata que comercia con los comunarios de Caramachi y conoce bien la ruta.

Cuatro animales muestran el camino a Caramachi: un conejo, luego una llama, un toro y, por último, un cóndor. Utilizados desde hace cientos de años para recorrer a pie el paisaje andino, este tipo de hitos suele ser un simple montón de piedras o una especie de mojón llamado apacheta, erigido en lo alto de una colina.

Pedro llega al albergue a las cuatro de la mañana trayendo api y llauchas calientes que nos reaniman y nos dan las fuerzas para empezar la jornada. Ha contratado a un conductor para que nos lleve en una camioneta las primeras siete horas, hasta el final del camino. En ese punto, tendremos que caminar otras seis horas para llegar a destino.

Un tenue resplandor azul y naranja brilla tímidamente perfilando las montañas en el amanecer aún oscuro. La línea de luz en el horizonte se expande gradualmente, empujando la noche mientras nuestro vehículo rebota violentamente en la carretera de tierra que serpentea por las montañas. Tomo el hermoso amanecer como un buen presagio. Llegamos al final del camino cerca del mediodía, con el sol alto y pesado sobre nuestras cabezas mientras cargamos nuestras mochilas. El conductor volverá a Pocoata y nos recogerá en el mismo lugar mañana por la tarde. A 3.800 metros sobre el nivel del mar, el aire tiene poco oxígeno y mi ritmo cardíaco aumenta para compensar la altitud y suministrar suficiente oxígeno a mi cerebro. Mi cuerpo apenas ha tenido tiempo de aclimatarse a la altitud desde que llegué a Bolivia unos días antes.

No veo ningún sendero que seguir y le pregunto a Pedro cómo sabe el camino. Señala una roca roja en lo alto de la colina que estamos subiendo y simplemente dice: “Sólo sigo a los animales”.

“¿Animales?”, le pregunto. Pedro me explica que rocas con formas de animales sirven de hitos a lo largo de la ruta. Cuatro animales muestran el camino a Caramachi: un conejo, luego una llama, un toro y, por último, un cóndor. Utilizados desde hace cientos de años para recorrer a pie el paisaje andino, este tipo de hitos suele ser un simple montón de piedras o una especie de mojón llamado apacheta, erigido en lo alto de una colina. Una apacheta no sólo marca el camino, sino que es un símbolo tangible que denota respeto por el lugar y protege al viajero. Las apachetas están por lo común espaciadas de tal manera que, una vez alcanzada una, se puede ver la siguiente. “Tan fiables como las señales de la autopista”, dice Pedro.

Llegamos a la cima de la primera colina, donde una roca roja amorfa ha adquirido la forma de un conejo agazapado. Pedro vierte un poco de alcohol de una pequeña botella de plástico al suelo para rendir respeto a la Pachamama y le pide sus bendiciones y un buen viaje. Cada apacheta está separada por un par de horas de caminata, la mayor parte del tiempo cuesta arriba. Cuando llegamos al cóndor, el último punto de referencia, estamos agotados.

Me apoyo en el pico del cóndor, sin aliento. Su cabeza pétrea mira hacia un valle cónico en el que no veo señales de presencia humana, sólo mil tonos de marrón y verde enmarcados por enormes montañas. Pregunto en voz alta: “¿Dónde está Caramachi?. “Ya lo verás, ten paciencia”, responde enigmáticamente Víctor Hugo mientras iniciamos el descenso. Está atardeciendo y tenemos que llegar al pueblo mientras aún haya luz.

Ver los sonidos

Mi primera “vista” de Caramachi no es visual, es auditiva; primero oigo la risa de los niños; es una sensación inquietante, ya que las voces de los niños y el ladrido ocasional de un perro suenan cerca y con claridad, pero no hay nada que ver. De pronto, al girar alrededor de una roca gigantesca, las viviendas de Caramachi aparecen como un espejismo, y diviso la pequeña iglesia del pueblo en el centro. Las montañas circundantes actúan como una gigantesca bocina que amplifica todos los sonidos; no es de extrañar que pudiéramos oír las voces de los niños desde muy lejos. A medida que bajamos, vemos un grupo de gente reunida frente a la iglesia, escuchamos sus voces, es evidente que nos han visto, y su conversación tiene un tono de excitación y agitación.

El pueblo está formado por no más de una docena de chozas de adobe con techo de paja y, a medida que nos acercamos, los niños y los perros ladrando corren a nuestro encuentro. Confiados, los niños nos toman de la mano, sin mostrar aprehensión alguna, riendo y hablando en quechua. Probablemente no han visto a menudo extraños, pero reconocen a Pedro, y nos llevan a la pequeña plaza situada frente a la iglesia, donde unas sesenta personas, la población entera de Caramachi, nos esperan vestidos con sus trajes tradicionales.

Víctor Hugo ha traído regalos para la comunidad y, con la benevolencia de un Papá Noel, abre su mochila y reparte tijeras, agujas, hilos, un par de pequeñas hachas, serruchos y un martillo. Admiro a Víctor Hugo que cargó en su espalda estos regalos, generosos y prácticos pero pesados, durante las muchas horas de caminata y ni una sola vez se quejó ni aceptó ofertas de ayuda. Ahora me toca a mí. Víctor Hugo anuncia que soy médico y que en mi mochila llevo medicamentos básicos: analgésicos, antiinflamatorios, algunos antibióticos orales y tópicos, y material de primeros auxilios. Para cuando partamos al día siguiente, habré visto y examinado, por insistencia de los pobladores, a todos y cada uno de los habitantes de Caramachi.

Mi primera “vista” de Caramachi no es visual, es auditiva; primero oigo la risa de los niños; es una sensación inquietante, ya que las voces de los niños y el ladrido ocasional de un perro suenan cerca y con claridad, pero no hay nada que ver.

Tras las presentaciones, nos invitan a visitar la iglesia construida en la época de la colonia española. Las antiguas puertas se abren revelando un aire cargado con el peso del tiempo. Las paredes, antaño blancas, están muy agrietadas, manchadas por los bloques de adobe expuestos a la intemperie. El tejado de paja está casi hundido. Crudas imágenes de santos anónimos y del apóstol Santiago, identificado por su lanza matando un demonio que se arrastra a sus pies, cubren secciones del interior donde el yeso se aferra obstinadamente a las paredes cansadas. Desde hace al menos veinte años que no se celebra misa aquí: los curas ya no vienen, cuentan los comunarios. Tampoco se han celebrado bodas, bautizos ni funerales. La Iglesia católica, junto con el resto del mundo exterior, se ha olvidado de Caramachi.

Siento tristeza por esta iglesia en ruinas. Tengo claro que, si no se repara, se derrumbará y se llevará, para siempre, cientos de años de recuerdos, tanto de alegría como de sufrimiento. Prometo a los comunarios una donación monetaria para ayudar a reparar la iglesia y un par de meses después de mi viaje, ya de vuelta en Canadá, Víctor Hugo me envía un correo electrónico para decirme que la donación fue entregada por nuestro guía Pedro y que el tejado de la iglesia ha sido reparado.

Aptapi entre montañas

Al salir de la iglesia, vemos que los lugareños han extendido algunos aguayos en el suelo y han colocado encima piezas de cerámica, las vasijas cuidadosamente conservadas de sus antepasados. Me alegra saber que la comunidad ha mantenido viva la tradición de la alfarería. Víctor Hugo examina las cerámicas, algunas con diseños intrincados y hermosos, y nos maravillamos de la transmisión de técnicas de generación en generación.

Como es habitual en las zonas rurales de los Andes bolivianos, nos invitan a un aptapi o comida comunal en la que todo el pueblo se sienta en un círculo para compartir la merienda. Las mujeres traen ollas de barro llenas de cordero hervido y diversas variedades de papas calientes, entre ellas grandes cantidades de chuño y mote. Me siento reconfortado y honrado al compartir este aptapi y pienso en este pueblito perdido en las montañas, aislado del mundo moderno: Caramachi es como una cápsula del tiempo escondida en las rugosidades de los Andes, con sus pobladores compartiendo una tradición de comunión inalterada desde tiempos inmemoriales.

Ha sido un día largo y agitado y el viento frío de las montañas muerde la noche y nuestra carne; estoy cansado, pero no tengo sueño: abro la puerta de la choza donde nos han alojado para pasar la noche. Al llegar a la pequeña plaza que está vacía me encuentro con un silencio intenso; sólo el viento silba una melodía no definida pero que me parece dulce. El pueblito está bañado por una suave luz azulada que emana del cosmos, su brillo me sorprende al tratarse de un cielo sin luna. Guiado únicamente por la luz de las estrellas, me encamino hasta la antigua iglesia, me siento en su escalinata y dejo que la noche y el firmamento me abracen. Me parece como si viajara por un sendero desconocido guiado por hitos místicos, y por un momento breve y eterno, siento la perfección del universo.