Dejó la danza porque su estatura le impedía ser figura principal. Así que Alma Guillermoprieto, la gran reportera de América Latina, finalmente tomó la que fue la opción de su vida, el periodismo. Hace algunos años estuvo en Bolivia para ver cómo estaba el país sin Evo Morales.

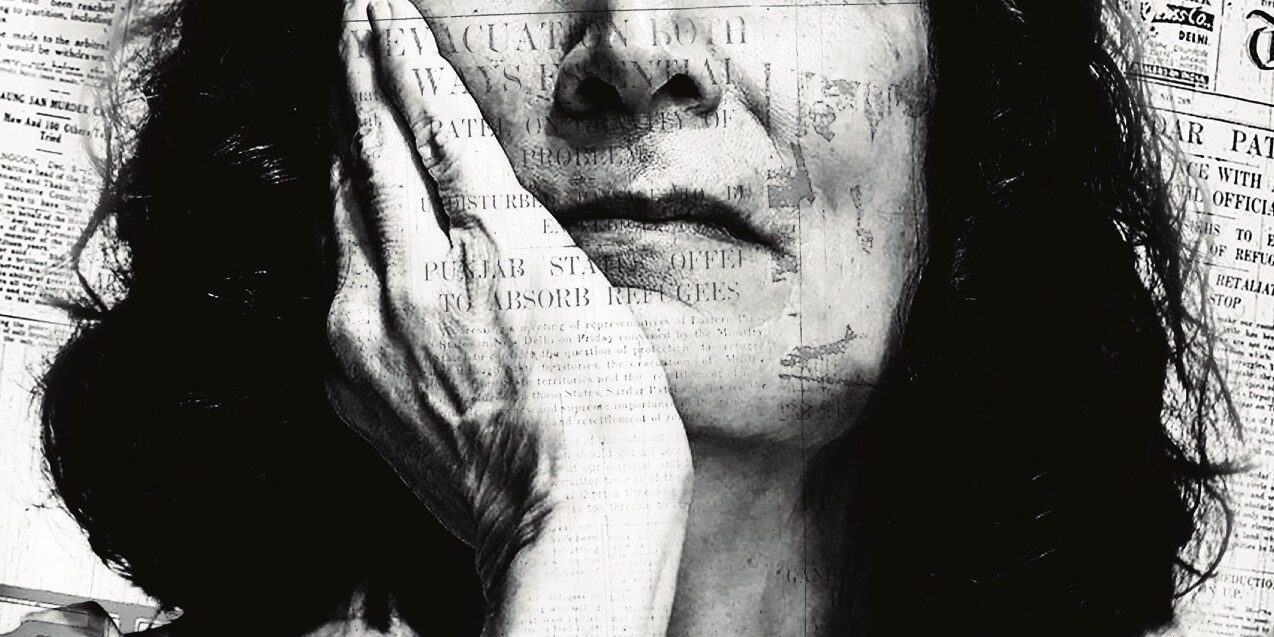

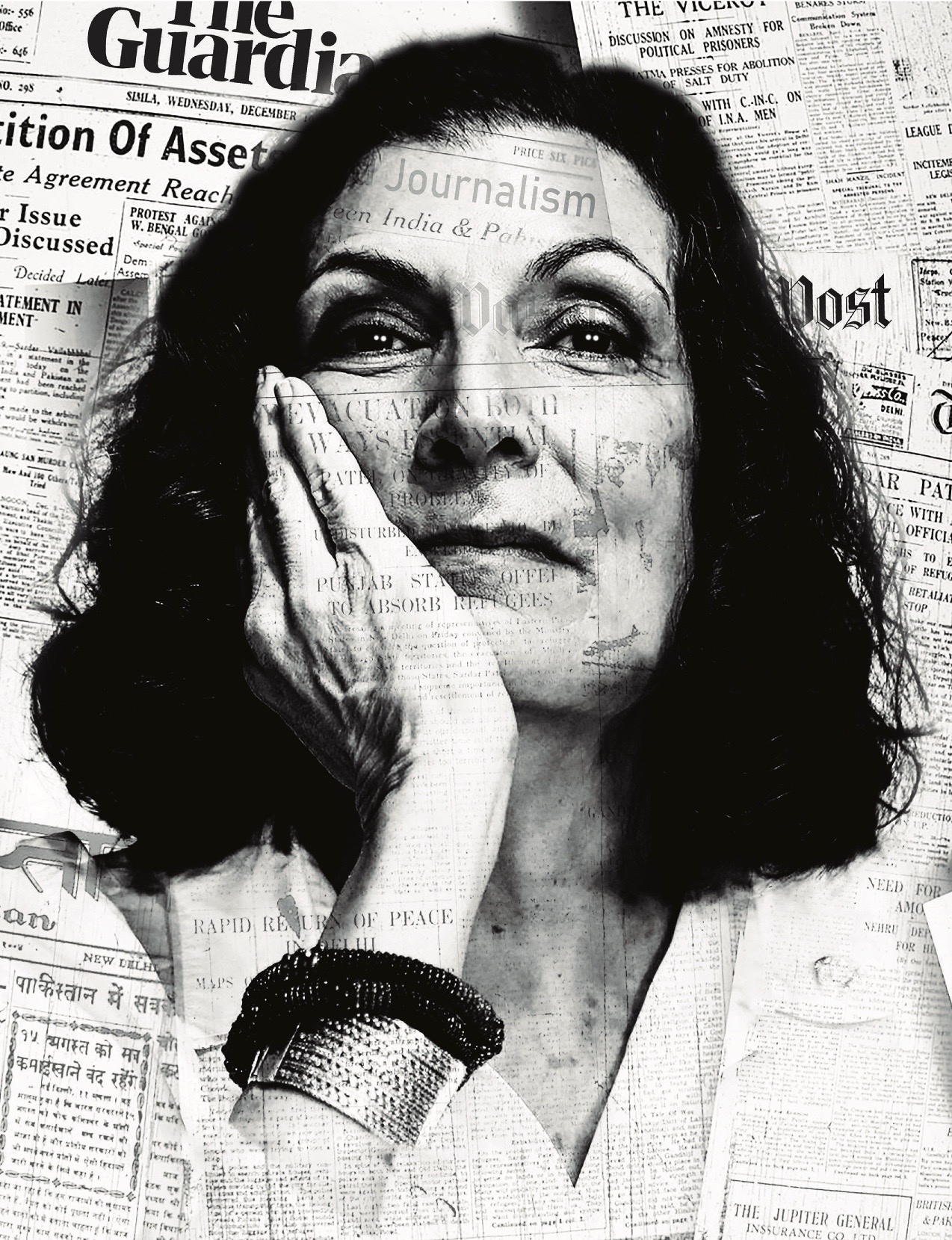

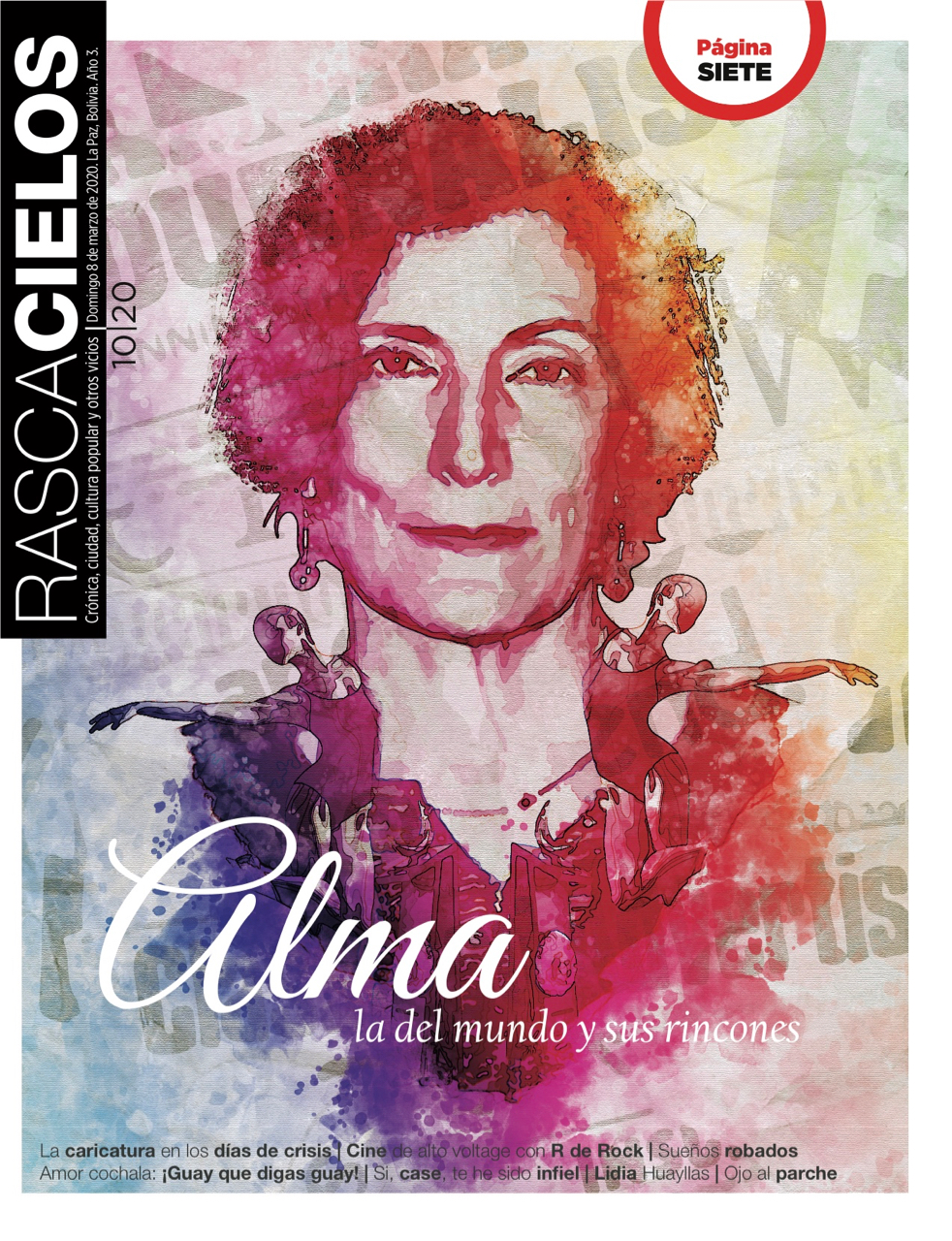

Dicen que no existen las casualidades, pero la vida de Alma Guillermoprieto, escritora y reportera, contadora de historias, una de las plumas más reverenciadas de la crónica latinoamericana, está llena de ellas.

Desde su génesis. Nació en tierra mexicana pero su ciudadanía es americana, y ahora colombiana, porque luego de ser ciudadana del mundo, ha hecho de Bogotá su hogar definitivo.

Es autora de algunos de los relatos más lúcidos sobre América Latina; dice que sólo puede escribir sobre estas tierras y es aquí donde ha transcurrido gran parte de su vida, pero su prosa fluye mejor en inglés. De hecho su fama y hasta su existencia como reportera tienen raíces en esa lengua y en ese mundo.

Es considerada una de las más importantes cronistas latinoamericanas pues ha formado parte de una generación que posicionó la crónica en este lado del planeta; ha sido parte fundamental de la creación y consolidación de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano -ese entrañable proyecto alentado por el Gabo y que hoy se llama simplemente así, Fundación Gabo-, pero nunca ha estudiado periodismo; es más, ni siquiera quería ser periodista y acabó seducida por este oficio… por casualidad.

Las casualidades la han llevado no solamente a decidir que lo suyo era viajar y abrir los ojos para luego contar, porque de algún modo eso pagaba sus viajes, sino que también han sido ellas -las casualidades- las que constituyen el núcleo de sus historias, personajes y lugares.

Finalmente, y parece otra casualidad, lleva por nombre Alma… y es etérea y profunda, como dicen que son las almas. Y, como las almas, es aliento, ímpetu y energía inagotable, pero a la vez silencio, reposo, contemplación.

***

La altura le ha sentado mal. El corazón, que es tan impredecible como el alma, en vez de latir vigoroso e incesante para acompañar a esta reportera trotamundos de 70 años en su (nueva) incursión en La Paz, ha optado por volverse lento, pausado, tanto que apenas permite que ella pueda cumplir con su cometido.

Pero si ni la guerra ni los carteles de la droga ni los combates han osado nunca detenerla, no habría de ser el mal de altura el que deje a Alma Guillermoprieto fuera de circulación.

La estadía está planeada, esta vez, para cuatro días, pero se reduce a solo tres por precaución. La trae la curiosidad -cuándo no- por conocer cómo se va pintando la Bolivia post Evo.

En realidad, Alma ha llegado varias veces a Bolivia, y específicamente a La Paz, ciudad por la quien dice sentir la misma fascinación que siente por “las cosas difíciles”.

“Por alguna razón, desde que empecé a venir a La Paz, me parece un lugar donde siempre me da sorojchi, siempre me afecta la contaminación y la falta de verdecito; es un lugar difícil y por eso mismo me gusta, me atrae, me atrapa, me encariña la gente que lucha tanto”.

Y como para no contradecirla, esta vez La Paz le mostró su peor cara: a pesar de su delicado estado de salud, Alma no dejó de ir en busca de historias, y en uno de estos recorridos dejó por olvido su cartera con todos sus documentos, dinero y tarjetas en un taxi. A pesar de los esfuerzos suyos y del personal del hotel que la hospedaba, no pudo recuperar sus cosas. El nuevo “propietario” de sus pertenencias no volvió ni por la recompensa.

***

Alma es alta y delgada, sencilla pero imponente. No cuesta imaginarla en los pasos de danza que ha debido ejecutar sin pausa durante los primeros veintitantos años de su vida.

Fue bailarina casi desde niña y eso es todo lo que quería ser en la vida. Por la danza dejó la Ciudad de México y se fue a vivir con su madre a Nueva York a los 16 años recién cumplidos. Buscaba estar cerca de las grandes escuelas de danza contemporánea del mundo.

Las largas sesiones de entrenamiento, que combinaba con el trabajo de mesera, eran su única ocupación y obsesión.

“Yo me había entrenado con la técnica de Martha Graham, era mi ídolo y vi que tenía la oportunidad de tomar clases allá, así que me fui”, recuerda.

Bailó formalmente en una compañía, pero como era muy alta, era parte del conjunto, no figura destaca. Luego se hizo parte de lo que era la vanguardia de la danza en Nueva York y bailaba en la calle y en los parques.

“Yo idolatraba a una coreógrafa que se llamaba Twyla Tharp, muy pero muy famosa, me preparé mucho y finalmente di el examen para ser admitida en su academia. No fui aceptada. Me ofrecieron una plaza en el lugar que menos me hubiera podido interesar en todo el mundo, me pareció un buen lugar para esconder la humillación y aterricé en Cuba, aún en plena efervescencia revolucionaria. Nunca volví a ser la misma. Tampoco volví a bailar (…) la danza me pareció de repente una disciplina frívola”, cuenta. Tenía 23 años.

***

De La Paz le atraen los contrastes, las paradojas diarias que encuentra a cada paso. Desde la primera vez que pisó estas tierras se encontró con personajes e historias sorprendentes a través de las cuales pudo atisbar la personalidad intrincada del boliviano.

En 2008, por ejemplo, persiguió por cielo y tierra a El Gitano, un rudo personaje de la lucha libre que es a la vez quien maneja, con el nombre de Juan Mamani, los cuadriláteros de las cholitas luchadoras en El Alto.

A través de él y de Yolanda, Claudina y Martha La Alteña, todas estrellas de la lucha con polleras, Alma se adentró con sutileza en el modus vivendi de las clases marginadas de Bolivia: las descubrió en su oficio de vender todo lo que cae en sus manos, pero también de encontrar en ese espectáculo paródico la diversión y la alegría de las que carece su normalidad.

Esperanza Cancina, una asidua asistente a los espectáculos de las cholitas luchadoras, le contó que cada domingo olvida sus penas entre los gritos y golpes del ring. Ha perdido a seis de sus 12 hijos, y la rabia se ha normalizado en su vida junto a la nostalgia. ¿Hubiera querido ser luchadora?, le pregunta Alma en la crónica “Las luchadoras bolivianas”, publicada en su libro Desde el país de Nunca Jamás (2011): “Claro que sí, si (todas) fuésemos luchadoras podríamos expresar nuestra rabia”, responde Esperanza.

***

Uno quiere rastrear en la historia de Alma y encuentra de dónde sale su apellido y, seguramente, otras cosas más. Guillermo Prieto (así, separado) fue un gran poeta y político mexicano, fundador de la Academia de Letras de su país y antepasado de Alma. Se dice que fue una figura tan reconocida en el mundo intelectual que luego su nombre y apellido se unieron para denominar en adelante a sus descendientes: de ahí Guillermoprieto, su apellido.

¿Será posible que de esos entornos provenga el talento narrativo de Alma? Es difícil saberlo, pero lo cierto es que la joven bailarina, que no pensaba ni remotamente ser periodista, sí escribía lindos textos desde adolescente. Por eso, desde sus años en Nueva York, un amigo de la familia, John Rettie, que editaba un boletín muy famoso en la época llamado Latin American Newsletters, no dejaba de insistir en que debía ser reportera. “Yo le decía, por qué si no me llama en lo más mínimo la atención”, rememora ella.

Finalmente, Alma aceptó recortar periódicos con las noticias sobresalientes de la semana para mandárselos a Rettie. En esas estaba cuando se sucedió el alzamiento sandinista en Nicaragua, en 1978. “Quise ir a ver cómo era eso de (que hubiera) un grupo de jóvenes dedicados a derrocar a un dictador. Entonces, le hablé a John y le dije: ahora sí quiero ser periodista. Al día siguiente de que llegué, a las 6 am, me llamaron del periódico The Guardian, de Londres, y me dice el editor: soy amigo de John, soy el editor de internacional, nos ha dicho que eres una gran reportera, ¿puedes hacer unas notas?”. Así empezó todo.

“No estudié nunca periodismo, yo bailé. Y, realmente durante muchos años, la reportería fue para mí un pretexto para ver el mundo, ver las cosas que me interesaban. No soñaba con ser reportera ni planeaba que eso fuera mi futuro ni mi presente, ni nada… Realmente no tenía ningún interés en la carrera. Y a punto de hacerme vieja caí en cuenta de que era reportera, para bien o para mal. Llevaba más de 10 años en ello, ¿qué otra cosa iba a hacer?”.

***

Aunque esté más cómoda escribiendo en inglés y sus editores y mentores siempre han estado de ese lado, Alma no se concibe sino es en América Latina. “Este es mi lugar, desde acá tiene sentido”, dice.

De hecho, después de cubrir Centroamérica durante largos años –primero en Nicaragua y luego en El Salvador; primero para The Guardian y luego para el Washington Post-, decidió tomarse un año sabático e irse a Europa con una beca.

“Recorrí fascinada sus calles y monumentos, comí bacalao con patatas y no arroz con frijoles, soñé con quedarme en una región sin alacranes, hambrunas ni gobernantes asesinos, y regresé a casa al año cumplido, convencida de que en Europa estaba todo hecho y en América Latina había todo por hacer”.

Así se hizo trotamundos y simultáneamente cronista. Nunca pudo estar encerrada en una Redacción, lo suyo fue y es la calle. Después de sus años en el Washington Post, le ofrecieron la corresponsalía de la revista Newsweek para Sudamérica. Viajaba semana por medio a algún país; fue cuando conoció Bolivia.

Son memorables sus crónicas sobre la revolución sandinista, y mucho más las que retratan las masacres de campesinos en El Salvador –como la de Mozote-, con el pretexto de combatir a la guerrilla del Frente de Liberación Farabundo Martí.

“Salí de El Salvador marcada por la necesidad de entender la violencia y la indiferencia de los ciudadanos ante ella, que parece ser nuestro sino como latinoamericanos”.

De ahí que, con sus textos, con su voz, Alma se ha vuelto un referente de la realidad latinoamericana para el resto del mundo. “La única diferencia entre mis colegas más talentosos, más profesionales y más capaces que yo en Centroamérica, es que yo tomé la decisión de quedarme y todos ellos se fueron a Moscú o a Tailandia o a Los Ángeles. Yo nunca quise ser reportera de guerra (eso no me interesa en lo más mínimo) ni corresponsal extranjera. Yo no quería ver el mundo desde afuera, ni escribir sobre un país si no era ni siquiera capaz de hablar el idioma. América Latina a mí me pertenece, sobre eso escribo”.

***

“El periodismo en América Latina ha sido tradicionalmente feudo de ricos y políticos, y no hay dueños de medios acostumbrados a hacer un periodismo objetivo y pagar bien por él. La culpa no es ni de los reporteros ni de los editores ni de los medios, sino de la gente que no está dispuesta a pagar por un buen periodismo”.

Publicar en medios como The Guardian, Washington Post, Newsweek, National Geographic y, luego, durante largos años en la mítica revista The New Yorker, la han convertido en una celebridad.

A ello se añade su relación con la crema y nata de los cronistas latinoamericanos y los premios que ha recibido; algunos de ellos, los más importantes del mundo, como el Premio Ortega y Gasset (2017) o el Premio Princesa de Asturias de Comunicación (2018).

Pero, nada de eso parece trastornarle el ánimo. Por el contrario, pareciera estar ansiosa por pasar desapercibida, por ser considerada simplemente una reportera más. Por ello encuentra tanto gusto en seguir viajando y gastando suelas de zapatos en busca de personajes, para charlar con ellos, hurgar en sus historias.

En su última visita a La Paz, se la pasó parando las orejas mientras sus colegas locales le contábamos detalles de los últimos hechos y nos complicábamos tratando de explicarle el escenario político. Ella nos escuchaba e iba tomando nota de quiénes serían sus personajes, que raramente eran las autoridades o los ministros, sino la gente de los márgenes, o la que tiene algún rasgo peculiar.

Así fue que sucumbió alguna vez ante la seducción de la imagen del líder aymara que presidía un país. En los años 90 se fue al Chapare persiguiendo Evo Morales, entonces líder cocalero, y luego en sucesivas visitas al país lo entrevistó para entender su Gobierno.

¿Con qué imagen te quedas de la Bolivia sin Evo?, le preguntamos. “Me da la impresión que lo que se avanzó en los últimos 15 o 20 años es difícil echar para atrás y más bien estoy muy impresionada con cómo ha surgido una verdadera cultura aymara, que no es lo mismo que ser un pueblo aymara: hay una arquitectura propia, una música propia, una presencia propia y eso me parece muy alentador”.

***

Así como rehúye a la vanidad de los premios y reconocimientos, se rehúsa a pensar en otros modos de hacer periodismo. “El periodismo que yo practiqué está desvaneciéndose poco a poco. Lo vengo pensando hace 10 años. Siento que las redes sociales no son un sustituto en lo más mínimo. Veo a las redes sociales como algo que trae enormes posibilidades, pero con un efecto global acumulativo más bien negro. Creo que han potenciado la rabia, la división, el pensamiento de masas, el instantaneismo… Al mismo tiempo me parece que los medios más imaginativos han aprendido a usar el Internet para hacer crónica, para narrar, para hacer buen periodismo”.

¿Hay vida para la crónica en este contexto?, es la pregunta que muchos le hacen en estos tiempos y Alma dice que la supervivencia de la crónica depende ahora de los medios extranjeros. “El Times en español tiene crónica original en español, aparte de traducir los artículos que ellos publican; también comisionan crónicas y editoriales originales. El País de España tiene una edición para Brasil y otra para América Latina y eso no lo hace ningún medio latinoamericano. El Washington Post está empezando a hacer lo mismo, y The Guardian tiene reporteros latinoamericanos. Es terrible que no sean medios latinoamericanos… El periodismo bueno es caro y son los medios grandes del mundo los únicos que lo pueden financiar”.

De hecho, después de haber pasado por los medios más importantes del mundo de habla inglesa, y haber publicado varios libros en inglés, que luego han sido traducidos al español, sigue publicando en el New York Review of Books, una revista de extensos reportajes que es lo que más le gusta escribir.

“El periodismo en América Latina ha sido tradicionalmente feudo de ricos y políticos, y no hay dueños de medios acostumbrados a hacer un periodismo objetivo y pagar bien por él. La culpa no es ni de los reporteros ni de los editores ni de los medios, sino de la gente que no está dispuesta a pagar por un buen periodismo”.

***

“Para mí, escribir es pensar, o pensar es escribir”, dice Alma. En consecuencia con ello, ha decidido explorar un tema para el que hace tiempo necesitaba una respuesta. ¿Será que soy feminista? es su última obra que acaba de salir a la venta. “Me pareció interesante preguntarme, ¿qué tan feminista soy?, ¿qué quiere decir ser feminista?, ¿cómo son las feministas? Y, al final de todo, ¿será que soy feminista?”, comenta.

El libro es un largo ensayo o un breve texto que es la crónica de su propio pensar. Pero, ¿cuál es ese pensar? Ella responde con un ejemplo. “A Margaret Atwood, la autora del libro Handmaid’s Tale, que ahora es una serie de televisión exitosísima, le preguntaron si ella se consideraba feminista, y ella dijo: a mí no me gusta decir que soy alguna cosa cuando no entiendo exactamente de qué se trata. Y eso me pasa a mí, ¿cuál es mi propia definición de feminismo?, y como las feministas viven peleándose entre sí, pues realmente es difícil saber, y eso básicamente lo que yo me lo pregunto y me respondo”.

La gran Alma Guillermoprieto mira con nostalgia La Paz. “No creo que pueda volver”, murmura.

La gran Alma Guillermoprieto mira con nostalgia La Paz. “No creo que pueda volver”, murmura.

A pesar de la falta de aire, se ha permitido pasear en teleférico, apreciar los cholets y el auge de la burguesía aymara en el mismo El Alto que hace 12 años era, para ella, la expresión de la pobreza y marginación.

No tiene, al igual que nosotros, un pronóstico claro sobre lo que vaya a suceder en Bolivia después de las elecciones venideras, “hay una especie de juego de la silla vacía en el que casi todos los candidatos están viendo cómo se acomodan”, sentencia.

Pero, como reportera que es, le interesa el momento, la descripción de los actores. Lo suyo es y seguirá siendo, mientras tenga fuerzas para recorrer el continente, contar las historias de esta parte del mundo que es la suya. “Básicamente he venido a tratar de entender”, dice al despedirse.