Un huésped de los hijos del Poopó, hombres y mujeres con capacidad para responder a su entorno frío, ventoso, salino. Siglos de adaptación que la modernidad en Bolivia no sólo ha desaprovechado, sino que ha ignorado. ¿La emigración obligada podría ser el réquiem para el pueblo chipaya?

Al principio, la gente vivía en una oscuridad total. Cuando el sol apareció por primera vez sobre la faz de la tierra, la mayoría de la gente murió abrasada por sus rayos. Sólo se salvaron los que pudieron esconderse en las aguas del lago Poopó. “Por eso somos gente del agua”.

Esta es la leyenda, conservada en la historia oral, que explica el origen del pueblo Chipaya. En el altiplano del departamento de Oruro, entre las aguas del río Lauca y el salar de Coipasa, Santa Ana de Chipaya es la principal comunidad del territorio Chipaya. Es probable que este pequeño pueblo haya estado habitado ininterrumpidamente durante más de mil años. Visité Santa Ana de Chipaya hace casi 20 años, en una época de dificultades económicas para la región debido a una grave sequía. La mayoría de los hombres chipayas se habían marchado a Chile, a sólo setenta kilómetros de distancia, para realizar trabajos itinerantes. Desafortunadamente, esta situación no ha mejorado y hoy los chipayas siguen su peregrinación a Chile en busca de empleo.

“No hay trabajo en nuestra propia tierra”, dice con resignación el jilakata de la comunidad. Es un hombre alto, de rasgos finos y aire digno, que viste la tradicional cawa, un poncho blanco exclusivo de los hombres chipaya, y lleva un cetro en la mano derecha, símbolo de su autoridad.

Me alojo con el Jilakata Emiliano y su familia durante mi visita a la comunidad. La mayoría de las casas que vi en ese entonces eran las tradicionales estructuras circulares de adobe llamadas walluchas, estructuras perfectamente adaptadas al inhóspito clima de esta región. Conocida como “la tierra de los vientos”, Santa Ana de Chipaya es azotada constantemente por los fuertes vendavales helados que nacen en las soledades del Salar de Coipasa. El diseño circular de las walluchas es único entre los pueblos andinos, su redondez aerodinámica desvía eficazmente los embates del viento y sus capas de barro y paja mantienen el calor en el interior. El techo de paja en forma de hongo se sujeta con una fuerte malla de cuerda llamada chipa que mantiene el techo intacto durante las tormentas de viento. Las walluchas son mucho mejores que las casas rectangulares contemporáneas de ladrillo con tejados de calamina que utilizan las demás comunidades aymaras de la región. Esos tejados “vuelan como mixtura” durante las tormentas, dice Emiliano.

También el viento

“La tierra de los vientos” es un nombre apropiado para esta región, y mi parka de plumas de ganso de alta tecnología no es suficiente para protegerme de las ráfagas gélidas y despiadadas. No tardo en empezar a tiritar. Filomena, la mujer de Emiliano, se ríe de mí. Parece no sentir el frío. Otro ejemplo de las innovaciones del pueblo chipaya y de su adaptación a un entorno hostil es su unku de lana marrón oscuro, con una capucha enorme que me recuerda a las parkas tradicionales de los esquimales. Estas capuchas son perfectas para protegerse del viento y el frío en el ártico canadiense. Los chipaya también son maestros en la fabricación de chipas. Más allá de su aplicación en los tejados de las walluchas, estas cuerdas y redes de malla se utilizan para pescar y hacer bolsas. La chipa es tan importante para esta cultura que puede haber influido en su nombre chipaya.

El diseño circular de las walluchas es único entre los pueblos andinos; su redondez aerodinámica desvía eficazmente los embates del viento y sus capas de barro y paja mantienen el calor en el interior.

Los phutukos, silos de barro de forma cónica, se asemejan a los modernos silos de acero y durante siglos han sido más eficaces para almacenar quinua y otros cereales que cualquier otro sistema de almacenamiento de los Andes. A pesar de sus continuas innovaciones, los chipayas luchan por conservar su lengua, llamada pukina, sus coloridas vestimentas, sus tradiciones religiosas y su arquitectura práctica frente a la incursión, no siempre positiva, del mundo moderno.

Filomena me pide que entre en su casa. La puerta es pequeña y tengo que agacharme para entrar. La wallucha tiene una sola habitación oscura con una pequeña ventana que ilumina tenuemente el interior. Lo primero que me llama la atención es una gran olla de cerámica ennegrecida que descansa sobre un brasero de barro en un rincón de la habitación. El calor del brasero se distribuye uniformemente por el espacio circular, manteniendo la temperatura interior sorprendentemente uniforme y cálida. La habitación es mucho más grande de lo que uno se imagina viendo la casa desde fuera. “He preparado falso conejo”, dice Filomena mientras se quita la capucha de su unku y descubre su pelo atado en múltiples y finas trenzas. “Son setenta”, declara orgullosa, ya que es el número acostumbrado de trenzas para una mujer casada.

Comida caliente

El plato “falso conejo” no contiene carne de conejo, sino carne de ternera condimentada con una salsa de cebolla y tomate, conocida comúnmente como ahogado. Servido con quinua, papas y perejil, el “falso conejo” está delicioso. Pregunto a Filomena por el nombre del plato y me explica que lo aprendió de su madre. Era un plato favorito cuando abundaba la carne de conejo en la tierra chipaya y sigue siendo popular en la zona de Cochabamba. Cuando se adapta a las llanuras andinas, el conejo se sustituye por carne de vaca. Estoy muy agradecido con Emiliano y Filomena por su hospitalidad y generosidad, sabiendo que esta comida se preparó específicamente para mi visita, ya que la carne de vaca sólo se consume en ocasiones especiales. El falso conejo me ha reconfortado y siento un calor hogareño en la walucha de Emiliano y Filomena. Afuera, el viento ruge con fuerza mientras lame con su lengua helada las paredes circulares de la wallucha.

Después de cenar, otras autoridades de la comunidad vienen a visitarnos. Todos nos sentamos en círculo en bancos bajos y rústicos construidos con madera de cactus, la única fuente de madera local en la región. El brasero se alimenta de arbustos de thola. La thola, un combustible muy utilizado en el altiplano tiene un olor característico parecido al pino y una llama verdusca. El olor me trae recuerdos de la infancia de las frías noches del solsticio de invierno cuando todos los vecinos del barrio prendían fogatas durante la noche de San Juan.

Los visitantes extienden un colorido aguayo en el suelo, en el centro de nuestro círculo. Sobre él se colocan cuidadosamente varios puñados de hojas de coca. Emiliano, como jilakata y anfitrión, invita a todos acullicar. Cada persona del círculo toma solemnemente unas cuantas hojas de coca y empieza a masticarlas, compartiendo en silencio una forma ancestral de comunión.

Hubo tiempos en los que el pescado del lago Poopó formaba parte de la dieta diaria de los chipayas. “Ya no”, dice Emiliano. “Ahora tenemos que ir a trabajar a Chile, donde nos tratan mal y echamos mucho de menos nuestra tierra”. Todos asienten con la cabeza.

Al cabo de unos minutos, se reanuda la conversación. Algunos de los hombres fuman cigarrillos de tabaco negro y Filomena sirve ponche, una bebida a base de leche caliente con una fuerte dosis de alcohol. La discusión se anima, centrándose en la reciente sequía y los caprichos del río Lauca, considerado por los chipayas un benévolo espíritu guardián. Los ancianos del grupo recuerdan tiempos mejores, cuando sus abuelos cazaban conejos, zorros y gatos salvajes utilizando boleadoras al estilo de los gauchos argentinos. Eran tiempos en los que el pescado del lago Poopó formaba parte de la dieta diaria de los chipayas. “Ya no”, dice Emiliano. “Ahora tenemos que ir a trabajar a Chile, donde nos tratan mal y echamos mucho de menos nuestra tierra”. Todos asienten con la cabeza.

Aguas que se secan

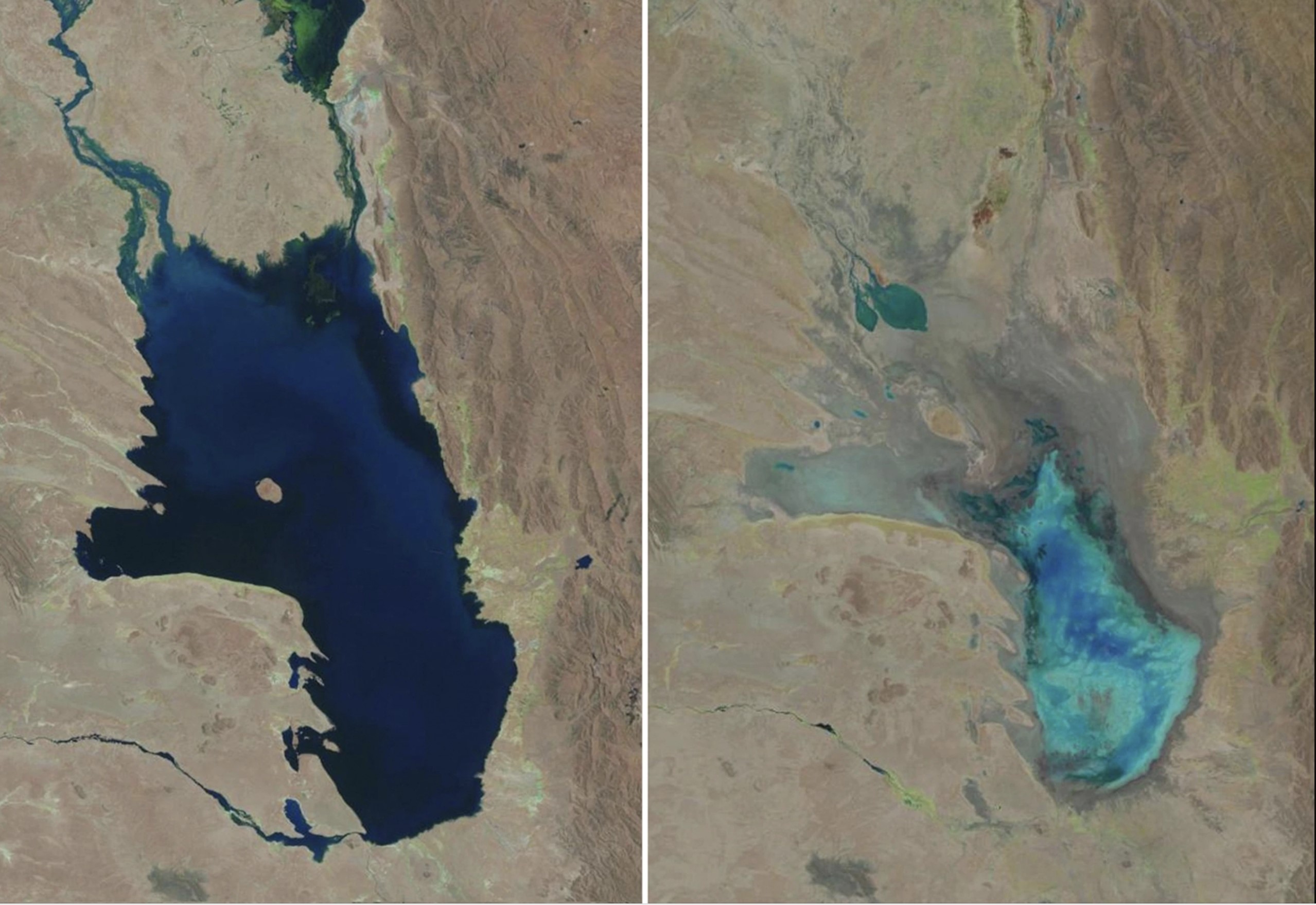

Cuando visité a los chipayas, el lago Poopó era navegable y, aunque la reserva de peces se había reducido considerablemente, la pesca seguía siendo una importante fuente de ingresos para la comunidad. En 2015, el lago que antaño cubría 1.000 kilómetros cuadrados se secó casi por completo. Esta catástrofe medioambiental fue el resultado de la disminución de los glaciares en los Andes debido al cambio climático y al desvío de los ríos afluentes para la minería y la agricultura. Se me oprime el corazón cuando veo las fotografías por satélite que muestran el fantasma del lago hermoso, registrado en mi memoria. Pienso en Emiliano, Filomena y todos los hospitalarios y amables chipayas, y me pregunto cómo les iría sin las aguas del Poopó, agua tan fundamental para su cultura y su sustento.

La conversación se prolonga hasta bien entrada la noche y siento que los miembros de la comunidad agradecen sinceramente mi visita. Cuando el último invitado se va a casa, Emiliano propone que salgamos a ver las estrellas. El viento ha estado aullando fuera como una bestia salvaje durante la mayor parte de la noche, pero para cuando salimos, ha terminado su asalto a la comunidad. El silencio sólo es interrumpido por los ocasionales ladridos melancólicos de un perro a lo lejos.

Las estrellas brillan y la Vía Láctea es una pincelada de plata centelleante. Emiliano me habla de las caravanas de llamas que cruzaban los Andes transportando a los centros urbanos la sal extraída de los salares de Coipasa y Uyuni.

Las estrellas brillan y la Vía Láctea es una pincelada de plata centelleante. Emiliano me habla de las caravanas de llamas que cruzaban los Andes transportando a los centros urbanos la sal extraída de los salares de Coipasa y Uyuni. Recuerda los tiempos de su infancia, cuando acompañaba a su abuelo en viajes nocturnos para evitar el sol sofocante del día. No se guiaban por las estrellas, sino por las manchas oscuras de la Vía Láctea. Por más que lo intento, no consigo distinguir las formas señaladas por Emiliano en la Vía Láctea. Algunos años más tarde, en una noche como ésta, en el Salar de Uyuni, esas formas míticas se revelarán mágicamente a mis ojos y a mi entendimiento.

Nos sentamos durante horas con la espalda apoyada en las cálidas y redondeadas paredes de la wallucha de Emiliano, hablando de la vida, de nuestras alegrías y penas, de sus luchas en Chile y de mis experiencias en Canadá. Aunque vivimos en mundos diferentes, nos une una conexión fraternal común. Para cuando estamos listos a volver a entrar a la wallucha, los primeros atisbos de luz en el horizonte anuncian tímidamente un nuevo día.