¿Se puede querer a un gato tanto como a un familiar? ¿Como a un hijo? Tal vez no se trate de comparar, sino de sentir las emociones que un ser vivo que maúlla, un gathijo, es capaz de provocar en el corazón humano.

Pertenezco a un grupo en Facebook llamado “Gatolicismo”; el nombre, por supuesto, responde al amor de los miembros por los gatos. Allí se comparten memes, fotos, alguna campaña de recolección de fondos para algún minino y los infaltables tips para criar a los antiguos dioses egipcios.

Y sí, digo criar, porque aunque muchas personas piensen que el término describe solamente los desvelos por los humanos, quienes tienen o han tenido compañía de cuatro patas saben lo que significa. Las 340.000 personas que pertenecen al grupo, saben que la palabra “gathijo” sí existe.

He escuchado a muchas madres decir que los gatos no son hijos y que las personas que piensan que lo son es porque no saben lo que es tener “hijos reales”. Pero, ¡oh, sí que lo son! Quien haya adoptado a un gato sabe que es exactamente como tener un hijo.

Pero, en fin, la discusión sobre la crianza la dejo para gente más experta, quizás para quien tenga hijos humanos y animales al mismo tiempo. Lo que puedo decir con profunda seguridad es que, al fin y al cabo, el amor maternal es tan amplio que abarca a niños y, por qué no, a animales.

En mi caso, mi gran amor maternal nació con Moscú un 10 de noviembre a las 20.00, cuando lo vi por primera vez: pequeño, chillón y con el pelaje alborotado. Adopté a Moscú gracias a una compañera de la universidad, quien días previos había llevado a un hermanito gatuno a la clase y me había comentado que todavía quedaba uno de la camada esperando ser adoptado. Nuestro encuentro fue casi surreal, digno de telenovela melodramática y la única prueba que tengo de que el amor a primera vista sí existe.

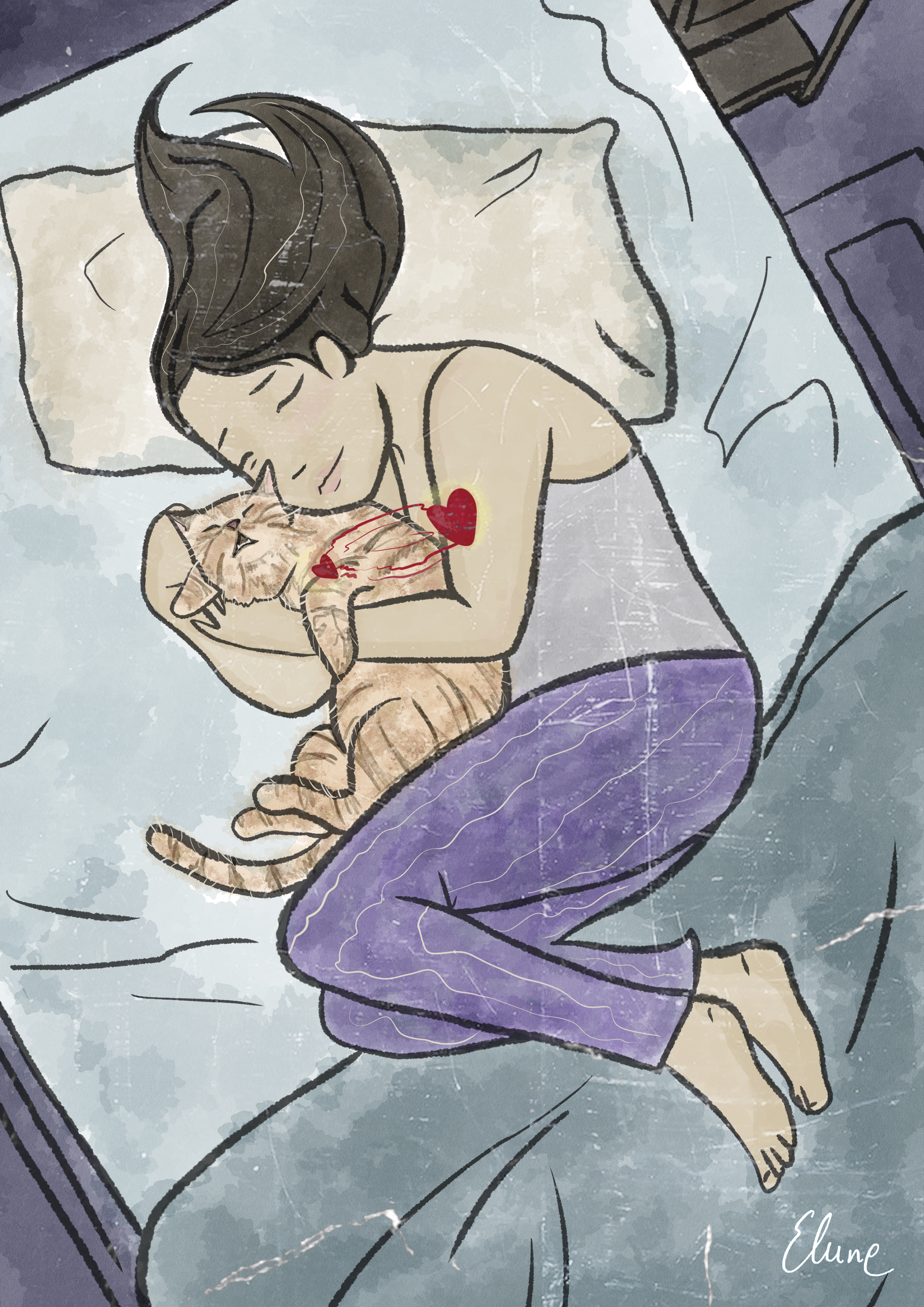

La muchacha que tenía a Moscú en resguardo temporal me dijo que lloraba mucho y que quizás iba a ser mucha carga, y que por ello me agradecía darle un hogar, aunque sea temporal. Unos segundos después levanté al pequeño llorón de la cajita en la que se encontraba, lo acerqué a mi pecho y dejó de llorar, aunque ahora la de las lágrimas era yo: sin motivo, sabiendo que a ese gato lo iba a cuidar como a nadie en el mundo. Envolví a Moscú en una larga bufanda roja y lo llevé a casa, dispuestos ambos a comenzar nuestra vida juntos.

Le di leche con una jeringa y le enseñé a usar su arenero sin demasiado éxito (siempre prefirió abonar el jardín de nuestro edificio) y fue mi compañero de días, noches, desvelos, alegrías y tristezas por diez cortos e inolvidables meses.

Cuando una se convierte en madre gatuna, asume para su vida una especie de “poder superior” que la tiene dominada por completo.

Moscú amaba salir a pasear cargado en la misma bufanda roja en la que llegó a casa, le gustaba el brócoli y el helado. Dormíamos abrazados cada noche sin falta y era a quien debía dar explicaciones si decidía salir con amigos y llegaba tarde. Porque es así: cuando una se convierte en madre gatuna, asume para su vida una especie de “poder superior” que la tiene dominada por completo. Se piensa: alquiler, luz, agua, comida del gato. Si no hay para la comida del gato, se trabaja el triple, porque, como cualquier madre, los hijos están primero y nada más importa. Así era con mi Moscú y espero que así sea con cada uno de los gatos en cada hogar, porque nada es comparable con la energía y el amor que estos seres peludos proveen. Uno es luz mientras tiene un gato, no hay días totalmente malos, no hay nada tan grave que un par de pelitos en la ropa no puedan solucionar. Un gato se roba tu corazón y no te lo devuelve nunca más.

Pero nuestra historia no tuvo un final feliz. El 1 de septiembre de 2020, a días de haber cumplido 10 meses y a las 3:46, Moscú cerró sus ojitos para siempre. Esa es una noche que nunca voy a olvidar. La noche anterior noté que había dejado de comer y que su respiración se hacía un poco pesada. Le di agua en una jeringa, le hablé y lo abracé mucho, mientras encontraba la manera de ir a un veterinario. En medio de la pandemia era difícil conseguir quien lo atienda. Esa fue la única noche que no durmió conmigo y prefirió quedarse en un rincón. Me aseguré de que estuviera cómodo y caliente y lo dejé. A la mañana siguiente conseguí una doctora que lo vio y me dijo que parecía estar resfriado, le puso una inyección: casi no se dejaba tocar, estaba con mucho dolor en el cuerpo en general, y su llanto me destrozó por completo; pero la inyección pareció funcionar y durmió tranquilo. Comió un poco al levantarse y se trepó a la cama para dormir junto a mí. Tomé una foto de nosotros juntos sin saber que sería la última. Me abrazó el cuello y también me dormí.

Desperté a la 1.15 y Moscú estaba aun junto a mí, pero ya no me abrazaba; estaba semidespierto y su respiración era pesada y ruidosa. Me vestí, lo envolví en la bufanda roja y quise salir corriendo a donde fuera. Desperté a mi mamá por teléfono y juntas intentamos sin éxito llamar a cuanto veterinario y clínica hubiera a disposición. Dimos con una doctora que me explicó que sus síntomas y actitudes correspondían con una especie de meningitis y que podría revisarlo a primera hora, pero no en ese momento. Salí del departamento. El portero del edificio me detuvo, me vio desesperada y llorando y atinó a decir: “Pero, señorita, estamos en pandemia, ¿dónde lo vas a llevar?”. El señor lo conocía bien. “El tigrecito”, lo llamaba cuando corría entre las flores que él regaba mientras Moscú se hacía mojar a propósito. Moscú le caía bien a todo el mundo. Sobre mi salida sin rumbo, sabía que el portero tenía razón y volví a casa.

Qué difícil es aceptar, a cualquier hora de cualquier día, que alguien se está yendo de este mundo. Esa intención de alargar los segundos, los minutos, de encapsular el tiempo. De llorar con todo el dolor de tu corazón, pero al mismo tiempo atesorar como puedes lo que queda ahí, en ese presente que es tan efímero e infinito al mismo tiempo.

Así fue nuestra última hora juntos. Lo puse en la cama, en su bufanda roja, cubierto con su mantita favorita, conmigo abrazándolo. Le agradecí por su vida, por su luz en la mía, porque en su sabiduría animal supo estar en el momento adecuado de mi vida, para no dejarme caer, para mostrarme que había más mundo que el que yo pensaba. Le agradecí por darme motivos para levantarme de cama cada día, porque ni en la mayor depresión puedes olvidarte de darle comida al gato. Es imposible. Y si ya estás fuera de la cama, encuentras fuerzas para seguir con tu día. Así de poderosos son. Le agradecí cada día juntos y le pedí que no se fuera, aunque sabía que eso era probablemente lo único que no podía hacer por mí. Lo abracé fuerte y a las 3:46 dejó de respirar, suavemente, entre mis brazos y escuchando Corazón delator, la canción que desde el día uno lo hacía dormir. Nunca supe si porque Cerati lo calmaba o lo aburría. Como gran fan, quiero creer que fue lo primero.

Lo enterré acompañada por dos amigos a los que agradezco en el alma su apoyo. Encontramos un lugar entre las plantas, como le gustaba, y con una linda vista. Su cuerpo está ahí, pero quiero creer que su alma, su ajayu, me ha seguido.

Qué difícil es aceptar, a cualquier hora de cualquier día, que alguien se está yendo de este mundo. Esa intención de alargar los segundos, los minutos, de encapsular el tiempo. De llorar con todo el dolor de tu corazón…

Todavía comparto sus fotos cada vez que se me aparecen en redes sociales, todavía recuerdo su cumpleaños y lo festejo; todavía es mi más claro ejemplo de amor puro y sincero.

He sufrido su partida. Lo he llorado muchas noches más. He guardado su ropa, sus mantitas, sus juguetes, pero luego, para comenzar una vida nueva en otro país, tuve que dejarlo todo; pero nunca a él, nunca su recuerdo. Moscú siempre va a ser mi primer hijo y como cualquier madre nunca podría olvidarlo.

No quise saber más de otros gatos, pensaba: “No era un mueble, no es que se pueda reemplazar”; pero luego cambié de idea al recordar cómo él había llegado a mí y en la cantidad de gatos que hay ahí afuera, esperando su oportunidad de sentir y dar ese particular amor. Caí de nuevo en los encantos gatunos y adopté a mis gemelos, Toulouse y Berlín, que después de un par de meses conmigo encontraron un mejor hogar con mi mamá, que estoy segura que los tiene en su lista de herederos por encima de sus hijas humanas. A veces, ser una buena madre supone saber que no eres la mejor opción para tus hijos.

Ahora que estoy lejos de casa, encontrando las piezas para llamar hogar a este nuevo sitio, a esta nueva realidad, mi amor por los gatos y por mi Moscú siempre están. Una nueva “gathija” me acompaña: Aodri. De hecho, ahora mismo, mientras escribo, ella está cerca. Entrecierra los ojos y se ha acomodado en el frío y duro escritorio. Sé que no se irá a la cama sin mí. Así son los hijos de cuatro patas. Por ella, dejo estas letras aquí.