Vicente Piazzolla nació en Mar del Plata, pero su papá no. El papá de Vicente nació en Italia, era marino. Su barco naufragó en la costa de una Italia que aún no se montaba en los ferrocarriles de las revoluciones industriales y naufragaba también. Eran los años ochenta, pero de mil ochocientos. En otro barco, que ya no era suyo, Vicente supo llegar hasta Mar del Plata, al sur de América Latina. Entre otras, tenía como aficiones tallar en madera y tocar el acordeón, dato que cabría recordar, porque su hijo iba a heredar esa habilidad con la madera y su nieto iba tener algo que ver con los instrumentos de fuelle.

Vicente nacería en 1893, en las orillas de un siglo XX en el que quien no lloraría no mamaría y en el que quien no afanaría sería un gil. Pero él no sería de esos, él tendría una bicicletería, negocio próximo a su gran pasión: las motos. Acá la cosa se pone interesante, porque las grandes historias se construyen a partir de infinitas casualidades, de datos aparentemente inconexos que iluminan la niebla del presente hasta hacerse destino. Cuando esto sucede, nos damos cuenta que muchas de las grandes historias tienen que ver con la música y todas ellas tienen que ver con el amor.

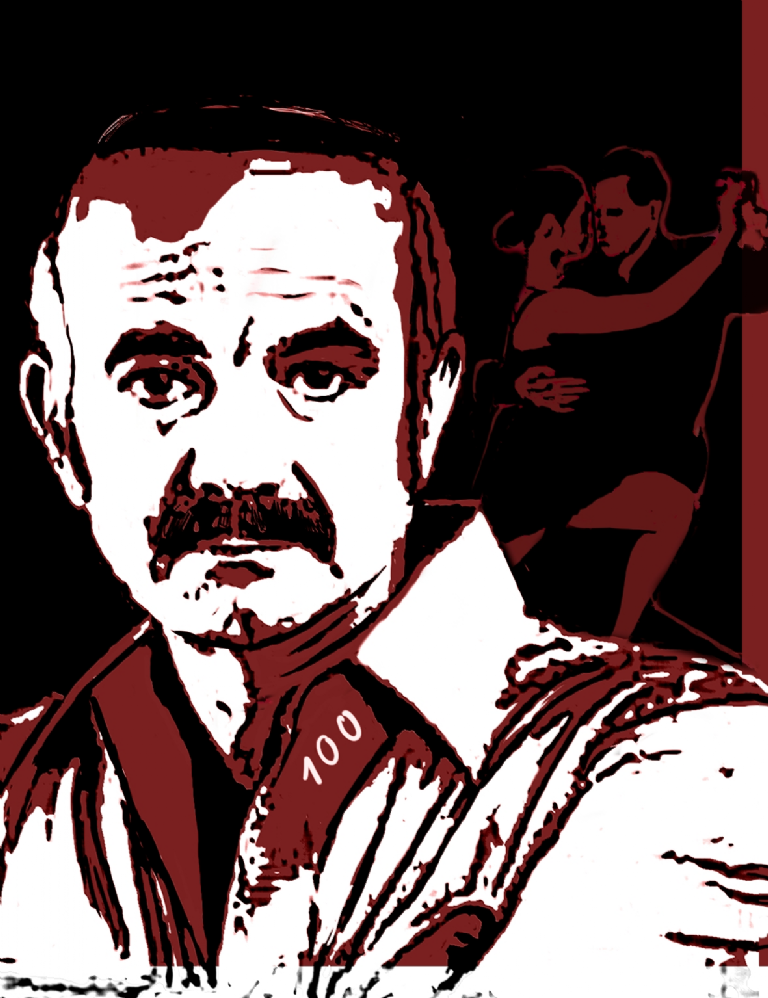

Como a Vicente le gustaban las motos, se la pasaba comprándolas y vendiéndolas. Le vendió una a Astor Bolognini, violonchelista de reconocida trayectoria. Los Bolognini eran una familia muy musical, por decir lo menos. Ennio, su hermano, llegó a ser considerado, nada menos que por el propio Pablo Casals, como el chelista más talentoso que escuchó en su vida. Su otro hermano, Remo, tocaba el violín. Así llegó a ser concertino en la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Chicago y en la Orquesta Sinfónica de la NBC, bajo la batuta de Arturo Toscanini. ¿La música lleva a la amistad o la amistad a la música? Quizás no haya respuesta, pero baste mencionar a algunos de los amigos de los Bolgnini para pensar en si las compañías definen destinos: Jascha Heifetz, Vladimir Horowitz, Maurice Ravel, Enrico Caruso, Giacomo Puccini, Arthur Rubenstein, Andrés Segovia y Vicente, claro. Y él amaba la música. Cuando no corría motos, se iba al Teatro Odeón. Allí vio y escuchó a quien sería su ídolo: Carlos Gardel.

Estas líneas pretenden ser un rompecabezas. Así que es importante reparar en los nombres del párrafo anterior. Porque la amistad propone laberintos; la vida, tarde o temprano, se transforma en un tango, y su clave —es importante insistir en esto— es el amor.

En 1921, Vicente tuvo un hijo. Hace cien años. Era, según dicen, “bueno como un pedazo de pan y nunca lloraba, pero dormía poco”. Un defecto en su pierna derecha obligó a que fuera sometido desde bebé a severas intervenciones quirúrgicas, que entre otros resultados determinaron que quedaría con una pierna más corta que la otra y que la esposa de Vicente no se atrevería a tener más hijos. Él, en cambio, se rebelaría ante cualquier limitación que este evento tratase de imponer. Se propuso que su hijo haría todo aquello que le prohibiesen hacer. Si le prohibían nadar, Vicente lo mandaría a nadar. Si le impedían correr, Vicente lo mandaría a correr.

Una máxima de Kundera reza: la vida está en otra parte. Vicente también lo creía y se marchó, junto a su familia, a Nueva York. Le habían contado que allí se vivía bien. Corría el año 1925.

Allí se hizo de varios oficios. Escondía whisky en el sidecar de su moto y lo contrabandeaba hasta Nueva Jersey, en plena vigencia de la ley seca. Aprendió también el arte de la peluquería, mientras el comercio ilícito de alcohol pavimentaba la consolidación de las cinco familias de la mafia italiana en Nueva York. De hecho, el establecimiento en el que Vicente trabajaba pertenecía a un inmigrante siciliano llamado Nicola Scabuttiello, quien desde su pequeño imperio coqueteaba con las ligas mayores de la cosa nostra. Además de peluquero, Vicente se hizo su hombre de confianza. Cualquier cosa para sacar adelante a su familia. Pero la vida, de por sí violenta de Nueva York, tenía sus demandas y estas se metían en la casa de Vicente. Así, enseñó a su hijo a boxear para defenderse y cuando cumplió ocho años, le regaló un par de guantes de box. Compró también un cuaderno para anotar sus progresos y mientras anotaba cosas como: “Mi hijo va a llegar lejos. Vale mucho. Sé que cuando se propone una cosa, la hace y bien”; su hijo empezaba a ganarse fama de ágil con los puños. Bajo el mote de Lefty fue echado de dos colegios por peleador. Como el propio hijo bien diría más tarde: “Nueva York me hizo hombre. Recibía golpes y los devolvía”. Eso se notaría más tarde en su temperamento y, muy especialmente, en su oficio.

Bajo el mote de Lefty fue echado de dos colegios por peleador. Como el propio hijo bien diría más tarde: “Nueva York me hizo hombre. Recibía golpes y los devolvía”.

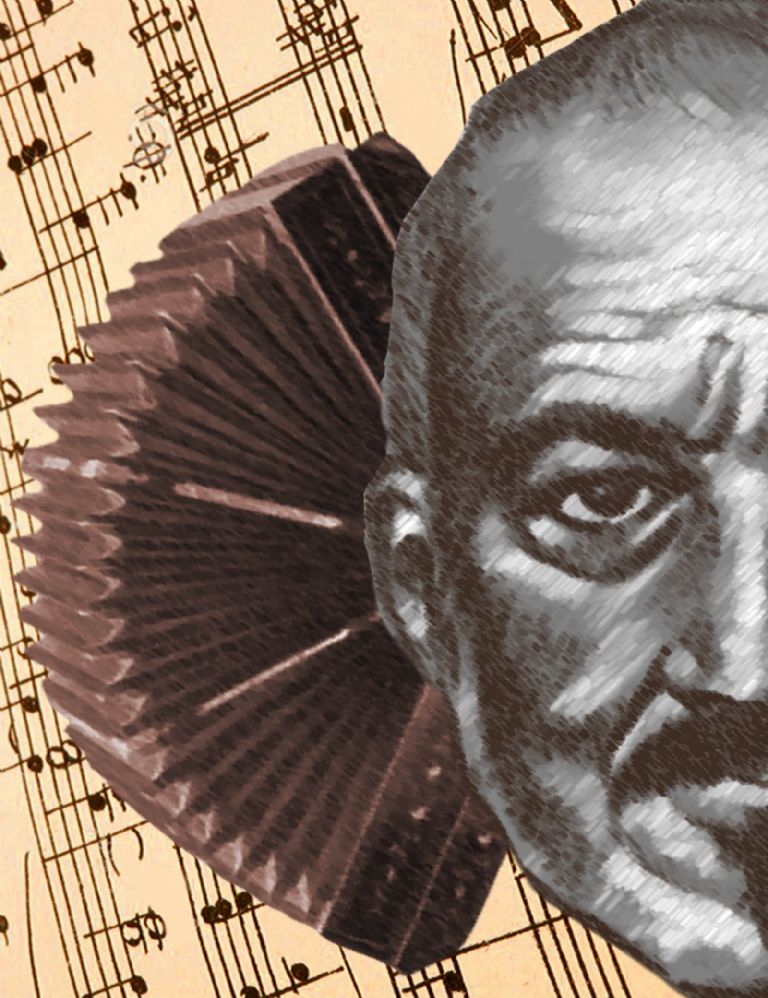

Al mismo tiempo, Vicente, igual que su propio padre, aprendió a defenderse con el acordeón y la guitarra; a tal punto que solía tocar en los festivales de la comunidad italiana en la ciudad. Una tarde, paseando por Manhattan, en una tienda de artículos de segunda mano encontró un bandoneón. Pagó los dieciocho dólares que por él pedían y se lo regaló a su hijo. Vicente llegaba cada noche a casa y su ritual nocturno le exigía inmediatamente poner un disco en el fonógrafo; habitualmente Julio De Caro o Gardel. Con frecuencia la emoción le ganaba la pulseta a la vergüenza torera, más de un furioso pétalo de sal asomaba en su mirada. Seguramente era a causa del bandoneón. Vicente se había propuesto presentarle el tango a su hijo; esa cosa de padres, de querer a los hijos a través del propio reflejo. “Por darle el gusto a mi viejo, yo traté torpemente de aprender. Y era espantosamente malo”, diría muchos años después el hijo de Vicente.

El 29 llegó con su Gran Depresión. Vicente regresó a Mar del Plata y puso la primera peluquería con máquinas eléctricas y secadores para pelo, todo muy moderno. Pero la mano venía mal barajada en el mundo entero. Tuvo incluso que vender su moto. Acorralado y con el bienestar de su familia en la cabeza, debió regresar una vez más a Nueva York. Es difícil precisar cuán importante fue este regreso para la familia de Vicente y para la música del siglo XX. Quizás, cuando se trata de hacer las cosas bien, estas terminan resultando bien, aunque no se note y sea obra del azar.

Y en ocasiones la suerte tiene un nombre polaco: Sommerkovsky. Así se llamaba quien sería el cómplice de su hijo. Con él se disfrazarían de adultos, enfundados en largos abrigos y discretos sombreros, e irían hasta Harlem a escuchar a Cab Calloway y Duke Ellington. Se enamorarían del jazz. Tanto así que él y su amigo tratarían de robar una armónica. La policía los descubriría. Su escape, ya camino a la comisaría, incluiría silbidos de distracción y brincos a camiones en contramano. Vicente, ajeno a esta historia pero atento a su hijo, le conseguiría una armónica. Pronto se enteraría que su hijo y amigos se paseaban por las calles en las que trabajaban los lustrabotas, bailando tap al ritmo de la flamante armónica y pasando luego el sombrero. Vicente recurriría al cinturón, su hijo no podía estar pidiendo monedas en la calle.

El hijo de Vicente estaba ya enamorado del jazz, lo sabemos. Su padre era indulgente con sus romances sin dejar de insistir con el tango y el bandoneón. Pero un nuevo amor estaba por llegar. Vicente encontró un nuevo maestro de música: Béla Wilda, un pianista húngaro que había sido alumno de Sergei Rachmaninoff. Wilda no conocía el bandoneón, pero arreglaba las partituras de piano para que el hijo de Vicente pudiera ejecutarlas en su fuelle. Pese a ello, lo que realmente obsesionaba al hijo de Vicente era escuchar los ejercicios de piano de su maestro. Una música nueva, una iniciación y como todo buen amor: una obsesión. “Me enamoré de Bach, me puse loco”, confesó su hijo después. Hipnotizado por las estructuras y polifonías de esta música, aprendió al fin a leer música para poder decodificarla. No sé si la vida antes era más corta o si en ella cabía más, pero todo esto sucedía en la vida de un niño de trece años.

Para que vaya quedando más en claro que la vida no es sino una suma de accidentes milagrosos, el 18 de diciembre de 1933 llegaría a Nueva York el célebre, el mago: Carlos Gardel. Vicente lo idolatraba. Presa de su fanatismo, talló una figura de madera en la que un gaucho tocaba guitarra, le grabó una leyenda y le ordenó a su hijo llevarla al sitio en el que el ídolo se alojaba. Una vez allí, el hijo de Vicente se acercó a un hombre y le preguntó en inglés por Gardel. El hombre respondió en español, era Alberto Castellano, acompañante de Gardel y Alfredo Le Pera en su paso por Nueva York. Alberto había extraviado la llave del departamento en el que los tres se alojaban y le pidió al chico que se cuele por una ventana. Así lo hizo, siguiendo las instrucciones de Castellano: “Gardel es el de la pijama azul con pintitas blancas”. Se topó primero a Le Pera, pero el encuentro no le hizo mayor gracia al gran letrista del tango. Gardel en cambio, lo tomó mejor. Agradeció el regalo de Vicente y lo cambió por un desayuno y dos fotos autografiadas, una de ellas dedicada a Vicente, quien la iba a atesorar hasta el día de su muerte. La suya, no la de Gardel, quien moriría poco más de un año después de este encuentro, en un accidente aéreo en Medellín. El hijo de Vicente pudo haber estado en aquel avión, ya que el propio Gardel le pidió que lo acompañase como su asistente personal. Vicente se negó rotundamente, podría idolatrar al Zorzal, pero su hijo era su hijo, y para él quería otra cosa. Vicente no sintió alivio por el que pudo ser el destino de su hijo, lloró a su ídolo. No en vano Vicente amaba la música y no en vano el tango se ha metido una vez más en nuestra historia. Vicente, en su momento, insistió a su hijo para que le mostrara a Gardel sus habilidades con el bandoneón. El hijo así lo hizo, tocó para el astro y su veredicto fue: “Mirá pibe, el fuelle lo tocás fenómeno, pero el tango lo tocás como un gallego”.

Una vez allí, el hijo de Vicente se acercó a un hombre y le preguntó en inglés por Gardel. El hombre respondió en español, era Alberto Castellano, acompañante de Gardel y Alfredo Le Pera en su paso por Nueva York.

En 1937 Vicente había establecido a su familia en los Estados Unidos dignamente, pero Ítaca siempre asoma. Era hora de regresar a Mar del Plata. La familia entera llegó en buque a Buenos Aires y Vicente y su hijo se fueron hasta la costa en moto. Ya en casa, abrió un bar y una bicicletería. El bar se llamaría Nueva York, la bicicletería llevaría su apellido y estaría cargada de destino. El hijo de Vicente tenía que jugar nuevamente de argentino, aunque hablaba mejor inglés que español. El tango había tomado por asalto las radios argentinas, su época dorada había empezado. Vicente le ponía a su hijo discos de Pedro Maffia, procurando reavivar su interés en el bandoneón, pero el hijo contaba: “Tenía en mi cabeza a Bach, a Schumann y a Mozart, y muy poco tango”. Mas la sangre, siempre asoma.

La historia que sigue es por demás conocida. El hijo de Vicente pasaba horas pegado a la radio, la escuela evolucionista del tango empezaba a sonar, y ese tango sí se le hacía atractivo. Cuando no escuchaba tangos en la radio, cuando no estudiaba partituras de Gershwin o Stravinski, cuando no escuchaba a Gillespie, tocaba el piano y el bandoneón. Ni bien cumplió 18 años se fue a Buenos Aires a probarse como músico. Vicente le dio cincuenta dólares conminándolo: ¡Cuando te lo hayas gastado todo, te volvés! Pero no iba a volver.

Tocó hasta llegar a ser el primer bandoneón de la orquesta de Pichuco. Vicente se asustó, la noche, ese ambiente. Se subió a su moto y se fue hasta la casa del mismo Pichuco. Cenaron juntos y Vicente le imploró: “Usted es mucho más grande que mi hijo. Cuídemelo, por favor”. Tiempo después su hijo conocería a una joven pintora, la cortejaría y pediría su mano en matrimonio. En una carta que el hijo le escribiría a su novia desde Montevideo se resumen sus pasiones: “Estoy locamente enamorado de vos, y todo el mundo lo sabe. Dios mío, es lo único en lo que pienso, en ti y en la música, que son las cosas que más quiero, y mis padres también”. Vicente, que lo que más quería en el mundo era a su hijo, al enterarse del compromiso recorrió en moto nuevamente la ruta hasta Buenos Aires para conocer a la prometida: amor a primera vista. El hijo se casó e hizo abuelo a Vicente. Diana y Daniel serían sus nietos. Vicente le regaló al flamante hogar de su hijo mil pesos para muebles, y como manda la tradición italiana sus nietos lo llamarían Nonino. Vicente atestiguó cómo su hijo empezó a escuchar y a escribir tango de una nueva manera. Pocos lo apreciaron. El mundo del tango impuso su fallo: ¡Eso no es tango! Pero Vicente le había dejado en claro algo: debía hacer aquello que le prohibiesen hacer.

Cada año, el último día de clases, imponía un traslado inmediato a Mar del Plata. Vicente iba a buscar a sus nietos en su Citroën negro del 47. Su hijo con su esposa se les unirían después. Vicente había expandido su corazón, no sólo mimaba a sus nietos con locura, quienes gozaban de un montón de delicias durante su vacación, disfrutaban de sus propias bicicletas, pizza por las noches en lo de Pepino, helados a discreción en el Lombardero; Dedé, la esposa de su hijo, también se había robado su corazón. “Me quedo con vos”, le dijo Vicente en una ocasión, ante la hipotética situación de que le dieran a elegir entre los dos.

El hijo de Vicente se probó como compositor clásico por elección y como arreglista y compositor de bandas sonoras por necesidad. Decidió irse a París a continuar sus estudios. Dejó a los chicos con su abuelo y se fue a estudiar con Nadia Boulanger, discípula de Fauré y condiscípula de Ravel, amiga íntima de Leonard Bernstein e Ígor Stravinsky, y mentora de Burt Bacharach y Quincy Jones, entre varios.

Una vez en casa se impuso la tarea de renovar la música en su país, dispuesto a provocar un “escándalo nacional” armado de su octeto como si fueran “ocho tanques de guerra”. Pero nadie es profeta en su tierra. Tuvo que seguir los pasos de su padre y marcharse a probar suerte a Nueva York. Allí alquiló un departamento para toda la familia y se agenció un piano vertical sobre el que colocó una fotografía de Vicente, quien le enviaba dinero para ayudarlo a establecerse. La consagración reculaba, pero su música iba contaminando el organismo universal como un virus silencioso. Ya en 1959 conoció a quien sería uno de los más célebres bailarines de tango, Juan Carlos Copes y a su pareja María Nieves. Copes, admirador de su trabajo, le propuso una colaboración y se fueron juntos de gira.

La noche del 13 de octubre de 1959, cuentan Copes y Nieves, por vez primera durante la gira, Astor, el hijo de Vicente, los tomó de las manos cuando salían al escenario para el saludo final. Jamás olvidarían la fuerza con la que Astor se había aferrado a ellas. Estaban en Puerto Rico, a miles de kilómetros de Mar Del Plata, donde no podría pronunciar un adiós que habría sido igual de imposible de haber estado juntos en una misma habitación, a medio metro de distancia. Vicente Piazzolla , el “Nonino”, había muerto ese mediodía en casa, de forma repentina y serena. Su esposa le leía una carta. Cuando alzó la vista, Vicente ya no respiraba. Se había caído de una bicicleta y el accidente le había provocado una herida en la pierna; allí había empezado una muerte innecesariamente prematura. Astor lucía triste pero entero. Ya en Nueva York, incapaz de esquivar a su infancia, a su adolescencia, a la foto arriba del piano, supo que hay distancias que seguramente nunca nos perdonaremos. Todos tenemos un centímetro, un metro infinito pendiente. Y no hay como franquearlo… ¿o sí?

El nieto de Vicente, Daniel, resumió así el momento que le regaló al arte del siglo XX uno de sus eventos estelares; aquel momento que seguramente Astor habría cambiado, sin dudar, por cinco minutos con su viejo, por uno de sus abrazos, por un helado con él en el Lombardero o una pizza en lo de Pepino, por una carrera en moto, por agradecerle por su primer bandoneón, por poder, al menos, despedirse: “Papá nos pidió que lo dejáramos solo. Nos metimos en la cocina. Primero hubo un silencio absoluto. Al rato oímos que tocaba el bandoneón. Era una melodía triste, terriblemente triste. Estaba componiendo Adiós Nonino”.

“Papá nos pidió que lo dejáramos solo. Nos metimos en la cocina. Primero hubo un silencio absoluto. Al rato oímos que tocaba el bandoneón. Era una melodía triste, terriblemente triste. Estaba componiendo Adiós Nonino”.

Esta historia sigue, pero quisiera detenerla acá. Por mis propias razones he escuchado esta pieza con obstinación desde el segundo día de este año. Cientos de veces en decenas de interpretaciones, procurando entender a Piazzolla como lo hacía mi más querido maestro de música. El motivo de la obra, creo haberlo escuchado por primera vez, cuando este maestro al que les refiero, llevó a casa una copia de Maquillaje de Adriana Varela. En aquel disco hay una versión perfecta de Balada para un loco, cantada a dúo por La Gata y El Polaco. Al final, cuando ese tango se transforma nuevamente en un vals, y todo es loca vos y loco yo, el bandoneón se confunde con un violín que de a poco empieza una plegaria a Nonino. Mi ignorancia me hacía creer que así se resolvía ese tango, mientras Varela aludía a la despedida de la melodía con voz conmovedora: “Gracias Polaco, por dejarnos volar con vos… gracias”. Goyeneche había muerto poco antes de que saliera el disco. Yo, al escucharla, no podía evitar llorar. No soy de llorar yo. Lo que no sabía aún era que esas lágrimas pertenecían al futuro.

En una ocasión fuimos a escuchar a una orquesta de tango, él, mi madre y su madre. Durante el concierto le pidió al bandoneonista Adiós Nonino. El músico con elegancia le respondió algo así como “yo me animo con tangos simplemente, con tangazos del maestro aún no”. Esa pieza y Piazzolla nos sobrevolaron siempre. Sonaba en el disco con el cual despedimos a su madre. Lo escuchamos siempre, pero me faltaba entenderlo. En uno de los tantos videos que puse en youtube en estos días, cuando ya mi alma había decodificado algo de esta música tierna y salvaje a la vez, leí un comentario que resumió el dilema. Parafraseo, porque no lo encuentro: tuvo que morir mi viejo para que pueda yo entender…

Por eso esta historia trata de Vicente. No pretende explicar la obra ni su génesis. Tampoco los inicios de la carrera de Piazzolla, Astor. Se trata de Vicente, un padre, porque algunas historias se construyen desde antes, en algún sitio del árbol genealógico de los protagonistas “oficiales”. Se trata de la amistad y de cómo ésta contamina la grandeza de la vida. Se trata de la música en su versión más íntima y casera. Se trata de despedidas imposibles. Una apología de lo poco casual que es la casualidad. Yo les voy a hacer la confidencia de que mi más querido maestro de música tocaba el acordeón; incluso cuando no podía colgárselo encima, sus dedos tecleaban en el aire. Mi más querido maestro de música profesaba la religión de la amistad por casi sobre todas las cosas y le aconsejaba esa fe a quienes quería. Mi más querido maestro de música era padre de tres hombres. Mi más querido maestro de música estaba loco por ella e idolatraba al hijo de Vicente.

Yo, que apenas sé de música, pero que realmente quería mucho a mi maestro, lo quiero; me parece que de a poco voy entendiendo. Quizás nadie haya llegado hasta esta línea, quizás esa era la idea. Porque a veces se escribe para nadie y eso es más importante que cualquier otra cosa. Porque quien más quisiera que lea estas líneas, no puede ya hacerlo… ¿o sí? Por mientras, desde un sitio en el que nunca cabrá una despedida, voy a permitirme anotar: Gracias tío, por dejarnos volar con vos. Gracias.

Hizo correr el rumor de su propia muerte para nacer a una nueva vida. Ahora regenta un próspero negocio familiar. Pero, cuando siente que alguno de sus seres queridos está en riesgo, el Pitus sale de su tumba para exigir respeto a su memoria.

El Pitus está muerto. El Pitus se enamoró, tuvo tres hijas, una esposa y una familia que mantener, que proteger. El Pitus se olvidó del pasado, del dolor y de la pobreza, esa que urge el alimento a la boca, esa que obliga a canjear la niñez. El Pitus inició una vida ordinaria, de trabajador furtivo. Ahora regenta un local, una óptica. Vende lentes, gafas y otros artículos que prometen mejorar la visión. Lleva a sus niñas a la escuela y se apura en retornar a la tienda, no sea que un cliente se desanime de esperar afuera. Ahora esas son sus preocupaciones.

No siempre fue así. Antes, cuando su única forma de vida era la violencia, su cuerpo le pertenecía a otra actividad, a un vicio que jamás mantuvo en secreto para nadie: era el líder de una pandilla. Su ciudad, El Alto, lo vio arremeter contra las paredes, contra las personas; sobrevivir a partir de ellas, de su dolor.

Ahí se hizo eterno. O al menos eso es lo que dice.

Antes, cuando su única forma de vida era la violencia, su cuerpo le pertenecía a otra actividad, a un vicio que jamás mantuvo en secreto para nadie: era el líder de una pandilla.

Si por el Pitus fuera, dejaría sus recuerdos atrás, en el depósito, y los guardaría en un cajón oscuro, sellado. El polvo y las ratas se encargarían de avejentar esas memorias. Pero no las llevaría al basurero, eso nunca. En el fondo, muy adentro, son su orgullo, son parte gloriosa de la vida que supo manejar, liderar.

Nació en El Alto en una fecha que prefiere no contar, pero dice que vio a Bolivia llegar al Mundial del 94, aunque no alcanzó a disfrutar de la Copa América del 63.

Fue bautizado como Luis.

Freddy le pregunta que a cuánto cuestan unas gafas oscuras, con degradé. Se las prueba y ve su reflejo en uno de los espejos empotrados en las paredes del local.

Me queda bien, comenta Freddy. Luego ríe.

El Pitus le da un precio que no alcanzo a escuchar por el chillido de la bocina de una volqueta que pasa afuera.

−Muy caro, hermano. Cuando consiga dinero te compro.

Freddy me trajo acá, a la óptica del Pitus. Es periodista. Se conocieron en la escuela, cuando aprendían juntos a contar los números, a balbucear el lenguaje. La amistad les perdura hasta ahora, con más de 30 años en las espaldas.

Con la mano, el Pitus nos hace la seña de que esperemos: tiene el celular pegado en el oído. Hace unos segundos, una canción de cumbia rebotó en el bolsillo de su pantalón jean.

Poco después, cuando iniciamos la charla, me dice:

−Un día te das cuenta que tienes que sentar cabeza, que no puedes vivir así para siempre. Que tienes que dejar lo que estabas haciendo hasta entonces para avanzar, para crecer. Aunque, en el fondo, eso nunca se deja del todo.

El local es mediano. Hay un letrero (una cartulina naranja con letras negras) pegado en la puerta: “Hoy, solo por hoy, 2 X 1”. Adentro hay lentes, gafas y otros artículos similares. Una óptica común.

−Aquí en El Alto la cosa era muy jodida. Ahora sigue, pero más en los márgenes, ya no tanto por acá, por el centro. Hasta donde sé, ahora se reúnen más en sus barrios; a veces, los más avezados vienen a cazar hasta acá en las madrugadas.

El Pitus tiene los intersticios de los dedos cicatrizados de cortes, tajos. No es muy difícil darse cuenta de las armas utilizadas para dejar esas marcas.

Pero son las más leves. En la parte delantera izquierda de su cabeza, encima de su frente, su piel parece un pedazo de tierra inundado por la lava de un volcán. Un cráter. No hay cabellos. Cubre ese espacio derruido de su cuerpo con una gorra azul con detalles negros.

−Tiene dos marcas más en la espalda, bien jodidas. Casi lo matan. Por lo menos cinco veces te has salvado de la muerte, ¿no? –le dice Freddy, que le relata aquel detalle al Pitus con la naturalidad de quien evoca un partido de fútbol o de quien recuerda un amor que no fue.

Tiene dos marcas más en la espalda, bien jodidas. Casi lo matan. Por lo menos cinco veces te has salvado de la muerte, ¿no?

−Y la de la pierna más, mi primer tajo. Un cuate en la calle, en una avenida de la Ceja, me la sacó. Yo estaba borracho y de la nada se apareció y me gritó “¡Hey, Pitus!”; me di la vuelta, vino, me metió un cuchillo en la pierna derecha y jaló. No lo pude agarrar, se hizo bola. Mi pantalón lo dejó hecho mierda, toda mi pierna sangrando. Era de noche. Así y todo me fui a mi casa. –Ríe, se lleva la mano a la boca como para tapar sus dientes chuecos y filosos, como los de un tiburón, y los dos que le faltan (un incisivo y un canino), que son un hueco oscuro y profundo–. Unos amigos me dijeron: “Pitus, te vas a desangrar, vamos al hospital”. Les respondí: “Nada, mierda, ¡soy el Pitus!”. Como estaba muy ebrio no sentía el dolor, solo poquito. Cuando llegué a mi casa me puse alcohol, y cicatrizó nomás con el tiempo.

Afuera las personas caminan, la mayoría muy abrigadas a pesar del sol de la tarde. El frío es el clima permanente, incluso cuando el sol brilla con todo su esplendor; entonces ataca con toda su furia y quema nucas, mejillas y brazos como papeles al fuego. Adolescentes, cholas, mujeres jóvenes con más de un hijo, minibuses que van de Ciudad Satélite a la Ceja. Vidas que transcurren, que se ven las caras.

−Las de mi espalda me las hicieron en el colegio. Afuera, en las salidas. No dentro, aunque éramos capaces. No nos matábamos ahí, en pleno curso o patio, por nuestros padres. Para que ellos no nos mataran luego de ser expulsados del cole. La cosa era en la calle, pero con uniforme y todo. Yo tenía mis broncas desde changuito. Una de esas tardes escuché: “¡Pituuuuus!”, y di un paso justito hacia adelante, un salto. Esquivé el cuchillo como una patada. No del todo, me dejó dos marcas largas, como de alcancía gorda. –Vuelve a reír, cada vez que lo hace se tapa parte de la boca, saca un poco la lengua y sus ojos, ya achinados, se hacen más delgados, casi imperceptibles–. Las dos veces igualito. Querían dejarme sin un pulmón. Pero era el Pitus, a mí nadie me mataba.

–¿Y cuántos años tenías cuando pasó todo aquello?

–Trece. Todo duró hasta eso de mis dieciocho. Yo no soy el único. Hay unos que comienzan más temprano. Yo los veía, venían a pedirme ayuda. A veces les daba bola y otras los mandaba a la mierda. Unos mocositos que ya atracaban y hacían de descuidistas. Tendrían unos once años. Con todo, yo empecé un poco más tarde que ellos.

Luis empezó a trabajar a los doce años. Quizá menos, dice. Vendía cuadernos, lápices y dulces en la Ceja. Caminaba y ofrecía. Así todas las mañanas antes del colegio. Así conoció el mundo, la brutalidad de la selva de basura, puestos de venta, minibuses atascados en las avenidas delgadas, los k’olitos que amanecían en las calles, los amores vespertinos entre hombres en los parques abandonados y, por supuesto, la violencia justificada por la supervivencia: atracos y robos.

Luis empezó a trabajar a los doce años. Así conoció el mundo, la brutalidad de la selva de basura, y, por supuesto, la violencia justificada por la supervivencia: atracos y robos.

−Con todo, la cosa ya no es como antes. Ahora las pandillas se reúnen por WhatsApp y esas huevadas. –Ríe, con los mismos gestos, con la misma deformación del rostro–. Antes la cosa era directo en las plazas o en los lugares que coordinábamos.

El Pitus cuenta que solo recurre a su pasado cuando sus seres queridos se ven en peligro:

−Ahí nomás saco mi “chapa”, cuando me quieren joder o hacer algo a mí o a mi familia en la calle. Sucede alguna que otra vez: salto y les digo a los que nos joden: ¿Sabes quién soy yo? ¡Soy el Pitus! Ahí nomás se disculpan y se hacen bola. Otros se mean ese rato o se ponen pálidos; los más drogados, los más k’olados, “¿Qué vos no estabas muerto?”, me dicen. Y no, estoy vivo. Solo que muchos no saben. La mayoría piensa que he muerto. Esa vida no me conviene, la dejé atrás. Aunque –repite una vez más, como recordándose siempre ese mandato– esa vida no se deja del todo, te persigue. Pero de momento estoy bien. Como un fantasma. Una leyenda.

Buena gente es el Pitus, dice Freddy. Antes era muy jodido, de los más temidos de El Alto. Ahora se ha calmado. Se enamoró y isto, chau cuate. Y rápido ha sido papá, eso más. Le costó, pero logró salirse de esa vida de mierda. Tiene tres hijas. Harto quería un varoncito, pero nada, intentó e intentó. Ni modo, al menos ya no tiene a nadie para heredar el “negocio” (ríe sin malicia).

Llegamos a Villa Dolores, la zona contigua a la Ceja, el centro alteño. Son cuadras comerciales en las que los habitantes de la ciudad más joven de Bolivia generan los recursos necesarios para su subsistencia: venden alimentos, ropa y otros insumos.

−Antes esta zona era igual bien ruda. ¿Ves? Hay varios locales y discotecas. Aquí, en plena calle, luego de que alguna trifulca sucediera dentro de las fiestas, salían y se daban con todo, uno contra uno o grupo contra grupo. Dejaban las aceras manchadas de sangre. Ahora creo que está más relajada la cosa. Aunque ya no vengo tanto como antes y no te puedo asegurar qué tal va.

Freddy señala varias puertas de madera con anuncios arriba de ellas. Letreros coloridos con nombres variopintos. En uno que otro ya hay uno o dos “seguridades” –hombres vestidos con chamarras negras, protegidos y armados, que se paran en la puerta y te permiten o no ingresar– que charlan entre ellos mientras esperan la noche, cuando la cosa se hace más movida.

−Hace poquito, creo que menos de un mes, justo con el Pitus vinimos a uno de estos locales. Apenas logramos irnos. Era después de la ch’alla de Carnavales. Me invitó a su local y, luego de ofrendar a la Pachamama, nos animamos a ir con unos amigos más. Ya no recuerdo a qué local entramos, pero salimos de madrugada. Estábamos muy mal.

Eso sí, Freddy no olvida algo que se prometieron aquel día, una consolidación de un pacto pasado:

−Esa noche, con los amigos con los que nos encontramos, nos recordamos un juramento que nos hicimos hace mucho, cuando aún éramos jóvenes. –Ríe y recuerda en voz alta–: Vamos a ser los mejores de los mejores. Si vas a ser periodista, me decían, tienes que ser el mejor. Si vas a ser abogado, le decíamos a un amigo que ahora vende hamburguesas en la Ceja, tienes que ser el mejor. Si vas a ser pandillero, le decíamos al Pitus, tienes que ser el mejor. Así nos motivábamos. Ahora solo nos abrazamos. Pero fue “divertido”.

Si vas a ser periodista, me decían, tienes que ser el mejor. Si vas a ser abogado, le decíamos a un amigo que ahora vende hamburguesas en la Ceja, tienes que ser el mejor. Si vas a ser pandillero, le decíamos al Pitus, tienes que ser el mejor.

A Freddy le fue bien: ya cuando cursaba Comunicación Social en la UMSA, y también cuando egresó, fue becado a diferentes países del mundo: EEUU, Colombia, México y Ecuador. Su alto rendimiento académico y su talento periodístico le permitieron salir de Bolivia y conocer a esos colosos internacionales. Su sueño es volver a salir del país y establecerse, preferentemente, en suelo estadounidense.

Caminamos. Hay viento, a pesar del cielo despejado de nubes. El Huayna Potosí parece soplar hacia la ciudad. Llegamos a la plaza Juana Azurduy.

−Este era un ring. Aquí se sonaban jodido las pandillas. Una a una. ¿Ves esos círculos de piedra como coliseos romanos diminutos? Ahí se agarraban Los Tortugas con los Batos Locos, los de La Maldad con Los Buscados, y otras pandillas con otras. Duro. A veces uno a uno. Los demás animaban en círculos de espectadores. Más de una vez estuve ahí. Por suerte me retiré changuito de estas cosas.

Freddy, mientras nos paramos delante de las rejas de la plaza donde varios niños juegan y corren, familias esperan a sus hijos que se divierten en las máquinas, parejas de enamorados conversan y se besan en las bancas, vendedoras de dulces o de chantilly anuncian sus productos, me relata la vez que decidió alejarse de lo que lo estaba por alcanzar.

−Estaba bebiendo con unos cuates en un local, por acá, a la vuelta. –Señala con el dedo la siguiente avenida–. De la nada apareció el Pitus y me lo echó mi vaso de cerveza al piso. Yo le pregunté “¡Qué pasa!”, obvio con mucho respeto. En aquel entonces, el Pitus nos daba mucho miedo. Era un gran amigo, pero le temíamos. “¡Carajo, vos no tienes que estar aquí, ya no puedes seguir aquí! Vos tienes que dedicarte a estudiar. Tienes cabeza. ¿Qué hemos hablado? Tenemos que ser los mejores, los mejores. Y así no vas a ser el mejor. Así que vete, ya no quiero verte más por estos lugares”.

Y me fui, dice Freddy. No sé si porque me convenció con su discurso o más por el miedo a que me pegue. –Ríe–. Obvio, con el tiempo iba de tanto en tanto, pero mucho menos que antes. Ya entré a la U, salí, trabajé, viajé y así.

Llegamos a un local de puerta de vidrio de tres metros de ancho, aproximadamente. Nos detenemos.

−Aquí trabaja el Pitus –anuncia Freddy.

Abre la puerta. Las paredes desbordan de lentes. Delante del mostrador está parado un hombre con cabeza ancha, ovalada horizontalmente (como una sandía pequeña), ojos con líneas rojas, un gorro, chompa delgada de lana verde y cuello V, otra chompa debajo, pero de cuello de tortuga, ploma, y pantalón jean.

−¡Cómo es, Pitus! –le grita Freddy cuando da el primer paso.

−Hay varias razones por las que los chicos entran a las pandillas –cuenta Óscar Martínez, psicólogo social, escritor y exintegrante de una “mara”, como él confiesa−. Se han ido transformando desde los 90, aquellos años aciagos de mi vida en los que estuve metido en esas cosas. Tienen un fuerte componente ideológico, pero en realidad son más identificaciones, está muy relacionado con la identidad, con la pertenencia. Su identidad de clase, cómo se perciben a sí mismos. Antes se creía que para ser un pandillero necesariamente tenías que ser pobre, marginal, pertenecer a una villa, a una ladera. Tanto en La Paz como en El Alto. Y sí, mucho de verdad había en eso, pero no era una regla. Las pandillas tenían integrantes de diversas clases sociales.

Antes se creía que para ser un pandillero necesariamente tenías que ser pobre, marginal, pertenecer a una villa, a una ladera. Tanto en La Paz como en El Alto. Y sí, mucho de verdad había en eso, pero no era una regla. Las pandillas tenían integrantes de diversas clases sociales.

Muchos han entrado porque no les quedaba otra, añade. Los colegios estaban plagados de pandilleros, por lo que era más seguro estar en una pandilla que no estarlo. Por protección: cuando hay muchos pandilleros que te quieren romper no te queda más que unirte a otra para defenderte. Otros también entraban porque querían, no por protección. Eso sí, cada pandilla tenía sus ritos de iniciación. Mientras más prestigio tiene la pandilla, más jodido era aquel rito. Una buena pandilla te ofrece protección, seguridad e identidad. No era fácil entrar a una de ellas, tenías que conocer a gente de ahí.

Martínez detalla que una de las causas de aquella euforia se dio por la sociedad de aquellos años, el contexto económico: “No me refiero a que ahora nos sobre el dinero, pero la situación de pobreza no es la misma, no hay tanta carencia como antes. Sobre todo en los espacios de ocio. Esa fue una de las razones de la importancia de los concursos de baile: te daban un capital simbólico fuerte. Los que ganaban dichos certámenes tenían dinero, ropa, mujeres…”.

Así es que se refiere a los agentes socializadores y culturales, como el Hip Hop: “Fue muy importante, aquello modificó las percepciones, incluso los nombres de ciertas pandillas. Todo ello formó parte de la transición de estos grupos: películas, videos, grupos de Hip Hop y más. La película Sangre por sangre, por ejemplo, influyó mucho en las pandillas, tanto en los comportamientos como en el lenguaje. Los neologismos y demás”.

−Entre otras cosas, las pandillas y todo aquello estaba muy estigmatizado e incluso romantizado. Había visiones muy sesgadas: si te veían con gorra y con pantalones anchos, asumían que eras pandillero, maleante. Y por supuesto te veían mal. Eso venía por los medios de comunicación (que ya sabemos cómo son…) y por la opinión pública. Ahora, por otro lado, se romantizó todo este movimiento por la visión misma de los jóvenes: ser el malote de la calle, el justiciero, daba respeto, gloria.

Martínez cuenta también que, ahora, mucho de aquello ha cambiado. Que la transformación fue tal que incluso muchas de las palabras usadas por aquellos pandilleros ya no existen, así como la cantidad de grafitis dibujados en las paredes y los nombres de los mismos grupos.

−El “boom” de las pandillas duró hasta finales de 2005, aproximadamente, por lo que pude ver. La presencia de estos grupos en las calles, en el imaginario social, era mayor. Ahora parece ser más marginal, tanto por lo que se puede ver a diario como por las estadísticas y estudios al respecto. Ha mutado, ya se ven menos chicos en las pandillas, menos violencia.

En la película Pandillas en El Alto (Milton Ramiro Conde, 2009), largometraje de tres horas y veinte minutos, Leonardo, un estudiante de la pre-promoción de su colegio, pasa de ser un alumno modelo e hijo mayor ejemplar a convertirse en el líder de Los Marginados, una pandilla pequeña que luego se uniría a Los Sepultureros, un grupo más grande y en el que la violencia es mayor, ya no un pasatiempo, sino una forma de vida. Leonardo acepta y ve cómo su vida se va poco a poco hacia un abismo sin salida.

La cinta fue rodada por estudiantes y profesores de la Unidad Educativa del Rosario, de Horizontes, barrio de calles planas y adoquinadas, de casas de murallas de adobe o de ladrillos con retazos de estuco. La historia comienza con la escena de una madre que cierra la puerta metálica de su casa con todas las chapas que puede e incluso con una tabla de madera para que su hijo, que es pandillero, no salga de noche. Pero el hijo, que no puede faltar a la “reunión”, piensa un poco y, cuando su mamá entra a su cuarto, escala su muralla y salta a la calle. Debe ir a dar encuentro a su grupo, a su “verdadera familia”.

Las tomas no son muy prolijas ni las actuaciones las mejores, pero al conocer que el presupuesto con el que se contó para la realización de la historia fue el mínimo, uno no puede dejar de admitir que el efecto buscado por los que llevaron a cabo este proyecto se logró: hacer conocer la violencia y ruina que involucra formar parte de una pandilla en El Alto. O en cualquier parte del país.

Según datos que maneja la Policía de Bolivia, en la ciudad de El Alto existen más de 20 pandillas identificadas, las cuales agrupan desde treinta hasta cien miembros. La mayoría de los integrantes oscilan entre los catorce y dieciocho años. Entre las más “destacadas” están La Vagancia, La Maldad, Otarso, Los hijos de nadie, Las Tortugas, Los Buscados, La Warner Bross, Los Batos Locos y otros. Cada una pertenece a un territorio (la 12 de Octubre, Ciudad Satélite, Río Seco, Villa Dolores, Senkata, etc.) y lo cuida como si tuvieran en sus manos los papeles de propiedad de aquellas tierras. Pero la más conocida por su abrumadora cantidad de pandilleros y el terror que causan por las noches es El Gran Cartel, que opera prácticamente en todo El Alto, siendo la Ceja su principal punto de encuentro y de abastecimiento.

Según datos que maneja la Policía de Bolivia, en la ciudad de El Alto existen más de 20 pandillas identificadas, las cuales agrupan desde treinta hasta cien miembros. La mayoría de los integrantes oscilan entre los catorce y dieciocho años.

En la película, una vez que Los Marginados han ganado fuerza en su territorio, son convocados por Los Sepultureros a integrarse a ellos o a desaparecer. Leonardo, como el líder de su banda, decide ir y aceptar la invitación junto a unos cuantos de sus compañeros. El Pitus pasó por el mismo procedimiento cuando El Gran Cartel los invitó a unírseles. Así como en el caso de Los Marginados, los amigos del Pitus estaban conscientes de que unirse a una pandilla así de grande y violenta implicaba acciones mayores. La cosa iba demasiado en serio con ellos.

−Nosotros éramos jodidos como grupo. Nos bautizamos JPS: Jodidos Por Siempre. Éramos changos de catorce años que nos dábamos con mayores, con algunos de veinte años incluso. Sabíamos pelear bien. Recuerdo que para elegir al líder nos fuimos a Achocalla a sacarnos la mierda. De los veinte que éramos, quedamos tres. Estábamos hechos puta, cansados, con sangre en nuestras ropas. Así que decidimos que íbamos a ser los tres. Así nació nuestra pandilla. Y fue creciendo, así como en la película –El Pitus también vio la cinta: la compró pirateada en la Ceja–. Pero nuestros bautizos eran más jodidos: había que pelear con cadenas, resistir. Pero hasta ahí. Atracábamos y, alguna que otra vez, íbamos a “cobrar” (cogotear). Pero no los matábamos, los hacíamos asustar nomás a los borrachos. Les sacábamos todo y listo, los dejábamos por ahí. Ese era nuestro límite. Con el Cartel iba a ser otra cosa, ahí la cosa es asesinar. Yo no entré. Algunos de los nuestros sí. Yo preferí quedarme donde estaba. Quién diría que, con el tiempo, en uno igual o peor me iba a convertir. Pero aquella vez les dije que no, gracias. Tampoco me obligaron, me tenían respeto.

En Pandillas en El Alto los personajes principales (Leonardo y su familia) acaban muertos. El Pitus está vivo. Bueno, Luis, el hombre del carnet expedido por el SEGIP. Algunos de sus amigos también. Otros no. Sus nombres quedan anotados en un registro diferente: el de los cementerios. En las placas de metal de los panteones.

−Al Fercho lo han matado, pues, ¿ya no te acuerdas?

Freddy piensa, hace memoria. La voz del Pitus lo lleva años atrás, cuando Fernando, el Fercho, aún adolescente, los acompañaba a tomar “combos” o a jugar fútbol a una de las tantas pequeñas canchas de cemento de El Alto. Cuando compartían el curso del colegio.

−Pensaba que seguía vivo.

−No, apareció muerto nomás en no sé qué barranco. Su propio protector lo mató, dicen. Nadie puede asegurar nada, solo hay rumores.

−¿Por qué? –pregunta Freddy, aunque, por lo que expresan las facciones de su rostro y el tono apagado de su voz, intuye la respuesta.

−Por cojudo. Me contaron que le robó al Navajas, su protector, uno de los más pesados del Barrio Chino (el de La Ceja)–. Una noche se fueron a tomar los dos a la casa del Navajas y lo había hecho enyucar waso. Así que el Fercho lo encerró en su cuarto y aprovechó para sacarle todo lo que le alcanzó de la casa: televisores, radios, joyas, perfumes, celulares y otras cosas de valor. Se había hecho al cojudo luego: “Yo no sé nada, hermanito, yo también estaba durmiendo. A mí igual me encerraron en un cuarto y luego me sacaron unos encapuchados, me golpearon y me llevaron en un taxi lejos y me botaron”.

−¿Cómo funciona eso del protector? –le pregunto al Pitus, interrumpiendo un momento la historia del Fercho y del Navajas.

El Pitus se arremanga, entrelaza sus manos y me mira como un profesor a un niño:

−Un protector es un pesado, uno de los más jodidos y temidos de la calle, que no deja que te golpeen o que te hagan daño. Obvio mucho menos que te maten. No es gratis, por supuesto. Con algunos funciona con la entrega de mercancía robada. Digamos que si yo robo diez celulares en una semana, tengo que darte por lo menos dos como mi protector. Ahora que también eso depende: en la mayoría de los casos se paga con sexo.

−¿Los protectores son gays?

−La mayoría. Se los dan a los nuevitos más que todo, los más temerosos del hampa. Los que están comenzando. Son carne fresca. Son bien trolos algunos de los protectores. Viejos. Se cogen a todos los que pueden.

“Así como en la cárcel”, añade Freddy, que escucha atentamente la historia de su amigo, los datos, las posibles referencias. Lugares que puede excavar con el tiempo. Su olfato periodístico.

−Sí, igualito. No tienes que faltarle el respeto nunca a tu protector, menos intentar mamarle o robarle. Y el Fercho se ha metido en eso por cojudo. Robarle al Navajas, uno de los rateros más hábiles de El Alto…

El Pitus termina su relato contando que una noche, en plena Ceja, un hombre flaco pero pequeño, encapuchado, encontró al Fercho caminando borracho a eso de las dos de la madrugada con un amigo. “Hey, Fercho”, le habló cuando se puso frente a él, le clavó la punta de una pistola en el estómago e hizo fuego. Luego se lo llevaron. “Ese amigo con el que estaba esa vez el Fercho nos ha contado luego en una fiesta. Estábamos seguros de que el encapuchado era un enviado del Navajas”.

−Lo anecdótico es cómo murió luego el Navajas. Cuando ya estaba por cumplir sesenta años, arrugado y lleno de cicatrices en el cuello y en la cara, una noche, en una discoteca de por acá, lo agarraron varios de sus protegidos, lo golpearon y al final le metieron un tubo por el culo. Le entró hasta los intestinos.

El cuerpo lo dejaron allí, en plena discoteca. Creo que después lo recogieron los polis, no sé. Son bien discretos acá los pacos. No les conviene meterse adentro. Es jodido.

−Soy un difunto. Me gusta este anonimato, el ya no existir. Ser una leyenda, un nombre que se recuerda o que se imita. Y me conviene. Ya no puedo estar en ese mundo.

Luis, ya no el Pitus, pero siempre el Pitus, habla como si el tiempo le fuera esquivo, como si se aferrase a sus palabras, a la promesa que se hizo cuando nació su primera hija, cuando decidió dejar totalmente la vida de cuchillos, sogas, celulares, atracos y muertes, convencido de que su muerte ficticia de hoy podía haber sido –con mucha seguridad– la expiración real de ayer.

−Hace poco, acá, en uno de los locales más grandes de El Alto, las pandillas hicieron una fiesta enorme, apadrinada por los mayores, muchos de ellos protectores y así. Los pesados de los pesados. Pero ya viejos, mayores. Sin fuerzas, la mayoría fuera del negocio. Me llegó una de las invitaciones, con ribetes dorados y los nombres de los conjuntos que se iban a presentar, así que fui un rato. Pura música Tecno, como las que bailábamos cuando éramos changos. Incluso hacíamos coreografías que representábamos en Sábados Populares. Ahí me encontré con varios amigos. El Max –le habla a Freddy– tiene su tienda de dulces cerca del Mar Azul (discoteca de la Ceja). Ahí también, en las madrugadas, los k’olos y cogoteros dejan lo que robaron para que ni la policía ni nadie les quite lo que obtuvieron. Pero bueno, nos saludamos y eso. Fui con mi esposa. Bien estaba. Ya me estaba por ir y de la nada escuché una voz en mi espalda: “Hey, Pitus, Pitus, Pitus”. Me di la vuelta y era un chango menor que yo. “Qué tal, hermanito”, le respondí. No lo reconocí, quién sería. “Ahora pues nos sacaremos la mierda”, me dijo. Yo estaba con mi esposa. Ahí pensé unos segundos. Estaba borracho y tranquilamente podía decirle “ya, vamos afuera”, y le sacaba su puta. Como antes. Pero no: mi esposa me apretó fuerte de la mano.

−Yo no soy el Pitus, hermanito. El Pitus está muerto.

El cuate se quedó ahí parado, confundido, se dio la vuelta y caminó hacia otro grupo. Olía a clefa.

Diez minutos más y me fui con mi esposa a mi casa.

−Me tuve que morir. Fingir. No como hace unas semanas, donde casi muero de verdad. Me estrellé con un taxi en la carretera a Oruro, de donde venía un poco tomado con un amigo después de estar en el matrimonio de un cuate. Mi cabeza dio con el parabrisas de mi vagoneta. Todo por no ponerme el puto cinturón de seguridad. En fin, al menos no me pasó nada grave. Ni a mi cuate ni al hombre del taxi. Más bien era cristiano y no me hizo problema, ahí nomás arreglamos. Claro, a los días. Primero me llevaron al hospital. Me cosieron. Esta cosa de mi cabeza, pues. –Se saca la gorra, inclina la cabeza, nos enseña la herida, el cráter–. Mi primera cicatriz de accidente, no de tajo ni de cadena ni de fierro –Ríe–. Pero para muchos hubiera sido sorpresa, para la mayoría de la gente de acá, de la Ceja y de Villa Dolores más que todo. Que el Pitus habiá muerto recién y no antes. Porque, una vez que conocí a Isabel, mi mujer, me quedé loco por ella. Ya nada me importaba, solo quería estar con ella. Luego se embarazó y listo, debía hacerme cargo. Algunos de mis amigos de aquel entonces me decían que no le diera bola, que no reconozca a la wawa y siga con ellos. No, les dije. Igual ya estaba cansado. Cualquier rato me iban a matar de a de veras, tenía muchos enemigos. Y la amaba a la Isabel. Nunca me había pasado algo así. De modo que nos hemos juntado nomás. Yo tenía veinte años. Pensé mucho y al final decidí: iba a correr el rumor de que me habían matado en una trifulca. En una batalla de pandillas. Les dije eso a varios de mis cuates. Al principio no querían, pero por último me comprendieron. Y así, poco a poco, mi nombre se fue disipando. Claro, de tanto en tanto, cuando iba de ocultas a una que otra chupa, escuchaba a algunos cojudos que decían “Yo lo he matado al Pitus, yo lo he vuelto difunto a ese cabrón”. Ese rato quería saltar, sacarles la mierda ahí mismo. Pero me controlaba. Por mi hija, me decía. Por la Isabel más que todo. Así por varios años. Diez. Nacieron mis dos hijitas más y, poco a poco, trabajando por aquí y por allá, en diferentes negocios, fuimos consolidando esta óptica con mi esposa. Nos va bien, muy bien. Invertimos en otras cosas más que no te puedo contar. –Ríe, cómplice de sí mismo–. Igual una que otra vez veo paredes grafiteadas con mi chapa, como si se la hubieran apropiado. O como un homenaje, no sé. No las escribí yo, sino otras manos. Me río nomás. Porque el original soy yo, el Pitus. Y yo ya estoy muerto.

¿Cómo es que los miembros de una comunidad boliviana dicen ser dueños de una isla peruana donde desde hace muchos años cultivan sus chacras? La respuesta fue hallada en la memoria familiar y en los archivos oficiales del Perú por el nieto de la familia Espinal. Una historia con nombre y apellido. Una crónica como documento histórico no hace mucho resuelto.

“Esta parte que llaman Collas es la mayor comarca

a mi ver de todo el Perú y la más poblada.

Desde Ayaviri comienzan los collas y llegan hasta Caracollo.

Al oriente tienen las montañas de los Andes,

al poniente las cabezadas de las sierras nevadas

y las vertientes dellas que va a parar a la mar del sur”.

Pedro Cieza de León – Crónica del Perú, 1553.

1893

Qea Qoa, riberas del Lago Titicaca en su porción menor o Wiñaymarka, aproximadamente a las 5 de la mañana.

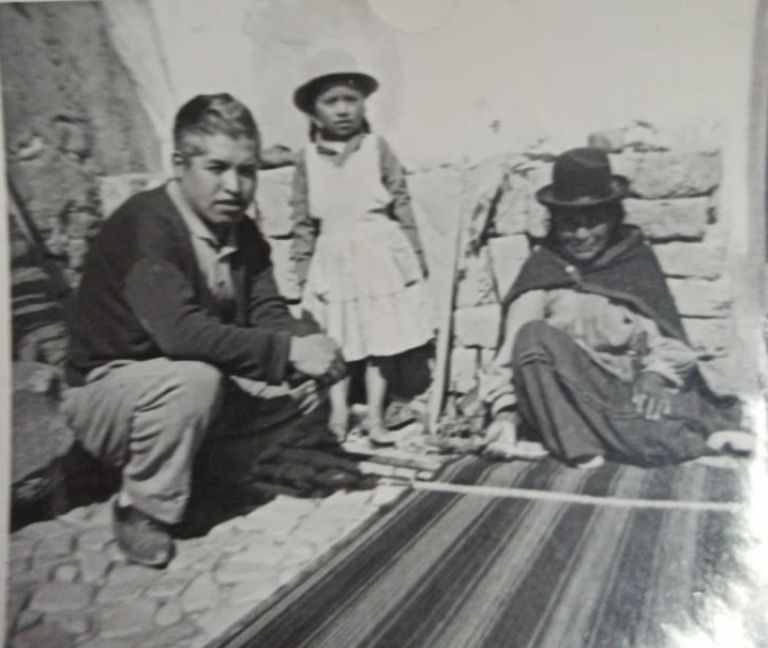

Valeriano Espinal, indígena aymara, se ha levantado hace media hora y está ya de salida a la chacra contigua a su casa, donde según la aynuqa de este año en su comunidad —la parcialidad de Ojje de la península de Copacabana, Distrito de Yunguyo, Perú, frontera con Bolivia— se ha cultivado haba. La producción este año ha sido magra y aunque las vainas estén aún pequeñas, debe apresurarse a cosecharlas ante la inminencia de las primeras heladas que anteceden el invierno. Si bien a mediados de abril amanece temprano en el altiplano andino, la oscuridad aún cubre todo el paisaje, su sayaña, y los dos cuartos de base de piedra, paredes gruesas de adobe, techo de paja y totora, donde viven él, su esposa y sus cuatro hijos.

Su compañera, Plácida Pérez, está también despierta. Ella vigila el k’eri donde ha colocado a cocer un caldo de k’arachi y, simultáneamente, haba verde, papa y oca recién cosechadas, que aguardan ya humeantes sobre un tari de colores oscuros. Debe alcanzar a su esposo con el fiambre ya listo y envuelto, a la salida de los primeros rayos del sol en la playa al frente de la comunidad, para navegar desde allí a la Isla Caana, a escasos 500 metros de la península.

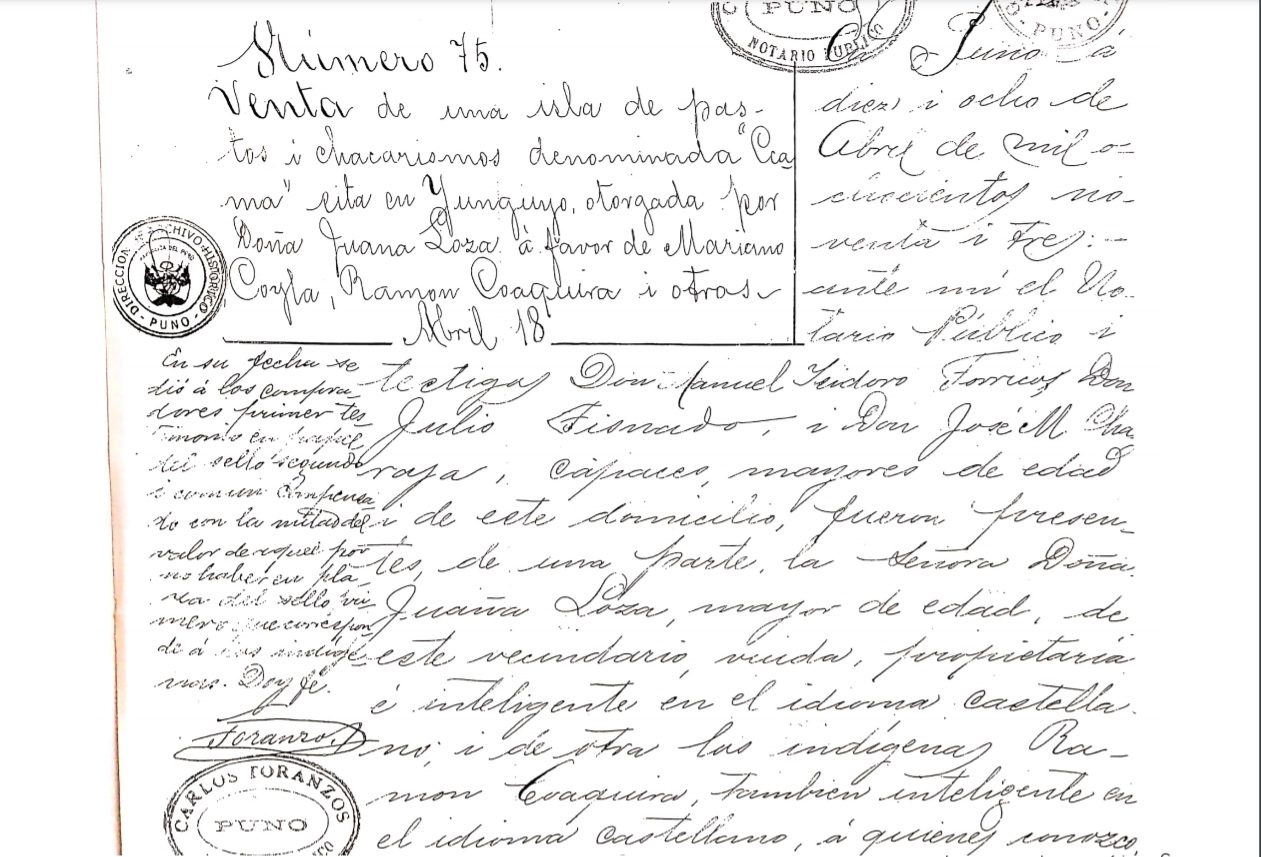

Esta vez Plácida preparó por lo menos tres veces más de lo que normalmente cocina, pues ese fiambre, junto a las q’ispiñas de quinua que preparó ayer en gran cantidad y coca, será el principal alimento para su esposo durante los siguientes días. Valeriano, que este año cumple cargo en la comunidad como cabeza de la zona Lojpaya, ha sido elegido en una comitiva que debe viajar a Puno, distante a unas veinticinco leguas de Ojje o, que es lo mismo, tres días de camino a pie. Este viaje es quizá el más importante de su vida pues tiene la misión de legalizar frente al Notario de Fe Pública allá la compra de la Isla Caana, que hizo la comunidad a Doña Juana Loza, un par de meses atrás a través de un escribano en Yunguyo. También irán junto a él Ramón Coaquira —el jilacata de la comunidad— Mariano Coyla, Isidro Mamani y Francisco Arratia, todos como cabezas de las zonas que componen la parcialidad de Ojje.

Son las siete. Las cuatro cabezas y sus esposas parten como fue convenido en tres balsas de totora tambaleantes. El cielo está claro y el lago deja ver su fondo, en una mezcla de piedra, algas y juncos de totora a ambos lados de la ribera. Entre los juncos se pueden ver algunas aves como chhuqas, uncallas y huallatas. La navegación dura menos de 15 minutos, entre un silencio reflexivo y una charla superficial. Ramón Coaquira bromea indicando que habrían llegado más rápido nadando, algo que siempre se dice pero que casi nadie hace, porque los comunarios le tienen un terror innato al lago y a sus ajayus.

La isla Caana, que tiene una extensión aproximada de 90 hectáreas, y forma parte de un archipiélago en la laguna menor o Wiñaymarka, junto a otras islas como Anapia, Patahuata, Yuspique, Suaana, Huatacaana, Guatasuana y Caaño. En todas las islas existen terrazas de piedra para el cultivo, signo de su vocación agrícola desde antaño. En todas excepto en Yuspique: Allí quedan sólo chullpas, probablemente del periodo tiahuanacota o Puquina. De hecho, tanto en las islas como en la península de Ojje existen vestigios arqueológicos, como Chuq’u Pirqa, plataforma lítica labrada en andesita gris a orillas del lago, cerca de la punta de Ojje. Esta área arqueológica, una vez abandonada se usó como cantera, tanto para peruanos como para bolivianos: Hasta ahora se recuerda el conflicto diplomático causado por una patrulla boliviana a la cabeza del Capitán Carlos Meave en 1847, cuando ingresó a la zona junto a una treintena de indígenas y se llevó dos grandes bloques labrados de la plataforma, en balsas de totora hacia el estrecho de Tiquina.

Nadie sabe muy bien cómo la isla Caana llegó a ser propiedad de la familia Loza, pues en todas las demás islas circundantes los antepasados de la comunidad de Ojje tienen sus chacras, a las cuales llegan cada año desde la península para cultivar sus productos: Papa, oca, tarhui, cañahua, quinua, haba. Eso sí, los Loza, grandes latifundistas de la región tienen mucha influencia en Yunguyo —Gregorio Loza, hermano de Doña Juana, fue varios años subprefecto de este poblado— Desaguadero, Zepita y en todo el departamento de Puno. El Coronel José Eduardo Loza, padre de Doña Juana, fue Comandante General de la Frontera de Desaguadero alrededor de 1850. Por su parte, Don Santiago Urbina, su difunto esposo, fue Subprefecto del pueblo de Chucuito en 1875.

Nadie sabe muy bien cómo la isla Caana llegó a ser propiedad de la familia Loza, pues en todas las demás islas circundantes los antepasados de la comunidad de Ojje tienen sus chacras, a las cuales llegan cada año desde la península para cultivar sus productos.

Esto no es novedad, pues hay varias cosas que las comunidades de la región desconocen y que les llegan como decisiones impuestas sólo años después de instituirse. Así, además de no conocer ni participar en la elección de gobernadores o prefectos, deben honrar al Estado peruano como tributarios, una contribución de 2 soles anuales, equivalentes a 10 jornales de trabajo. Asimismo, sólo quince años atrás, les pidieron aportar mayores montos —no lo hicieron en realidad— tanto en soles como en especie, para sostener la campaña del Pacífico. “Estamos tan lejos de Lima, que poco importamos para Perú, para bien y para mal”, pensaba con frecuencia Valeriano.

Del otro lado, en Bolivia, se vive la misma incertidumbre y marginación hacia las comunidades indígenas aymaras. De cuando en cuando pasan al lado peruano coroneles y tropas bolivianas en desbande, después de intentos fallidos de sublevación. Cuando Valeriano era niño, vio cómo en varias comunidades bolivianas vecinas como Huayllani y Camacachi, los indígenas eran obligados a pagar por sus propias tierras o amenazados a cederlas a terratenientes recién llegados gracias a las leyes de Exvinculación, promulgadas entre 1866 y 1868 por el tirano Mariano Melgarejo. Quizá por esa sensación de abandono y explotación, el imaginario aymara a ambos lados de la frontera tenía frescos a los líderes de su rebelión indígena centenaria, la de 1780, incluso más que aquella de los héroes criollos de la independencia reciente: José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru, Pedro Villca Apaza, Julián Apaza o Bartolina Sisa. Más de uno indicaba orgulloso que alguno de sus abuelos se unió al movimiento de Túpac Catari, cuando éste llegó a la región en ese entonces, así como sienten como propias las heridas de su descuartizamiento posterior en Peñas.

Quizá por esa sensación de abandono y explotación, el imaginario aymara a ambos lados de la frontera tenía frescos a los líderes de su rebelión indígena centenaria, la de 1780, incluso más que aquella de los héroes criollos de la independencia reciente: José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru, Pedro Villca Apaza, Julián Apaza o Bartolina Sisa.

“Sarajañani, sarjañani”, indica con preocupación Ramón Coaquira mientras se despide de las mujeres: A la comitiva le espera tres horas de navegación desde la isla Caana hasta Unicachi, al otro lado de la laguna, para luego cubrir una caminata de cinco leguas hasta Yunguyo y pernoctar ahí. Al día siguiente continuar caminando hasta Ilave otras diez leguas y finalmente, el tercer día, de Ilave a Puno, 10 leguas más. Tres días después y a pesar del agotamiento, todo sale como estaba pensado y llegan a Puno entrada la noche del 17 de abril. Allí están ya desde hace un par de días José Hipólito Loza y Martín Loza, sobrinos de Doña Juana Loza que, por su avanzada edad, se quedó en Yunguyo.

Al día siguiente, después del pijcho matutino, se dirigen a la notaría pública ubicada en una esquina de la Plaza de Armas. Allí, además de los hermanos Loza, esperaba también Don Ignacio Paravicino quien, previa remuneración, aparecería como garante de los ochenta y tres comunarios compradores. La elaboración de la escritura demoró prácticamente toda la mañana, entre la revisión de la minuta de venta previamente elaborada en Yunguyo, y la transcripción de cada uno de los nombres y antecedentes. Luego vino el conteo de las tasas y alcabalas, que alcanzaban a sesenta soles, equivalente a un dos por ciento del monto total de venta: Tres mil soles. Decirlo parece sencillo, pero reunir ese monto tomó mucho tiempo a la comunidad, prácticamente años. Cada familia aportó en promedio 50 soles, vendiendo ganado, productos y hasta algunas propiedades.

Valeriano, que apenas alcanzaba a hablar el castellano, sólo llegaba a escuchar términos incomprensibles, seguido de nombres de cada uno de sus paisanos, a tiempo que se preguntaba de cuando en cuando el porqué de tanto trámite por un derecho que lo tenían asumido ya hace décadas. Pensaba que a nadie, excepto a ellos mismos, les interesaba en realidad la isla pues quedaba realmente tan remota. La lectura final del testimonio le devolvió la atención al momento. Si bien no terminó de entender el contenido, le causó gran alivio la firma del documento tanto por Ramón Coaquira, su representante, como por los vendedores, garantes, y principalmente por el Notario Público, que le daba la legalidad a la posesión de su isla. Quien iba a pensar, eran dueños de una isla, y lo que era todavía más impensable, ¡El Estado Peruano reconocía esta propiedad!

Quien iba a pensar, eran dueños de una isla, y lo que era todavía más impensable, ¡El Estado Peruano reconocía esta propiedad!

1933

Martín Espinal y Mariano Jarro, dos jóvenes de la parcialidad de Ojje, corren contentos por el polvoriento camino de herradura entre Calata y Lojpaya, en la península de Copacabana. Es pasado medio día y retornan ligeros después de dejar allí dos cargas de semilla de papa a unos familiares, para la siembra de este año. Es agosto y, si bien el campo está aún seco, ya aparecen nubarrones que presagian las primeras lluvias del jallu pacha. Quieren bajar rápidamente a la planicie que da al lago, porque allí hace más calor y pueden descansar y mojarse un poco. Si hace buen tiempo, estarán ya a media tarde de vuelta en su comunidad, pues todavía Martín debe recoger al ganado antes de que anochezca. Son jóvenes, pero la vejez prematura de sus padres hace que asuman gradualmente varias tareas agrícolas.

Martín está aún de luto, pues su abuelo Valeriano Espinal falleció a inicios de año, cuando estaba bordeando ya los setenta. El abuelo había dejado un amplio legado a la familia: Había sido un hombre respetado en la comunidad, habiendo contribuido a que Ojje salga de la marginalidad del distrito de Yunguyo, del cual dependían administrativamente. Gracias a esto, varios niños —él incluido— habían logrado concluir por lo menos el ciclo primario en la escuela seccional allá, lo que les garantizaba al menos hablar el castellano y aprender a leer, escribir y firmar. No necesitaban más, al menos para sus aspiraciones inmediatas: Migrar a Puno, Juliaca o inclusive Tacna —que unos años antes había vuelto al dominio patrio, después del tratado de 1929 con Chile— para ubicarse en la construcción o el comercio; o quizá partir a La Paz u Oruro en Bolivia, donde cada vez más comunarios, jóvenes o viejos, se animaban a ir para probar suerte en las minas de plata y estaño, una actividad muy dura, pero definitivamente más rentable que la agricultura.

Extrañamente, notaron que esta vez no corrían solos. A lo lejos, del lado de Huayllani, en Bolivia, vieron a varios jóvenes como ellos bajando del cerro y detrás de ellos soldados bolivianos gritando. Cuando uno de los jóvenes se les atravesó, les gritó en aymara que corriesen, pues los iban a atrapar. El instinto hizo que ellos se sumen a los que escapaban, sin saber realmente porqué lo hacían. Pero ya era tarde. La patrulla militar había hecho una maniobra envolvente de emboscada, de manera que abajo, en la planicie, les esperaban soldados que inmediatamente los hicieron colocarse de cuclillas y con los brazos en la nuca. Martín y Mariano, aún confundidos y pensando que quizá por error pasaron al lado boliviano de la frontera, pues no la conocían en detalle, preguntaron a una veintena de jóvenes en similar situación sobre qué pasaba. Ellos respondieron que se trataba de una batida de reclutamiento para incorporarse a la guerra del Chaco, que Bolivia sostenía contra el Paraguay desde 1932.

Extrañamente, notaron que esta vez no corrían solos. A lo lejos, del lado de Huayllani, en Bolivia, vieron a varios jóvenes como ellos bajando del cerro y detrás de ellos soldados bolivianos gritando. Cuando uno de los jóvenes se les atravesó, les gritó en aymara que corriesen, pues los iban a atrapar.

Alrededor había una gran cantidad de mujeres, entre hermanas y madres —los hombres mayores habían escapado para ocultarse— llorando por sus hijos y preguntándose porqué se los llevaban a la fuerza. También estaban mujeres de Calata, Perú, reclamando que los soldados bolivianos habían invadido su territorio y que, de hecho, se estaban llevando a jóvenes peruanos. Ningún reclamo fue válido pues después de una media hora, se llevaron a los jóvenes a pie hasta el puesto militar de Tiquina, en Bolivia. Martín alcanzó a pedirle a Máxima Jiménez —una familiar que había visto en la multitud— que avise a su papá, Valentín sobre lo sucedido.

Ya entrada la noche, mientras la nueva tropa había sido apenas informada sobre la situación y su traslado primero a La Paz y luego al frente, un grupo de personas —entre ellas don Valentín, papá de Martín— llegó a Tiquina, muy disgustados por lo sucedido. Finalmente, lograron una audiencia a la mañana siguiente con el Jefe del puesto, Capitán Jaime Soria. Ni bien iniciada la reunión, Marcial Arratia, jilacata de la comunidad de Ojje, argumentó que los militares bolivianos habían ingresado por error a territorio y comunidades peruanas para reclutar conscriptos el día anterior. “Ningún error”, contestó con frialdad el Capitán Soria, indicando que toda la península de Copacabana era territorio Boliviano. La contundente respuesta dejó entre ofendida y confundida a la comitiva. La incredulidad inicial pasó a espanto, cuando el Capitán les habló sobre un supuesto protocolo de límites, firmado un año antes entre Bolivia y Perú (el protocolo Concha-Gutiérrez, del 15 de enero de 1932). Como resultado de este acuerdo, se había definido un canje territorial, por el que el territorio peruano de Ojje y sus zonas, así como parte de la comunidad de Sihualaya, Chichilaya, Calata y Chichipata y las estancias de Joseque y Toroccollo, pasaban a Bolivia y, otros territorios entonces bolivianos (parte de Locca y Parquipujio, Yaurinaza, Tapoje, Uyaraya, Pajana y Utapiña, y las haciendas de Viluyo y Huacuyo) pasaban al Perú.

A pesar de la sorpresa, Arratia replicó que aunque ellos no sabían de este intercambio, todos ellos así como sus hijos y sobrinos tenían la ciudadanía peruana y, por tanto, no estaban en la obligación de reclutarse para un ejército de otro país. Además, indicó que ya con anterioridad una quincena de comunarios peruanos de Ojje se habían presentado voluntariamente a servir en el ejército boliviano durante la guerra, inclusive más que otras comunidades bolivianas de la zona. Si bien el capitán Soria tenía más argumentos para continuar con el reclutamiento (ninguno de los comunarios tenía un documento de identidad válido), decidió “soltar” a los doce jóvenes peruanos, invitándoles a sumarse al ejército boliviano pues recibirían instrucción y gloria.

Días después, ya en el poblado mestizo de Yunguyo, el subprefecto Basilio Laura les confirmó a los comunarios de Ojje la versión del Capitán Soria, que le había sido confirmada poco antes desde Lima. También les consoló indicando que el intercambio territorial no afectaba sus derechos como ciudadanos peruanos… claro, como ciudadanos peruanos en territorio extranjero. La cruda respuesta sólo ratificó la percepción de los comunarios de Ojje respecto a una patria que nunca los vio como sus hijos, y que ahora se deshacía de ellos sin siquiera preguntarles. Valentín, que era parte de la comitiva, retornó a su casa con una mezcla de resignación y esperanza. Se sentía en un limbo, pues no sabía en realidad si el intercambio territorial le favorecía o no. Sólo se repetía a sí mismo que eso no debería afectar sus derechos ni en la península ni en las islas. De hecho, pensó que quizá ahora que el territorio pasaba a Bolivia, sus nuevos hijos serían bolivianos y eso les daría más derechos, los mismos que a ellos se les habían negado en el pasado. Pero esas eran sólo especulaciones: Incluso con la explicación del subprefecto, ninguno sabía en realidad por donde pasaba la frontera acordada. Y a nadie le interesó preguntarles ni explicarles. Alguien les dijo que todas las islas habían quedado con el Perú y, si bien no sabían si eso era cierto o no, la verdad tampoco les importaba mucho pues, además que sus padres y abuelos las habían adquirido legalmente cuarenta años atrás, estas islas tenían solo las aynuqas de la comunidad. El poblado vecino de la isla de Anapia —que aparentemente se mantuvo peruana— estaba también consciente de la propiedad Ojjeña de las islas y, por tanto, no creían que pudieran hacer reclamo alguno.

También les consoló indicando que el intercambio territorial no afectaba sus derechos como ciudadanos peruanos… claro, como ciudadanos peruanos en territorio extranjero. La cruda respuesta sólo ratificó la percepción de los comunarios de Ojje respecto a una patria que nunca los vio como sus hijos, y que ahora se deshacía de ellos sin siquiera preguntarles.

2000

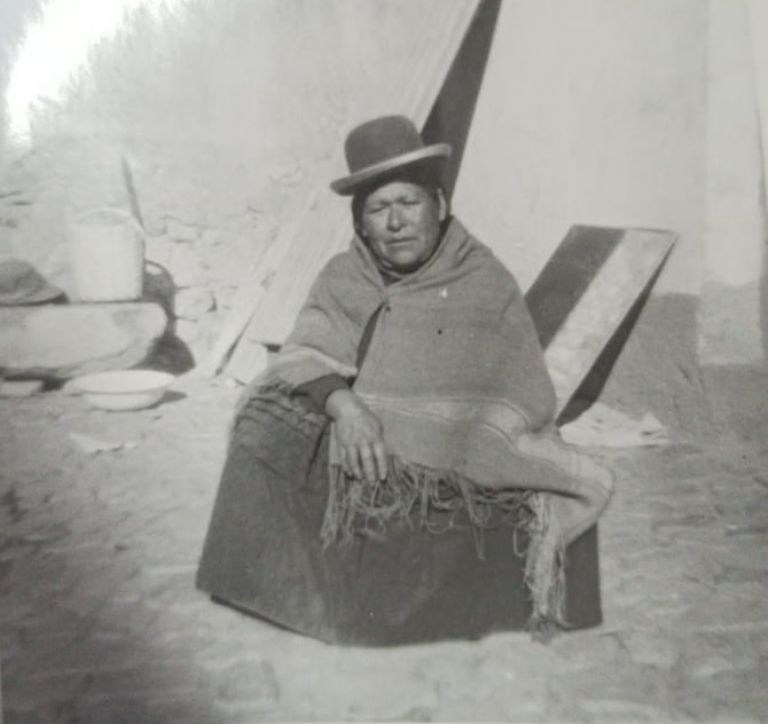

Mónica Arratia cruza apresurada el estrecho de Tiquina, mientras por el este, detrás del Illimani salen recién los primeros rayos del sol invernal de junio. Sabe que puede alcanzar a tomar un desayuno en el mercado de San Pedro, mientras espera al minibús que partió con ella a las 5 de la mañana de la parada del Cementerio en La Paz, y que la llevará hasta Ojje, su pueblo natal y de la familia de su difunto esposo, Martín Espinal. Quiere llegar temprano porque debe encargar remover la tierra, ayudada por un tractor en los terrenos de la península, y hacerlo manualmente como cada año, en la isla Caana.

Debe rondar los setenta años, aunque ni ella lo sabe en realidad. Lo que sí sabe es que la fecha de nacimiento según su carnet boliviano es errada —4 de mayo de 1918— pues eso querría decir que tendría 82 años, lo que le genera algo de risa. El carnet también le cambió el lugar de nacimiento pues si bien ella nació en Chilaya, zona de Lojpaya, de la comunidad Ojje —cuando ésta era peruana, antes de su canje a Bolivia— su carnet indica que nació en Tiquina.

El carnet también le cambió el lugar de nacimiento pues si bien ella nació en Chilaya, zona de Lojpaya, de la comunidad Ojje –cuando ésta era peruana, antes de su canje a Bolivia- su carnet indica que nació en Tiquina.

Las familias arreglaron el matrimonio de Mónica con Martín Espinal. Al principio, ella no estaba de acuerdo con ese arreglo, pero poco a poco vio en Martín a un esposo dedicado y bondadoso. Una vez casados, se fueron a vivir a La Paz, primero con unos familiares y luego en una vivienda que aún queda en pie, sobre la Avenida Baptista, casi esquina Calatayud, cerca de la Garita de Lima. Martín encontró uno y mil oficios para generarse ingresos: Fue panadero, salteñero, carpintero y hasta bordador. Quizá por esa capacidad de reinventarse, logró acumular suficiente dinero como para comprarse una casita en las afueras de la ciudad en ese entonces, en la zona de Callampaya.

En esa casa vivieron los sucesos que marcaron la historia reciente, como la Revolución Nacional de 1951: Así, vieron de reojo cómo los obreros de Villa Victoria se enfrentaban al cuerpo de policías y cómo éstos escapaban por los cerros de Munaypata, cayendo muertos por tiros de fusil. Esa casa también vio nacer a sus dos hijos, Angel y Vicenta, en un periodo de gran expectativa por las nuevas reformas que debían favorecerles, más que a ellos, a sus padres y a sus abuelos. Pero el destino quiso llevarse temprano a su esposo Martín, quien murió en 1965 por una enfermedad en la espalda y el poco cuidado. Desde entonces los sueños de Mónica pisaron tierra: Tuvo que volver con más frecuencia al campo a apoyar los trabajos agrícolas tanto de su familia, como de las tierras que había heredado de su esposo. Asimismo, se dedicó al comercio minorista en la avenida Tumusla, lo que en ese entonces le brindaba suficientes ingresos como para hacer “crecer a sus wawas”. La muerte de su nuera Catalina a principios de los años 80, la hizo aún más fría, y a sus setenta, quizá como una reivindicación a sus años de infancia lejos de su comunidad, no había dejado de cultivar año tras año la tierra que había heredado.

Ya en la comunidad y una vez coordinado el trabajo en sus terrenos peninsulares, encarga a Gonzalo que la lleve en bote desde la playa detrás del montículo del pueblo hacia la cercana isla Caana. Poco antes de llegar, nota que hay un par de toldos en la isla y un par de policías apostados ahí. Ni bien los uniformados notan que el bote se acerca, salen de la isla en otro bote con un mástil y bandera peruanas y, con un megáfono en mano, piden al bote de Gonzalo retornar a Ojje. Mónica queda sorprendida y enojada, y pide a Gonzalo continuar la navegación. Llegan a quedar de frente con el bote peruano, momento en el que el reclamo es respondido con amenazas de detención por parte de un coronel de la Policía Nacional del Perú, de nombre Helmer Ramírez Bustamante, por “evasión de frontera”, a pesar del reiterado argumento de que sus chacras están y siempre han estado ahí. Gonzalo le pide a Mónica volver a la península y coordinar el reclamo con las autoridades de Ojje.

Una vez de vuelta, al mencionarle el suceso a Gabriel Coaquira, secretario general del Cantón, él le menciona que el reclamo no es nuevo, que semanas atrás se apostaron policías peruanos en la isla a solicitud de pobladores peruanos del distrito de Anapia, que han usurpado sus tierras. Específicamente, la familia de una tal Victoria Choque de Ticona, que había tomado posesión, sin respaldar derecho alguno más que su nacionalidad. Mónica no tiene tiempo para más. Ha perdido tiempo en ir y volver, y buscar y hablar con el secretario. Le pide que gestione el retorno de los comunarios Ojjeños a la isla; lo que no sabe es que a partir de entonces nunca más volverá a pisar la tierra insular de su familia.

Mónica no tiene tiempo para más. Ha perdido tiempo en ir y volver, y buscar y hablar con el secretario. Le pide que gestione el retorno de los comunarios Ojjeños a la isla; lo que no sabe es que a partir de entonces nunca más volverá a pisar la tierra insular de su familia.

2019

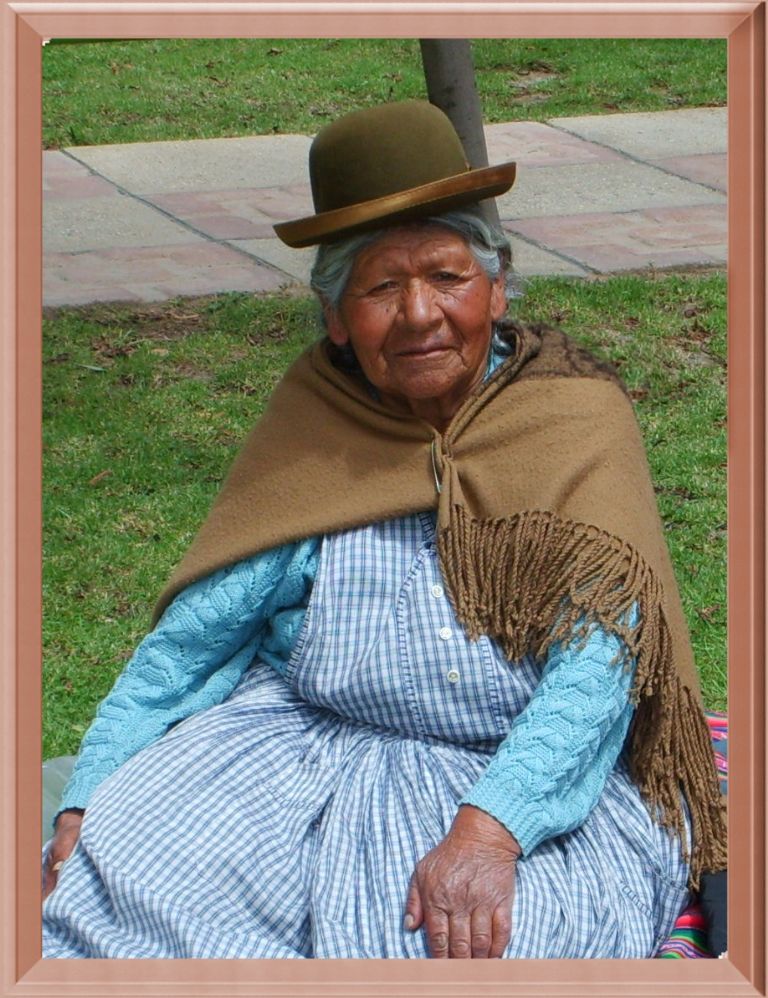

Mi nombre es Roberto Jiménez Espinal. Acabo de cumplir 41 años, nací y vivo en La Paz. En 2016, cuando escribía una relación de la historia del pueblo de mis abuelos para un sitio web, encontré en internet documentos sobre una supuesta propiedad de los comunarios de Santiago de Ojje y Lojpaya, comunidades bolivianas, en una isla que hoy es propiedad del Perú. Aquello se corroboraba con recuerdos intermitentes que mi abuela Mónica Arratia me había dejado cuando estaba aún viva –ella murió en julio de 2015, a la edad de 96 años, o por lo menos eso indicaba su carnet- indicándome que solía ir a cultivar chacras en una isla llamada Caana, hasta que fue impedida de ingresar, como todos los demás comunarios, a inicios del 2000.

Lo que más me llamó la atención fue enterarme que el Estado peruano reconoció en agosto de 2005, mediante el Decreto Supremo N° 056-2005 RE, la propiedad de la isla por parte de “ciudadanos bolivianos descendientes de peruanos que posean propiedades en la isla peruana de Caana”, exceptuándoles así de la “prohibición para la adquisición y posesión, por parte de extranjeros, de bienes dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras”, que indica su Constitución. O sea, contra la opinión de varios de sus ciudadanos que exigían expulsar sin más ni más a bolivianos de la isla después de una disputa iniciada en 2000, el Congreso Peruano respetaba los derechos ganados mediante la compra de terrenos de los comunarios de Ojje, entonces peruanos, y que se vieron obligados de cambiar de nacionalidad por el canje territorial de 1932, que establecía a Ojje como boliviana, pero no así a la isla Caana, de propiedad suya.

Lo que más me llamó la atención fue enterarme que el Estado peruano reconoció en agosto de 2005, mediante el Decreto Supremo N° 056-2005 RE, la propiedad de la isla por parte de “ciudadanos bolivianos descendientes de peruanos que posean propiedades en la isla peruana de Caana”

La información que encontré en internet refería a un escrito público de compra de terrenos en la isla Caana, que databa de 1893…¡126 años atrás!. Pasaron más de 3 años desde que obtuve dicha información y a partir de entonces, me repetía cada año el deseo de ir a buscar la fuente a los archivos de Puno, donde supuestamente se encontraban. Quizá el deseo era sólo eso, esperando morir en el tiempo, como otras tantas promesas que nos hacemos y no cumplimos. Sin embargo, en julio de 2019, aprovechando un par de días de vacaciones, decidí que era entonces o nunca, y así, con más ánimo que realidad partí de La Paz rumbo a Puno un jueves por la mañana, a donde llegué al atardecer.

Ubicar el archivo regional no fue difícil, pues Puno es una ciudad relativamente pequeña. Confiado en mis datos (una escritura con el número 75, folios 180v-184v, protocolo Nº 73) me presenté la mañana del viernes. Para mi desazón, surgió el primer problema: Además del número de escrito, me preguntaron por el distrito y el notario que había realizado esto, “pues se entiende que para cada distrito existía un notario”, me indicó la archivista. Me sugirieron buscar con los nombres de los dos notarios disponibles en Puno en ese entonces. Y así lo hice. Esperé y esperé y me quedé esperando durante otra hora más, hasta que me llamaron para indicarme que no habían encontrado el documento, al menos con la información disponible. Iba ya a irme resignado pero, en un último intento, me sugirieron subir a un piso donde se encontraban libros notariales más antiguos. Después de otra hora de búsqueda -ya era casi medio día e iban a cerrar- me pasaron un libro original, de esos manuscritos y con olor a pasado, rubricado por un notario llamado Carlos Toranzos. Efectivamente, los datos coincidían a la perfección y, por primera vez pude leer, entre otros, el nombre manuscrito de mi tatarabuelo Valeriano Espinal, del que solamente tenía la referencia del nombre por ingenuos intentos previos de reconstruir mi árbol genealógico. Lloré por dentro y luego por fuera, al tener frente a mi este documento de compra. Comencé a imaginar que más de 100 años atrás, mis ancestros habían estado cerca de ahí, también en Puno, frente a ese libro, quizá sin tener la capacidad de hablar el castellano ni firmar, pero al menos ahí, atestiguando esa compra tan importante para ellos. Me pregunté por qué nunca mis abuelos me habían comentado sobre este hecho, pero luego me reproché a mí mismo el por qué nunca había indagado un poco más, cuando ellos estaban aún vivos. ¡A veces nos interesamos tan poco de las cosas que sí cuentan!

Entonces, todo cobraba sentido: por qué mi abuelo materno, Martín Espinal, no había ido a la Guerra del Chaco si para entonces tenía la edad de enlistarse. Por qué mi otro abuelo, Miguel, había estudiado en Yunguyo y se sabía de memoria el himno peruano pero no así el boliviano. Por qué el carnet de mi abuela Mónica Arratia indicaba erróneamente que había nacido en Tiquina en 1918, cuando había nacido en Chilaya, seguramente alrededor de 1930, cuando ese territorio y todo Ojje eran aún peruanos. Sólo entonces cobraba sentido también la reivindicación de nuestros abuelos sobre la cuestión de la Isla Caana, invadida por jóvenes colonos peruanos del distrito de Anapia, que hasta la fecha se mantienen allí en la Isla, sin ningún otro respaldo que su aspiración a que el tiempo haga que se imponga su posesión, con la muerte de todos los antepasados peruanos, hoy bolivianos.

La historia puede quedar ahí, como una simple anécdota de un canje territorial inconsulto e impuesto. En cambio, para mí, para mi familia, y para todas las familias que han estado al medio de estos sucesos, representa una agresión más a nuestra identidad, ayer como peruanos, hoy como bolivianos, pero desde que hay memoria colectiva, a nuestra identidad cultural y territorial como aymaras, que cruza las fronteras impuestas