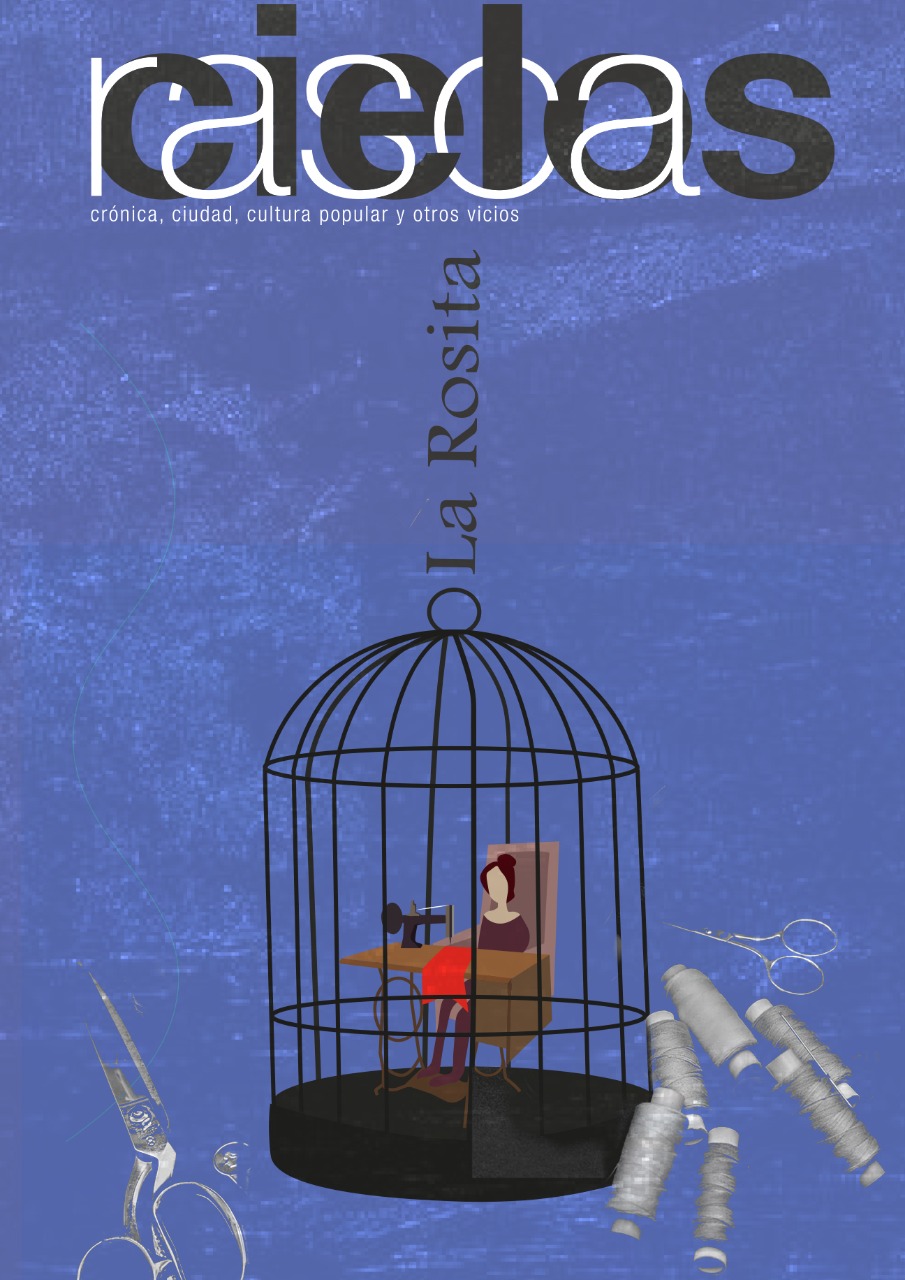

Una joven es arrancada de su comunidad rural en La Paz por familiares migrantes en Buenos Aires. La violencia y la indolencia de que es víctima Rosita, como tantas otras mujeres cuyas historias se esconden tras las cifras de la trata y tráfico de personas, son el contrapunto de este texto ganador del tercer concurso nacional de crónica Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela convocado por la revista Rascacielos.

“Hemos aprendido a volar como los pájaros,

a nadar como los peces,

pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos,

como hermanos”.

Martin Luther King

Escarbar la papa

Ruth Eliana Pairo Velarde, natural de la comunidad Uncallamaya del municipio de Collana, provincia Aroma de La Paz, cruzó la frontera La Quiaca–Villazón cerca del mediodía del 22 de junio de 2012. Viajó sola hasta su pueblo para visitar a su familia, como haría hasta abril de 2015, cuando fue encarcelada. Dos días después de ese junio, su hermana Marisol caminaría hasta Collana Capital en busca de la mujer de su primo Tiburcio para pedirle que les ayude a escoger la papa que iban a cosechar. La prima Flora aceptó el trabajo y pasó el día con ellos.

En ese entonces, Rosita P. H. tenía 20 años, cumplidos el 28 de abril, pero parecía menor. Había ido a la escuela lo suficiente para aprender a leer y escribir y luego olvidarlo. Era tímida, callada y no se defendía sola. Sus únicas amigas eran las ovejas que cuidaba, las suyas y las encargadas. De hecho, no hacía nada más que pastorear. Si fuera más entradora, se ganaría el pan en la cantera de piedra caliza de la Cooperativa Industrial Minera Collana por Bs 100 al día, como hacen mil de los cinco mil habitantes del municipio, casi todos mujeres y viejos; y si fuera canchera, habría emigrado antes de cumplir 14 o 15 años a La Paz, Santa Cruz, Brasil o Argentina, como sus hermanos –al final Collana, como casi todo el altiplano, es un pueblo de viejos y niños–. Pero como es tan callada, así nomás, de pastora estaba bien.

Claro que esas ideas retrógradas no van con gente moderna como Marisol. Ella sabía que su hermana había vuelto, en realidad, para buscar a una chica que le ayude en su taller textil de Buenos Aires. Por eso, esa mañana, cuando vio a Rosita tan frágil y friolenta, paradita en el umbral de su casa de adobe, revoque de barro y techo de paja y sin animarse siquiera a interrumpir la charla para avisar que ya se iba al campo, supo que la búsqueda había terminado.

—¿Tu hija no querrá ir a la Argentina?—, le dijo a Flora más tarde, en Uncallamaya, mientras separaban las papas grandes de las pequeñas. —No sé. A ella habría que preguntarle—, contestó la madre por cumplir, porque en realidad ya sabía la respuesta. Era lógica. Después de todo, el 71% de la población del municipio es pobre, el 25% vive en el umbral de serlo y sólo el 3% tiene sus necesidades básicas satisfechas. De sus siete hijos, cuatro ya se habían ido. Dos a Brasil, uno a Santa Cruz y una a La Paz. Rosita será la quinta. Sólo le quedarán dos: el segundo, que hace pastar vacas, de quien sus hermanos dicen que no le gusta trabajar, y la menorcita que todavía no ha cumplido once.

—Va a ganar bien. Mi hermana la puede llevar. Con ella va a vivir, le va a dar comida y le va a pagar 150 dólares por mes. Va a poder ahorrar, pasear y estudiar. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Nada!—.

Marisol fue convincente. De inicio, el trabajo iba a ser sencillo, le dijo. Básicamente, ayudar: pelar papas y cortar verduras para la cocina e hilitos sobrantes en la ropa confeccionada en el taller, doblar los pantalones y esas cosas.

Menos de una semana después, el viernes 29 a las 10:45, Rosita registrará su ingreso a la Argentina en el cruce La Quiaca–Villazón, siete segundos después de Eliana, ambas transportadas por una unidad de Buses Potosí con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sólo su mamá y su hermano Humberto la acompañaron a la Terminal de Buses de La Paz para despacharla, confiados en que se iba con una familiar. Allí le entregaron un celular a medio uso y una agenda con tres o cuatro números adonde llamar “por cualquier cosa”. Rosita se despidió de papá Tiburcio en casa. Le dijo que esté tranquilo, que viajaba con su tía y que le llamaría seguido. Sin embargo, casi tres años después recién se enterará de que la diabetes y la adicción a las gaseosas se lo llevaron una fría tarde de invierno, un mes después de su partida.

A ella le pasó con su marido

Para exculparse ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín Nro. 3, Ruth Eliana Pairo Velarde afirmó a través de su abogado, el defensor público oficial Cristian Barritta, que hasta que la desgracia llegó a su vida, su destino y el de Rosita P. H. estaban completamente separados. Que se juntaron por casualidad en uno de sus viajes, cuando les tocó sentarse una al lado de la ventana y la otra al lado del pasillo en el bus en que se conocieron. Que hablaron mucho. ¡Que Rosita habló mucho! Que le contó que venía a Buenos Aires por primera vez. Que venía a trabajar. Que traía un teléfono. Que debía comprar un chip. Que se bajaría en Liniers. Que alguien la esperaría en la Terminal y cosas así.

También que al llegar llamó al “alguien”. Que el alguien no se presentó. Que tampoco lo haría porque estaba en una fiesta. Que era sábado. Que era tarde. Que hacía frío. Que la pobre sentía miedo. Que no tenía adónde ir. Que le rogó que la aloje. Que, como era compatriota, aceptó. Que no hay decisión de la que más se arrepienta. Que durmió en su casa. Que comió en su mesa. Que al día siguiente se fue a Villa Lugano a buscar al alguien. Que tiempo después volvió. Que le dijo “tía” como muchos bolivianos del campo hacen. Que le pidió alojamiento otra vez. Que una tal María la fue a buscar. Que le advirtió que acogerla le traería problemas. Que a ella “le pasó con su marido”. Que otra vez se fue. Que otra vez volvió. Que otra vez le pidió quedarse. Que recordó a la tal María. Que esta vez le dijo “no”. Que nunca vivió en su casa. Y que por eso, entre otras cosas, era inocente de todas las barbaridades de las que los acusaban a ella y a su marido.

Cumbia y máquinas de coser

Desde 2011, cuando se separó y se fue al sur con sus cinco hijos, la señora María Luz Flores, “doña Mary”, deja su trabajo de doméstica y su puesto de “mantera” en El Calafate cada tres o cuatro meses. Toma un bus que la lleva a Buenos Aires. Viaja más de 46 horas. Cobra sus alquileres. Compra ropa para revender. Y retorna. Los viajes de compras de los comerciantes del interior son así, de ida y vuelta, de un solo día. Y aunque ella se queda hasta tres y hace todo rápido, siempre le falta tiempo. La Salada, Av. Avellaneda, Once, sus inquilinos y los detalles de su casa del pasaje Tigre al 546 del barrio Sarmiento de Villa Celina, donde se ha dejado una pequeña habitación para alojarse, se comen todo.

La compró al paso, veinte años más joven, con la idea de envejecer allí. Vio el terreno. Vio un cartel de “se vende”. Llamó. Escuchó el precio y la aclaración de que no tenía papeles. Aceptó. Pagó. La ocupó. La levantó de a poco e hizo el barrio con los vecinos. Un tiempo después, ya alquilaba habitaciones. En 2015, cuando doña Mary descubrió la locura que se vivía en su casa, sus inquilinos eran cuatro familias y una viejita solitaria. Sin embargo, de los 17 habitantes de la casa, sólo uno fue citado a declarar en el juicio: Alfredo, que vivía en el piso de abajo con las máquinas de su taller textil, su esposa y sus siete hijos. Fue él quien le rogó que no llame a la Policía, que arregle de otra forma o, mejor, que “no se meta”. Sabía que el allanamiento le afectaría. Que incautarían sus máquinas. Y que, además, sus cosas de valor, su dinero, desaparecerían en el operativo. También fue él quien le pasó el teléfono del otro Alfredo, “El Ayala”, para que haga el rescate, resuelva el problema o, al menos, los proteja de los abusos de la policía.

En todo este tiempo, además de apurada, doña Mary se ha vuelto discreta. Sólo habla con sus inquilinos y saluda a la rápida a quienes cruza en la calle. Sin embargo, “comadrea” un poco con su amiga Dolly del quiosco de al lado. El barrio es pobre, poco urbanizado, pero como las casas son de al menos dos plantas y la calle es angosta, tiene árboles, y hay carros parqueados a toda hora; el sol estacional puede ser escaso, por eso Dolly se solea al frente, sentada en un banquito. Desde allí, antes del atardecer del viernes 17 de abril de 2015, cuando llegó cansada, con ganas de comer algo rápido, cobrar alquileres y dormir, le mostró a la chica flaquita y medio enferma que se escondía en la planta alta de su casa. Sin embargo, la chica se dio cuenta, cerró las cortinas y desapareció. —Siempre hace lo mismo. Se oculta—, le dijo Dolly y le recomendó que averigüe, porque podría traerle problemas.

A Rosita se la podía ver sólo así, por descuido, tras esas pequeñas ventanas, siempre cerradas y con cortinas del taller textil de la planta alta de la casa de doña Mary, porque sus patrones, Abdón Tuco Callisaya y Eliana Pairo Velarde, no dejaban que nadie la viera. Salía sólo para hacer compras, siempre con Eliana y en el carro de Abdón. Regresaba cargada de bolsones y entraba rápido. Cuando empezó a adelgazar vestía varias calzas, joggins, remeras, buzos y suéteres para que no se note. También la tenían en silencio. En esos tres años de locura nadie escuchó nada extraño. No hubo gritos, ni llantos, ni nada. Sólo cumbia y sonido de máquinas de coser.

Tampoco tenía amigos ni conocidos. Los pocos que se enteraron de su existencia, sólo sabían que en la casa de doña Mary vivía una chica cada vez más flaquita, que hacía compras con la argentinizada, pretenciosa y problemática Eliana. Tal vez por eso, a la mañana siguiente, cuando se descubrió su historia y El Ayala le preguntó si sabía dónde estaba, contestó que no. Sólo que era la casa de su “tía” Eliana y que estaba cerca de una plaza, en Argentina. La plaza era la rotonda Bolivia, de Olavarría y Roosevelt, el centro comercial de Celina, donde la feria es el “ya, no ya” de la ciudad y donde todos hacen compras o ventas. O, tal vez, otra más pequeña, frente a la sede de la empresa de transportes Nueva Chicago y partida del colectivo 80, por donde necesariamente debían pasar para ir a la feria.

No moleste, estamos trabajando

Por la naturaleza de su trabajo y porque su mujer, de carácter fuerte y arrogante, asumía el liderazgo de su familia, era habitual que Abdón Tuco Calisaya se despierte antes de que amanezca y se acueste tarde. Mucho antes y mucho después que el resto. Pero al alba del sábado 18 de abril de 2015 no ha despertado porque, en realidad, no ha dormido. Esa noche nadie ha dormido en su casa. Desde que doña Mary golpeó la puerta para cobrarle el alquiler y terminó llevándose a Rosita, o lo que quedaba de ella, a su habitación, hasta que ya de mañana la amenazó con suicidarse si llamaba a la policía, no ha dejado de pelear con su mujer ni de subir al cuartito de la terraza para intentar convencerlas de que Rosita regrese, que la iban a llevar a Bolivia y que era mejor no hacer problema.

Fue así: atacada por la intriga, doña Mary decidió ver cómo estaba la “flaquita” que trabajaba “con cama” en el taller de Abdón y Eliana. Era verdad que se escondía y que de un saludo nunca había pasado con ella, pero hasta entonces no lo había notado. “Es una chica triste”, se decía y lo olvidaba. Una sola vez preguntó por ella. “Es mi sobrina”. “La pobre tiene problemas”. “Está enfermita”. “Se ha hecho un aborto”. “No tiene a dónde ir”. “Quiere volver a Bolivia” y cosas así le había dicho Abdón. Recién ahora lo recordaba. Eran flashes. También recordó a Rosita, la gordita que había llegado a trabajar con ellos casi en cuanto se mudaron. “Se ha portado mal. No se ha acostumbrado al trabajo y la hemos devuelto”, le había dicho de ella. Su memoria seguía entre flashes.

Con todo eso en mente, le cobró primero a su inquilino Alfredo para aprovechar y preguntarle si sabía algo. Fue la primera de tres charlas esclarecedoras: Primero, “no sé nada”. Luego, “arriba trabaja una chica a la que abusan mucho. Siento mucha pena, pero no puedo meterme. Algunos talleres son así, sólo queda aguantar”. La próxima será a la madrugada, en la terraza. Allí le rogará “que no llame a la policía. Que además de incautar las máquinas de Eliana, se llevarán las de él, y que ella no podrá alquilar porque precintarán los talleres”. Luego llamará a Alfredo Ayala “que siempre ayuda a los bolivianos” y le pasará el teléfono.

Cuando les tocó el turno a Abdón y Eliana, habían pasado las 18:00. La recibieron en el comedor. Les cobró. Preguntó por la joven. Pidió verla. Abdón asintió: ”Es una sobrina. Está enferma. La estamos haciendo ver”, le advirtió calmado. Sólo habló él. Ni Eliana ni su hija dijeron nada. Los dos únicos costureros presentes le pidieron “que no moleste, que estaban trabajando”. Eran familiares de Eliana y también vivían en la casa, al otro lado del pasillo que daba a las escaleras. Mary los ignoró y entró al taller. Allí estaba. Al fondo. Encogida de hombros. Asustada. Con la mirada perdida. La cara enjuta. Los ojos hundidos. El cabello rapado a la mala. 23 años pero con apariencia de más. 1,55 de estatura, pero a la vista más pequeña. Máximo 25 kilos mal disimulados con buzos viejos y sin zapatos.

Su pie izquierdo estaba hinchado y tenía una infección que parecía fuerte. Cuando le pidió que se levante, Rosita no pudo. Cuando pudo, no logró caminar, no sin cojear. La sacó de allí. Le dijo a Abdón que la llevaría arriba, que quería conocerla, ver cómo le podía colaborar. La chica estaba mal. La pareja se miró. Abdón asintió con la cabeza otra vez y le balbuceó algo a la chica, en el oído. Algo como “no vas a contar nada”. Luego salieron. Atrás, Eliana y Abdón empezaron a agarrarse a gritos. Es decir, Eliana agarró a gritos a Abdón, alguna oración que termina en “… tu chola”.

Reemplazada por sí misma

Cuando llegó a Buenos Aires, Rosita tenía claro que, para ahorrar, su tía Eliana le iba a guardar su sueldo de 150 dólares mensuales porque podía perderlos. También que no iba a necesitarlos, por lo menos al principio. Aunque no que la dejaría sin carné, celular ni libreta telefónica.

—Por favor, tía, quiero hablar con mi mamá—, le dijo la primera vez que se los pidió, al día siguiente de haber llegado.

—¡Qué hablar! Vos tenés que trabajar. Luego vemos—, le contestó ella.

El “luego vemos” era siempre la misma respuesta, pero con castigos y golpes, hasta que dejó de pedírselo. Los tres años que Rosita estuvo en Buenos Aires, jamás pudo llamar a su mamá, ni siquiera cuando se enteró que murió su padre, para llorar juntas.

Como Eliana, su hermana Marisol tampoco habita Uncallamaya; así es que Amalia, su madre, es la única referencia que tiene Flora Huaynoco para saber de su hija, pero la respuesta es siempre la misma: “Debe estar bien. Qué siempre te preocupas. Si recién se ha ido” y, ante la insistencia, le anotaba números de teléfono inexistentes. Pero como todo en el mundo cansa, Amalia también, y su ruptura fue total: “Mi hija ha llamado —le dijo una mañana— dice que tu hija no te quiere ver más, que aquí la tratas mal, que te quiere olvidar. ¿Acaso está vieja para no trabajar? ¿Por qué siempre mira mi plata? ¿Lo que estoy ganando aquí? Ha dicho”. Y ante la indignación del “Yo le voy a llamar. Que me lo diga a mi», le dio otro número falso, el último.

Así la conoció doña Mary: recién llegada, indocumentada, incomunicada, explotada y sin paga. Y saberlo no le hubiera parecido extraño. Después de todo, en Argentina el cuentapropismo y el empleo “en negro” son el motor de la economía y, con la migración, un cóctel que explota en barrios como el Sarmiento que tiene todas o casi todas sus casas repletas de talleres textiles clandestinos, jornadas que no acaban, costureros que no se cansan y bolivianos para quienes documentarse es prioridad de segundo plano porque el DNI no les cambia la vida, salvo por los planes sociales. Pero pasaron tres años y descubrir, mientras la llevaba a su habitación para curar sus heridas, que esa gordita de 2012 no sólo no fue «devuelta» sino reemplazada por sí misma pero en versión desnutrida, golpeada, abusada, violada, humillada, cosificada y animalizada, para ella fue simplemente aterrador.

Al año, Mary les renovó el contrato de alquiler y ese fue el mismo año que el violador Abdón Tuco Calisaya tardó en traicionar su fidelidad marital, meterse al cuarto de su sobrina política y abusarla “con acceso carnal”, como dirá luego su imputación. El año que tardó en empezar a hacerlo, en realidad, porque hasta que Rosita le pidió a su tía que frene al marido, pasó al menos tres veces. Sin embargo, para el cínico, fue fácil convencer a su mujer de que era Rosita quien lo seducía y se aprovechaba de él. Así, Eliana se convertía en víctima, “La matandos–callandos de la Rosita. Quién diría”. Ese día fue el principio de su calvario en serio. Para rematar, a Mamá Flora le contaron que su hija andaba mal, que se había metido con el marido de su tía, sin más detalles.

Doña Mary, esa noche; Alfredo Ayala, en la mañana; el médico forense del Hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita en La Matanza, por la tarde; y la psicóloga que la interrogará en Cámara Gesell, meses después, escucharán en primera persona el horror que vivió Rosita en esa casa. Ella les hablará tranquila. Con naturalidad. No llorará. Ni siquiera lagrimeará. No les pedirá ayuda. No rogará que la rescaten. Ni nada. Su relato será lineal. Sin matices. Con la mirada resignada. Como si sintiera que su sufrimiento fue normal. Que todos vivimos así. Que, en el fondo, la justicia no existe. Serán sus cicatrices, sus hematomas, sus moretones, los daños internos, quienes hablen por ella. Las cicatrices siempre hablan, más que las palabras.

Como las adúlteras del pueblo

Mary y Rosita caminan por el pasillo y suben las escaleras rumbo a la habitación de la terraza. Son apenas unos pasos. Es la primera vez en tres años que la joven se relaciona con alguien que no sean sus tíos. Sin embargo, la que no sabe qué hacer y está nerviosa es Mary. Llegan. Mary abre la puerta, la recuesta sobre la cama y prepara el baño. Anochece y prefiere apurarse. Es cuando Abdón se acerca por primera vez, toca la puerta y llama a Rosita para cenar. No hacen caso. Recién cuando la baña se da cuenta de que la gordita que se portó mal y la devolvieron y la flaquita que abortó y se quiere ir son la misma persona.

—¿Por qué no me contaste nada? —le preguntó.

—No puedo—, contestó ella—. Me han prohibido hablar contigo. No puedo ni saludarte y si me saludas, tengo que decirte que estoy bien. A todos tengo que decirles igual. Si no, me pegan.

Las cicatrices de su espalda y abdomen eran demasiadas. Tenía marcas de golpes de palos, fierros, cordones y objetos cortantes, punzantes y calientes. Cortes. Quemaduras. Moretones. Hematomas. Escoriaciones por ataduras en muñecas y tobillos. Manos y pies hinchados. Una nalga agrandada e infectada, la otra atrofiada. Una gran infección en el pie. La cabeza rapada y deformada, también por golpes. Desnutrición extrema. Olor fuerte y asqueroso. Y restos de tejido que le caían de la vagina cuando se ponía de pie.

El examen forense dirá que las marcas y cicatrices eran de diferentes datas. Que la hipotrofia del glúteo derecho era extrema y provocada por traumatismos. Que la hinchazón del edema del izquierdo tenía una temperatura que alcanzaba al muslo, la pierna y el pie. Que la infección del pie derecho provocó un cuadro de insuficiencia renal. Que la vulva tenía un gran edema cianótico negro. Que el labio izquierdo estaba inflamado y crecido en diámetro y espesor. Que la cara interna del labio mayor tenía un corte profundo desde el borde anterior con olor fétido y tan doloroso que impedía una revisión en profundidad. Que el abdomen presentaba masa ganglionar: se podían palpar los ganglios ilíacos por una infección tan grave que en poco tiempo produciría una septicemia que le ocasionaría la muerte, posiblemente la semana siguiente a su rescate.

Eliana siempre consideró que las golpizas eran justas. Que Rosita se las había ganado “por buscona”, por meterse con su marido. Abdón le pegaba “para disimular”, para que su mujer no sospeche de él. Cuando le sugería que pare, que ya era demasiado, Eliana salía de sí y la golpeaba más. Y la hija de 15 le pegaba porque pegarle era habitual. En su cuerpo se rompieron demasiados palos, así es que se pasó a los fierros. Y la violencia generó el encierro y el encierro las ataduras. Cuando la familia salía los fines de semana, la ataban de manos y pies a una silla o a una máquina y la amordazaban para que no grite. También la echaron de su cuarto y la hicieron dormir en el taller, primero sobre un colchón viejo, luego sobre el piso, amarrada de pies y manos, “como Cristo” —dirá ella—, a la máquina del fondo, donde Mary la había encontrado, también para que no huya.

Y perder la inocencia con un casado le provocó el rapado de cabello, igual que las adúlteras de su pueblo, y un abuso aún mayor: como “le picaba”, Eliana le introducía objetos a la vagina: locotos rojos, locoto en polvo, conos de cartón –de los hilos de uso industrial– y palos. A la par, dejaron de alimentarla, sólo comía sobras extremas como verdura podrida y hasta heces de gato. La despertaban con agua fría y le quitaban los olores con lavandina. Días antes de su rescate, cuando Eliana le introdujo un palo de escoba a la vagina y la levantó en el aire “como un peluche”, fue su cosificación final; y cuando la pareja de costureros que trabajaba en el taller – el hermano de Eliana y su esposa– se rió como hacían cada que una cosa de éstas pasaba, fue su deshumanización total.

Como si nada hubiera pasado

La vida de El Ayala siempre ha sido la radio y el trabajo “por la colectividad boliviana”. Por eso, esa mañana de sábado, cuando recibió la primera llamada de doña Mary, repartía volantes en Villa Lugano como parte de sus actividades.

—Pero señora, es fácil. Usted llame al 911—, contestó.

—Don Ayala, tiene que venir porque usted ayuda a la gente —replicó ella.

—La policía va a ir, señora. Si hay algún problema, me vuelve a llamar—, cortó.

—Si llamo al 911, aquí se quieren suicidar. Tiene que venir. Si no viene, lo que pase va a ser su culpa—, insistió ella, cuando volvió a llamar.

Lo del suicidio fue una amenaza poco creible de Abdón para que no venga la policía, pero buen argumento para Mary. Logró que Alfredo Ayala, el Jilata, sienta culpa y fuera a ayudar, pese a que ella ya había llamado al 911 y había dicho lo mismo: “Aquí se quieren suicidar”. Por eso, cuando llegó la primera patrulla buscaba, en realidad, a un suicida y no un caso como el de Rosita.

Fue a El Ayala a quien La Rosita le contó su tragedia por segunda vez y con más confianza porque él le habló en aymara. Grabó la entrevista y sacó fotografías, aunque sólo las necesarias para documentar el caso, no para difundirlas; por eso no hubo fotos ni audios de Rosita en las radios ni en redes sociales, pese a que todos las pedían. Solo las presentó al proceso penal cuando la fiscalía se las pidió.

Al terminar de hablar, El Ayala llamó a la Policía “antes de que los autores se escapen”. Sabía que si se los ubicaba, no habrían allanamientos ni decomisos. Y casi de inmediato, llegaron dos patrullas. Dos policías varones y dos mujeres. Envió a “las femeninas” con la víctima, y él fue donde los autores con “los masculinos”.

—¿Qué pasó con la Rosita? ¿Qué le han hecho?—, les dijo antes de entregarlos a la policía.

—Se nos fue de las manos, Jilata—, contestó Abdón.

—¿Alguna vez has escuchado mi programa, hermano?

—Sí, Jilata. Siempre te escuchamos.

—Entonces, cómo le han podido hacer así. Hablamos de esto, hermano. No una vez, siempre hablamos.

—Yo sé que cuando salga de aquí, ya no voy a volver, Jilata. Estoy consciente de eso—, concluyó Abdón.

—Es que mucho nos ha hecho renegar, pues, porque se ha metido con mi marido y todavía seguía—, discutió Eliana con naturalidad. Como si nada hubiera pasado, sin parecer consciente de la magnitud de lo que habían hecho ni de lo que vivirían después.

Aunque tal vez sí, porque Eliana Pairo Velarde, pese a que su pena será mayor a la de su marido, pedirá que su detención preventiva sea domiciliaria hasta que, más de tres años después, el 11 de octubre de 2018, la sentencien a once años de prisión efectiva, seis meses más que a su marido, por ser coautora de “trata de personas, explotación y reducción a servidumbre”, y autora de “abuso sexual doblemente agravado por ser terriblemente ultrajante y resultar en serios daños a la salud de la víctima”. Por eso esa tarde, mientras la detenían, con toda tranquilidad le dio tareas caseras a su hija Cinthia de 15 años para que las haga mientras ella estaba fuera de la casa.

—¿Por qué no la echaste ese momento? Está mal; pero así, enojada, podías. Era mejor. ¡Cómo le vas a hacer así! —, le contestará El Ayala.

Ninguno respondió. Sólo se miraron y bajaron la vista. Los policías llamaron una ambulancia para trasladar a Rosita al Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Edgardo Balestrini, de Ciudad Evita, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, donde la evaluarán acompañada por doña Mary. Luego hicieron preguntas a todos y se los llevaron a declarar a la comisaría Distrital Noreste 6ta de la calle Martín Ugarte al 850 de Ciudad Celina, adonde llegaron a las 14:00 a bordo de dos carros patrulleros y el viejo Peugeot 504 blanco con el que el Jilata Alfredo Ayala se batía para auxiliar a sus compatriotas.

Casi de inmediato, Alfredo, el vecino de abajo, trasladó las máquinas de su taller textil a otra casa, mientras el hermano de Eliana se mudaba junto a la niña de 15, dejando en el taller las diez máquinas que utlizaban para confeccionar yines y que fueron incautadas después de estar precintadas más de un año.