Un poema, un ojo de vidrio, un árbol… Las muchas dimensiones en torno a una persona cercana que envejece se abren como espacios de memoria que suena a vieja y que sorprende como nueva. Leer la crónica de Herrscher es recordar también las propias historias.

1.El libro de tapas de cuero marrón con el poema de Bécquer

Del salón en el ángulo oscuro

De su dueño tal vez olvidada

Silenciosa y cubierta de polvo

Veíase…

…el padre, sentado en su silla de ruedas con las ruedas trabadas como para impedir una fuga imposible, con la gorra calada hasta las cejas, con el gesto fijado en una media sonrisa inmóvil, con los labios temblando con una palabra siempre a medio salir, con la baba de la mañana, con un mechoncito de pelos blancos hirsutos saliendo por encima de la oreja, con un pulóver percudido por los fideos y los granos de arroz caídos de una mano temblorosa.

El padre está escuchando a su hijo que recita por enésima vez el poema El arpa, de Gustavo Adolfo Bécquer. Hasta una semana antes, y por los últimos tres años, cada vez que el hijo visitaba la casa de los padres, el padre le pedía con voz cada vez más cavernosa pero siempre con el mismo brillo en los ojos celestes de agua de lago, como esos lagos de deshielo de la Patagonia que ambos añoraban, que le recitara su poema favorito. Entonces el hijo iba hasta el estante y tomaba el volumen pequeño, de tapas de cuero ajado, de hojas finísimas de papel de arroz con bordes dorados y opacos, con el cintillo de tela marcando la página.

El padre escucha en silencio. Tiene 88 años y cuando todavía podía estar en su casa se sentaba en el sillón de siempre, el que había venido con él, con su madre y su hermana en 1936, en el trasatlántico Cap Arcona desde el puerto de Hamburgo hasta una Buenos Aires de la que no sabían nada y poco a poco se convertiría en el territorio de alegrías y tragedias familiares.

Según la leyenda familiar, los nazis no les dejaron traer dinero pero sí sus cosas: los viejos libros de Hermann Hesse y Stefan Zweig, los preferidos del padre, los cuadros, enfrentados en el comedor…

Una vez, hace años, el padre y el hijo habían ido al Museo Naval de Tigre, con toda la familia. El hijo recuerda ahora la voz del padre, una voz potente, cantarina, como de maestro sin petulancia, con un levísimo acento de un lugar remoto pero no de su Alemania natal sino de un país de la imaginación, propio, íntimo, de donde vienen las historias de los padres, el tono mesurado con que el padre le contaba historias y le explicaba el mundo. La maqueta del Cap Arcona estaba abierta, y se veían las máquinas, las turbinas, las chimeneas, el comedor de primera, segunda y tercera clase y algunos de los camarotes. Ahí había venido a Buenos Aires el padre, huyendo del nazismo, y se había instalado con sus padres en un caserón de dos pisos en un barrio arbolado de colina suave y brisa del Río de la Plata llamado Vicente López, cuando tenía diez años. Esa casa se pobló con los muebles y los cuadros que vinieron en el Cap Arcona.

Según la leyenda familiar, los nazis no les dejaron traer dinero pero sí sus cosas: los viejos libros de Hermann Hesse y Stefan Zweig, los preferidos del padre, los cuadros, enfrentados en el comedor, que muestran a dos lectores: un gran cuadro al óleo con un viejo lector en una ciudad sombría del Renacimiento, leyendo un libro entre papeles y oropeles, con una ventana de pequeños espejos que al hijo siempre le sonaron holandeses, y otro con un campesino leyendo un diario entre flores y a la luz imperiosa de una ventana que el hijo siempre supuso que daba al campo, a un paisaje bucólico que debía verse tras la ventana abierta.

En 1960 el padre se casó y la madre vino a vivir a la misma casa, donde todavía vive. Esos cuadros ya estaban.

Pero el padre tuvo que irse en junio de 2019. Tuvo que dejar la casa de toda su vida, la casa de su infancia, en la que está tomada la única foto que el hijo ha visto del padre niño, con pantalones cortos, muy flaco, con cara de pícaro, como preguntándole al mundo lo que le depararía un futuro incierto en un país que todavía era una incógnita. La Argentina era, como lo fue Brasil en el libro de Stefan Zweig que los abuelos habían traído de Alemania, un “país de futuro”. Un país nuevo donde todo era posible.

Ahora el padre está durmiéndose en su silla de ruedas. El codo derecho se desliza del duro soporte de la silla y hace que su cuerpo se voltee peligrosamente hacia el costado. El hijo trata de ponerlo derecho, aunque el cuerpo de su padre ya casi no responde.

Poco antes de que fuera necesario ponerlo en esta residencia, le preguntaron al hijo si su padre estaba enfermo. Y él dijo que enfermo no, que no tenía una dolencia que pudiera curarse. Y se le ocurrió una de las metáforas que desde entonces lo atormentan, porque son, como las buenas metáforas, maneras de ver una verdad más allá de los datos que proporcionan los sentidos. El padre no es como una vela a la que un viento intenta apagar. Es como una vela a la que se le está acabando el cabo de la cera.

Tan lentamente.

2.Fanny: el borí borí

Fanny nació en el pueblo de Capiíbary, Paraguay, en 1988. Según Wikipedia, Capiíbary tiene menos de 4.000 habitantes, que viven principalmente de la agricultura de subsistencia. En verano hace un promedio de 38 grados y hay un 80 por ciento de humedad. Según Fanny, “es un pueblo alejado, como un monte con muchos árboles, que ahora está más bonito que cuando me fui. Pero no hay recursos, casi no hay trabajo. Y hace muchísimo calor”.

La madre de Fanny murió cuando ella tenía 15 años. “Ella no se cuidaba con la comida, se enfermó, el médico le encargó dieta pero ella comía a escondidas. Era Semana Santa, un sábado. Mi papá, que apenas habla castellano, yo me comunico con él en guaraní, la acompañó ese día al hospital. En el pueblo no hay médicos, la llevaron a Asunción”.

Fanny está sentada en la mesada de la cocina de la casa de Vicente López. El hijo le hace preguntas y ella le cuenta su historia. Tiene una sonrisa franca y una mirada que al hijo siempre le pareció llena de silenciosa piedad hacia las desventuras de los demás. A los 20 años llegó a Buenos Aires, donde ya vivía su hermana, y al poco empezó a trabajar cama adentro.

Cuando Fanny se embarazó, su primera empleadora le dijo que ya no la necesitaba.

“No reclamé nada”, le dice Fanny al hijo, y él, que no conocía la historia, comprende algo sobre el carácter tranquilo y dócil de Fanny. Así entiende cómo pasó sin quejarse de limpiar la casa de sus padres a vestir, desvestir, limpiar, levantar, acostar y aguantar el peso inerte del padre.

El padre no es como una vela a la que un viento intenta apagar. Es como una vela a la que se le está acabando el cabo de la cera.

“Me acuerdo del primer día que llegué, hace siete años. Tu mamá me ofreció un mate cocido y me entrevistó. Le dije que tenía una beba de dos años, y me preguntó quién me la iba a cuidar”.

Muchas cosas cambiaron desde entonces. Las últimas semanas fueron tan duras que Fanny pensó en renunciar. Entre otras cosas, tenía que cocinar. “Al principio tu mamá cocinaba pero ahora casi siempre cocino yo. Hago su comida, muy distinta a la comida de Paraguay que me gusta a mí”.

El hijo le pregunta cuál es esa comida, y se le ilumina la sonrisa abierta. “En mi casa hago la comida que a mí me gusta comer, como el borí borí, con carne, verduras, tomate, cebolla, morrón, ajo… y la sopa paraguaya, que es con harina de maíz con queso”.

El hijo entiende que siempre la había visto en la casa y en la cocina de sus padres, cocinando la blandura adaptada a la diabetes y la progresiva dificultad del padre para llevarse la comida a la boca. Pero nunca le había preguntado por su mundo, por sus gustos. Y el borí borí era una mínima forma de entenderla.

“Me gustaría volver a Paraguay”, dice Fanny. “Extraño a mi familia, a mis amigos. Y en la villa, donde vivo, a veces escucho cosas que me duelen. ‘Paraguas de mierda, por qué no se vuelven a su país, muertos de hambre’. Y yo acá desde que llegué no paré de trabajar. Aunque con dos cosas me siento todavía muy ligada al lugar de donde vengo: con la comida y con las palabras. Hay palabras que solo sé decir en guaraní”.

El hijo le pide que le dé un ejemplo y Fanny sonríe, calla, la cara se le enrojece como de vergüenza. El hijo decide recordar el nombre del plato que Fanny nunca hizo en casa de sus patronos, el borí borí.

3.El cuadro del Tronador

Con la partida del padre también salió de la casa su cuadro favorito: el Tronador nevado, la montaña de Bariloche que más recuerda y que representa sus días de montañista. Ahora en el lugar del cuadro hay una foto pequeña que tomó la madre en un viaje a Cusco. El hijo preguntó varias veces a la madre por qué no lo reemplaza por otro cuadro grande. Pero ella se niega. La foto pequeña revela y acusa la ausencia del cuadro del Tronador.

El padre vivió en esta misma casa desde su infancia. Desde la casa iba a la escuela, donde tuvo un profesor de literatura alemana del que siempre se acuerda. ¿Por qué será que de los poquísimos recuerdos que le van quedando siempre menciona al profesor y su colección de poesías, que conservó hasta su exilio, y la forma en que este maestro le transmitió el gusto por la lectura?

Ya no lee. Ya no recuerda ninguno de sus libros. Se acuerda de su profesor y de su camino al colegio. Y de tomar el tren para ir a la universidad. Y de cuando era dirigente estudiantil en la época del primer gobierno de Perón. Sus pocos recuerdos son como los últimos granitos de arena que se le quedan pegados en los dedos.

A los 18 años murió su padre, de un infarto. Su madre tuvo que alquilar cuartos en la casa, entre ellos el cuarto de él, a una sucesión de ancianos solos, la mayoría alemanes, que su madre alojaba y alimentaba. Él dormía en el living, entre los sillones y mesas que habían viajado en el Cap Arcona.

Estos eran los recuerdos del padre, que el padre ya olvidó y quedan en la memoria del hijo.

Cuando renunció al trabajo en una gran multinacional, el padre armó un escritorio en el fondo de la casa. Tenía sus libros, sus papeles, su computadora desde la que hablaba con el hijo por Skype. Allí escribió sus libros de contabilidad y de teoría de sistemas, su especialidad y su pasión. En su libro más ambicioso, el padre mantiene diálogos imaginarios con una hija que es una mezcla de su hija y su hijo de verdad, y unos hijos de mentira que le preguntan lo que él quiere contestar, como los diálogos de Platón donde supuestos discípulos le preguntan a Sócrates aquello de lo que Sócrates quiere hablar. Y estos diálogos se desarrollan mientras el padre y la hija suben montañas en la Patagonia.

Estos eran los recuerdos del padre, que el padre ya olvidó y quedan en la memoria del hijo.

El padre organizaba los campamentos a la Patagonia. Todo el año, la familia soñaba con esos viajes en el Chevy y con esas carpas pesadas, con parantes de aluminio, y con las canastas de mimbre con la comida para el viaje. Salían de la puerta de la casa en la madrugada. El padre siempre conducía los 1.600 kilómetros hasta Bariloche. Y subía a los refugios de montaña. Una vez, cuando el hijo era pequeño, el padre abrió agujeros en una mochila de las viejas, y subió al cerro Tronador con el hijo en la espalda, con las piernas saliendo de los agujeros de la mochila.

El padre era un gran caminador.

El padre hoy no puede levantarse ni dar un paso. De todos los cuadros de la casa, la hija llevó a su cuarto de la residencia el cuadro del Tronador, el único que había en el living-comedor de la casa que no venía del remoto pasado en Alemania. El cuadro del Tronador había sido un regalo para la boda de los padres.

El cuadro está hoy a los pies de la cama en la residencia.

4. Juan: El ojo de vidrio y la escuela de vidrio

Una noche en el año 2001, en un barrio bravo de la ciudad de Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires, Juan salió de la casa de su madre a buscar unas pizzas que había comprado para comer con su familia. Llevaba diez pesos, lo que costaban las pizzas en ese entonces. Unos chicos lo siguieron y le tiraron un ladrillazo que le pegó en el ojo para robarle el dinero. “Estaba todo sangrado y me dolía mucho, pero no quería que me viera mi mamá. Me encerré en la pieza. Pero mi sobrino me convenció y al otro día fui al hospital de Haedo. Me dijeron que con el golpe había perdido la visión en un ojo, se lastimó el iris. Viví encerrado por años”.

Juan usaba anteojos oscuros de día y de noche. “La gente se reía y yo me angustiaba”, le cuenta Juan al hijo en la misma mesa de la cocina de la casa de sus padres. Finalmente, Juan aceptó colocarse una prótesis de vidrio en el ojo que no ve.

Juan era el cuidador del padre hasta que tuvieron que internarlo. La hermana, que se ocupa amorosamente de los asuntos de los padres, tuvo que terminar el contrato de Juan. Lo recomendó profusamente. A diferencia de Fanny, que sigue trabajando en la que ahora es la casa de la madre, Juan, que es cuidador de ancianos postrados certificado, ya no tiene trabajo en la casa una vez que el padre entró a la residencia.

Había nacido en el interior de la provincia norteña del Chaco. Es también territorio guaraní. La familia del padre de Juan hablaba guaraní, como Fanny. La de su madre, que es de Tucumán, en el noroeste, hablaba quechua. Juan dice que no aprendió ninguno de esos idiomas. Sus padres y un tío salían en un carro tirado por caballos a vender leña. “Éramos siete hermanos, yo era el quinto. Fui a una escuela rural que era todo ventanas. La llamaban la escuela de vidrio; todavía existe”.

Al padre le gustaba mucho pasear con Juan. Se los veía bajando el cordón de la vereda y cruzando la calle, Juan llevando la silla de ruedas para atrás y el padre contento.

Juan vino a Buenos Aires en la adolescencia y entró a servir en la casa de una familia con ocho hijos. Se quedó 32 años, todos los hijos se fueron y al final se enfermó y murió el señor y quedó la señora Irene sola. Juan aprendió cuidados paliativos y estuvo cuidando a Irene hasta que murió. Juan le cuenta al hijo que no conoce Buenos Aires, que nunca fue al centro, al Obelisco, a Plaza de Mayo… que pasaba todos los días en la casa de la señora Irene.

“La hija iba a tomar mate a veces y me decía que me fuera a pasear, pero la señora prefería que yo estuviera”.

Los últimos dos años, Juan venía seis tardes por semana a la casa de Vicente López, hacía que el padre se moviera (cada vez menos), lo bañaba, lo afeitaba, lo acostaba y lo vestía y desvestía. Cuando llegó a la casa, el padre todavía caminaba con un bastón. Después con andador. Finalmente, sólo en silla de ruedas.

Un día en una de las caminatas por el barrio, Juan y el padre descubrieron un parque infantil a unas ocho cuadras de la casa. Estaba lleno de niños corriendo, jugando en hamacas, toboganes, tirando la pelota y gritando de excitación. Había una araucaria donde piaban los pájaros. Había bancos donde las estudiantes leían libros y las madres y cuidadoras de los niños intercambiaban confidencias. Juan iba con el padre todas las tardes a esa plaza.

Al padre le gustaba mucho pasear con Juan. Se los veía bajando el cordón de la vereda y cruzando la calle, Juan llevando la silla de ruedas para atrás y el padre contento, admirando los árboles de los jardines. Ante una casa en particular se paraban siempre a admirar una colección de cactus frente a la verja de entrada.

En el primer mes del padre en la residencia, Juan lo iba a ver casi todas las tardes. El padre se alegraba mucho cuando lo veía pasar entre las mesas pobladas de ancianos. Juan ya consiguió otro trabajo, y no puede venir a verlo.

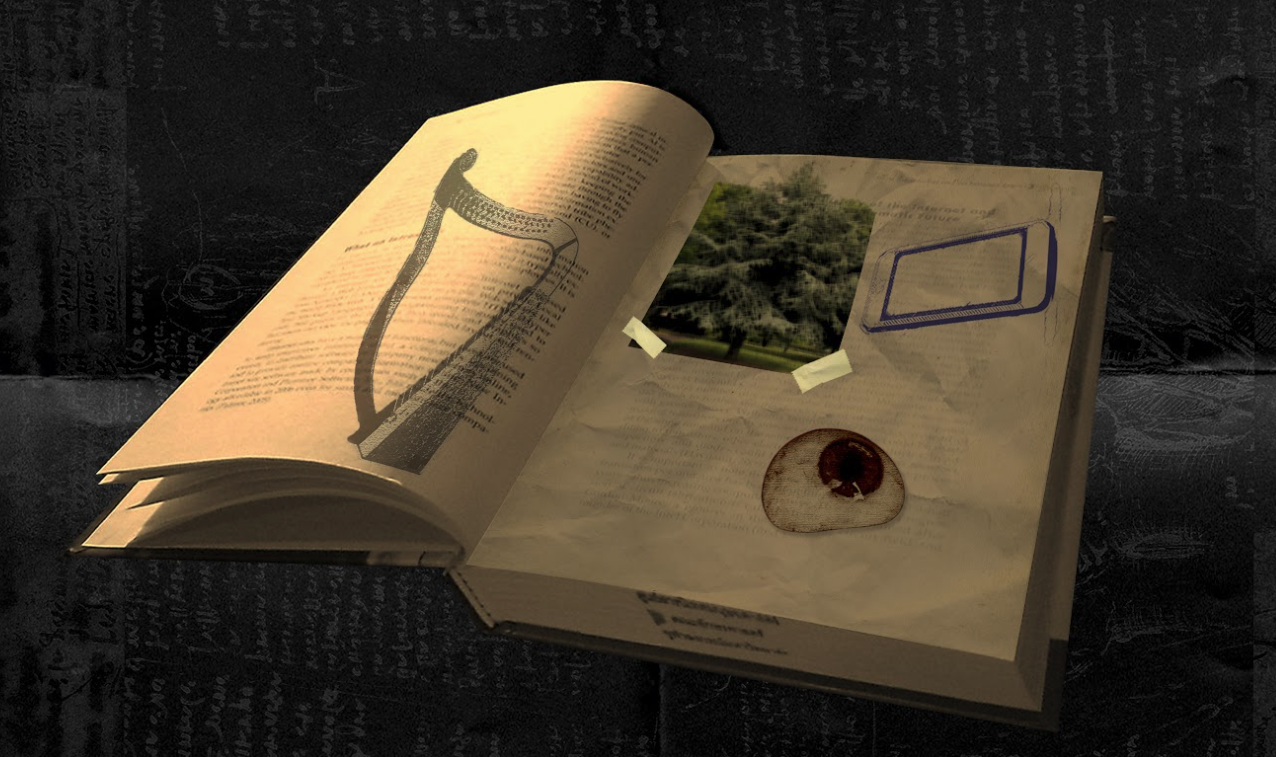

5. El cedro azul

“¿Cómo estás?”, le dijo la madre cuando el hijo la llevó a verlo. Era la segunda vez que ella entraba en la residencia. La madre estaba viviendo sola por primera vez en la vida. Había pasado de la casa de sus padres a la de su nuevo esposo y su suegra en 1960, y si bien estaba agotada con la situación desesperante de su marido, ahora se sentía sola.

“Te extrañé”, le dijo el padre. “Acá estoy rodeado de viejos”.

Los señores de su mesa del comedor se miraron entre sí como diciendo “mirá quién habla”. El padre y la madre se dieron cuenta de la reacción y se sonrieron con complicidad.

Su habitación es un cuarto austero, compartido, sin lugar para libros u objetos propios. En la pared, frente a la cama del padre, la hija colocó el enorme cuadro del Tronador. El cuadro desentona. Pero en sus golpes de nubes grisáceas sobre la nieve pastosa como lengüetazos de pincel al óleo, hay como una entrada a un mundo propio del padre, como si una de estas noches, el padre pudiera escaparse dentro del cuadro, tal como hacen Dick van Dyke y Julie Andrews en la película Mary Poppins.

Le gusta que coloquen su silla mirando hacia el cedro. Y se queda con los ojos celestes clavados en la brisa que mueve las pinochas del árbol, como agujas vivas.

Eso sueña el hijo mientras ve una de las más útiles y aterradoras innovaciones tecnológicas de las residencias geriátricas: las cámaras de vigilancia de las áreas comunes del chalet y el jardín desde su teléfono, con un app que permite a los familiares ver cómo están sus ancianos.

La residencia es un gran chalet arbolado con un jardín donde campea a sus anchas un enorme gato atigrado. Los ancianos pasan la mayoría de las horas inmóviles. La mayoría están en el estado del padre o peor, y esto angustia al hijo en sus visitas. Pero también lo angustian aquellos que están mejor, que conversan en sus mesas como si estuvieran en un hotel.

A veces la hija, el hijo o la hermana del padre lo llevan en su silla de ruedas al jardín. Desde una plataforma de cemento, le gusta ver el enorme cedro azul que da nombre al lugar. Al padre siempre le gustaron los árboles, las plantas, las flores. Le gusta que coloquen su silla mirando hacia el cedro. Y se queda con los ojos celestes clavados en la brisa que mueve las pinochas del árbol, como agujas vivas.

6. Las manos nervudas y frías

… silenciosa y cubierta de polvo

veíase el arpa.

Cuánta nota dormía en sus cuerdas

Como un pájaro duerme en la rama

Esperando la mano de nieve

Que sabe arrancarlas.

El hijo seguía recitando de memoria el poema de Bécquer. De tanto leérselo en la casa, se lo aprendió y ya no necesita el libro de tapas de cuero, que quedó inexorablemente en el hogar del que exiliaron al padre. Entonces, desde la mesa de al lado, se acerca empujando su silla de ruedas la señora Elsa.

“Yo estoy muy bien de la cabeza. Pero quedé viuda y no puedo moverme, así que mis hijos me trajeron aquí”, se lamenta la señora. “¿Podría por favor recitarme ese poema otra vez, desde el principio? ¡Hace tanto que no escucho recitar poesía!”

El hijo lo recita desde el principio. La señora Elsa mueve los labios, recordando los versos. Habla claro y seguro, como antes hablaba el padre. El hijo se pone a conversar con Elsa y de pronto siente que está traicionando a su padre, a quien vino a ver.

El padre apenas se mueve. Sus manos nervudas están frías.

7. Liz: El celular con calaveras verdes

El hijo vuelve a ver las fotos que le enviaba Liz al Whatsapp de su teléfono.

Cada sábado y domingo, Liz hacía el recorrido que le enseñó Juan: por las calles arboladas, por las veredas de baldosas arrugadas por las raíces de los árboles, donde es difícil pasar con una silla de ruedas. Tener que recorrer el barrio con la silla de ruedas del padre permite ver otra ciudad, la de los que tienen lo que ahora se llama movilidad reducida. Casi todos los días, Liz o Juan o la hija o el hijo, cuando estaban de visita, sacaban a pasear al padre con su silla de ruedas y se aprendían las veredas rotas por las raíces de los grandes gomeros y plátanos del barrio.

Liz le comentaba al hijo estos avatares de la excursión al parque, y a pedido del padre, le enviaba al hijo desde su teléfono todos los sábados y los domingos la misma foto. En la foto se ve al padre con su gorra de sol, su bufanda, su abrigo raído, su buzo azul y sus zapatos de cuero, que se tambalean en el posapiés de la silla de ruedas.

De los tres cuidadores, Liz es la tecnológica. Su celular tiene un enigmático dibujo en la parte de atrás, con dos calaveras verdes, una rosa abierta, cimitarras relucientes y arabescos morados.

Era a ella a quien el padre pedía que sacara fotos para mostrar que estaba allí, en su lugar preferido rodeado de niños y de vida. Que estaba aquí, que estaba con el hijo a la distancia. Todas las fotos iguales. O casi iguales: cada vez un poquito más encorvado, traslúcido, pálido, con esos ojos cada vez más húmedos de lago celeste, como si estuviera lloviendo sobre el lago y fuera otoño para siempre.

Es también paraguaya Liz, como Fanny, y como ella, vive en la villa de Retiro. Son vecinas, y Liz a veces cuida al hijo pequeño de Fanny. Fue Fanny quien recomendó a Liz cuando se empezó a necesitar que hubiera cuidadores para el padre a todas horas. A la madre le costaba aceptar la presencia de tanta gente en su casa todos los días, aunque ahora que el padre está en la residencia, le cuesta aceptar la soledad.

Liz llegó a Buenos Aires a los 22 años de Caaguazú, Paraguay. “Me encantó Buenos Aires y siempre estuve con muy buena gente”, dice. Cuidó a una señora postrada de 96 años, y después trabajó con una “señora embajadora” que viajaba mucho.

Prefiere no escuchar los insultos hacia los paraguayos que envenenan a Fanny. Liz describe su casita de material, en un barrio de autoconstrucción de inmigrantes, donde “se van levantando casas cada día, primero de cajón o madera, y después traen cemento y ladrillos. Los mismos dueños van construyendo sus casas. Estamos al lado de la vía del tren, desde la ventanita se ven los trenes”, dice con un levísimo deje paraguayo, cantarín, que rueda en su boca al salir y terminar siempre con una risa cómplice.

“Vivo con rejas, bajo llave, es peligroso”, dice. Su marido trabaja en la compañía de buses, en seguridad, de diez de la noche a seis de la mañana. “Un día a la semana tenemos los dos franco, y disfrutamos. ¡Salimos a comer!”, canta.

“Vine para reemplazar a Fanny que se iba tres semanas a Paraguay. Tu mamá estaba muy nerviosa. Tu papá estaba todavía bastante bien cuando llegué, pero estos últimos meses fueron un tobogán. Y también el país está bastante mal. Peor que cuando llegué. Una inflación muy dura. La gente anda deprimida.”

Liz le cuenta al hijo que al padre le gustaba salir al jardín con ella. Le mostraba las paltas y las naranjas, y le contaba historias de cuando hacía campamentos en la adolescencia con la Asociación Cristiana de Jóvenes.

“En la plaza nos encontrábamos con gente que nos contaba historias”, dice Liz.

8. La libreta de tapas negras donde el hijo escribe esto

El domingo 11 de abril de 1982, a las seis de la tarde, el padre, el hijo, la madre y la hija volvían a la casa en el viejo Chevy celeste. Venían del Tigre. Era Semana Santa. Hacía una semana que las tropas argentinas habían tomado las Islas Malvinas. Era plena dictadura militar. Gobernaba el general Leopoldo Galtieri y el hijo, de 19 años, estaba haciendo el servicio militar en la marina.

Al doblar la esquina con el auto vieron a dos policías apostados en la puerta de la casa, y todos lo supieron de inmediato.

El hijo se puso su uniforme de marinero, azul con guardas blancas en el cuello. En su bolso de marinero guardó el abrigo, ropa interior de más, un libro. La madre le embutió en el bolso un par de huevos de chocolate que sobraron de la pascua. El hijo debía presentarse en el comando de la Armada, el Edificio Libertad.

El hijo escribió una obra de teatro sobre la historia bíblica de Abraham e Isaac, en la que el padre recibe la orden de Jehová, o Dios, o como se llame, de sacrificar a su hijo.

El padre y el hijo se subieron al auto. Viajaron en silencio ese domingo por la Avenida del Libertador. Se despidieron con un abrazo al pie de las escalinatas del edificio. Durante tres meses, la vida de la familia se congeló. Los padres envejecieron de golpe. La hermana adolescente creció. Cada día el hijo pudo haber muerto en la guerra. En las calles brotó un ataque colectivo de fervor guerrero y nacionalista que a la familia se le atragantaba.

El 21 de junio de 1982 el hijo volvió a casa. Entero, pero con un dolor que no se le borrará nunca. Y se abrazó con sus padres, con su hermana. El padre estaba demacrado.

Después el hijo escribió una obra de teatro sobre la historia bíblica de Abraham e Isaac, en la que el padre recibe la orden de Jehová, o Dios, o como se llame, de sacrificar a su hijo.

El hijo sintió durante años que su padre lo había enviado la guerra. El padre se sentía culpable pero no sabía qué más podría haber hecho. Entonces el hijo escribió un libro que incluye sus memorias sobre la guerra. En una de las escenas el padre lo deja en las escalinatas del Edificio Libertad y después el hijo se imagina al padre manejando el Chevy, solo, aturdido, por Avenida del Libertador.

El padre y el hijo sobrevivieron a la guerra. Eso quedó atrás. Y hoy el hijo está escribiendo en su pequeño cuaderno de tapas negras y renglones pequeños una crónica sobre su padre en la residencia de ancianos, porque no sabe qué más hacer para que ambos vuelvan de esta nueva guerra.

De ésta no se vuelve, se dice el hijo mientras garabatea en su cuaderno.

9. La imagen escarchada de la cámara que vigila el ocaso

“… Cuánta nota dormía en sus cuerdas

Como el pájaro duerme en la rama,

esperando la mano de nieve

Que sabe arrancarlas.

Ay, pensé, cuántas veces el genio

Así duerme en el fondo del alma

Y una voz, como Lázaro, espera

Que le diga: “Levántate y anda”.

El hijo vuelve a mirar una y otra vez las imágenes azuladas de su celular. Las imágenes exponen al padre mientras dormita en el comedor o toma una pizca de sol en el jardín en su silla de ruedas.

“¿Levántate y anda?” Ay, piensa el hijo mientras busca un hilo de luz en la tiniebla en que se adormece su padre. Al final del poema, Bécquer hace brotar una nueva metáfora: la mano que hace brotar el genio (el talento) del fondo del alma no es la pericia de un músico, sino un verdadero milagro. Un Lázaro que espera fuera de toda esperanza.

Es martes, y en el app de videovigilancia de su teléfono móvil, el hijo vuelve a espiar a su padre, que recibe la comida blanda que entra dócil en su boca y a veces cae como nieve sobre su babero de plástico.

Del salón en el ángulo oscuro de una residencia con un cedro azul y un cuadro del monte Tronador, el padre y sus últimos compañeros, una veintena de ancianos, espera levantarse a la mañana siguiente. Algo más sería creer, como los creyentes, en un milagro que no vendrá.

10. Otra vez el cuadro del Tronador

Con el exilio del cuadro del Tronador, el hijo se puso a investigar el origen de esta pintura que de tanto colgar en el living de la casa donde nació y creció, siempre había visto sin mirarlo.

En su nueva ubicación, incómodo sobre una mesa de fórmica blanca en un impersonal cuarto compartido de residencia geriátrica, el cuadro ahora le gritaba, le pedía, le exigía que fuera a buscar su origen.

Fue un regalo de bodas del ex marido de Marion, la hermana del padre. El hijo llamó por Whatsapp a Heriberto, quien ya se había divorciado de la tía cuando los padres se casaron en 1960 y que no era parte de la vida de familia cuando el hijo nació, dos años más tarde.

Heriberto tiene 98 años, la voz firme pero la memoria frágil. Le cuenta que había comprado el cuadro en una subasta (durante una década, él fue galerista de arte), pero no recuerda dónde ni a quién. Que le gustó el cuadro, dentro de su estilo naturalista, que le pareció cercano a los gustos y los paisajes de sus ex cuñados. La Patagonia, especialmente ese cerro Tronador, que tantas veces escalaron, eran el paraíso de los recién casados. Y nada más.

Desde 1960 que Heriberto no veía el cuadro que había regalado. Nunca más había entrado a la casa, pese a vivir a seis cuadras de distancia.

El hijo llamó a Santiago Rey, un amigo periodista de Bariloche. Le mandó la foto del cuadro y de la firma, de E. Roth, con una fecha: 1943. ¿Quién sería este Roth? ¿Qué le llamó la atención al galerista Heriberto? ¿De dónde viene este cuadro, el espejo de los sueños del padre durante los últimos sesenta años, su última compañía?

Con su ayuda, encontró otros cuadros con la misma firma y el mismo estilo pre-impresionista.

Ese E. Roth, la firma con la pata de la hache final apuntando como una flecha hacia abajo, aparece idéntica en dos cuadros que le manda Santiago. En ellos, el nombre aparece completo: Emilia Roth.

Qué extraño, piensa el hijo. En todos estos años jamás se imaginó que fuera una pintora. Las otras fechas son también de los años cuarenta.

¿Así será, con su gorra azul con visera, raída, con las rodillas desnudas y sucias de niño viejo, con los borceguíes embarrados? ¿Así entrará el padre a su cielo?

Son paisajes similares, como puntos de vista elegidos por la misma mirada, todos con árboles mustios, arroyos lechosos, cielos calmos, sin gente, sin construcciones Naturalezas puras. Arcadias de una Patagonia más allá de la historia de los hombres, de las luchas políticas y sociales de la sufrida patria de adopción del padre. Estos cuadros son la invención de un paraíso fuera del tiempo y de los sufrimientos de la carne y del espíritu.

¿Quién fue Emilia Roth? Esa es otra búsqueda. El hijo tiene que volver a Bariloche, donde fue por última vez con el padre fuerte y audaz, en 1998, a escalar el Tronador.

Ese enero de 1998 fue la última vez que el hijo fue al paraíso de su padre, y la última vez que el hijo vio a su padre con borceguíes, con pantalones hasta las rodillas, con el pulóver de lana gastada, con los pelos blancos al viento de la cordillera, con la felicidad de sus montañas. La última vez.

¿Podrá, querrá, se animará a volver el hijo? ¿A buscar qué? ¿Habrá algún secreto por develar en la historia de ese cuadro que acompaño al padre hasta el final, como un pasaporte al edén donde ojalá pueda al fin descansar?

¿Así será, con su gorra azul con visera, raída, con las rodillas desnudas y sucias de niño viejo, con los borceguíes embarrados?

¿Así entrará el padre a su cielo?