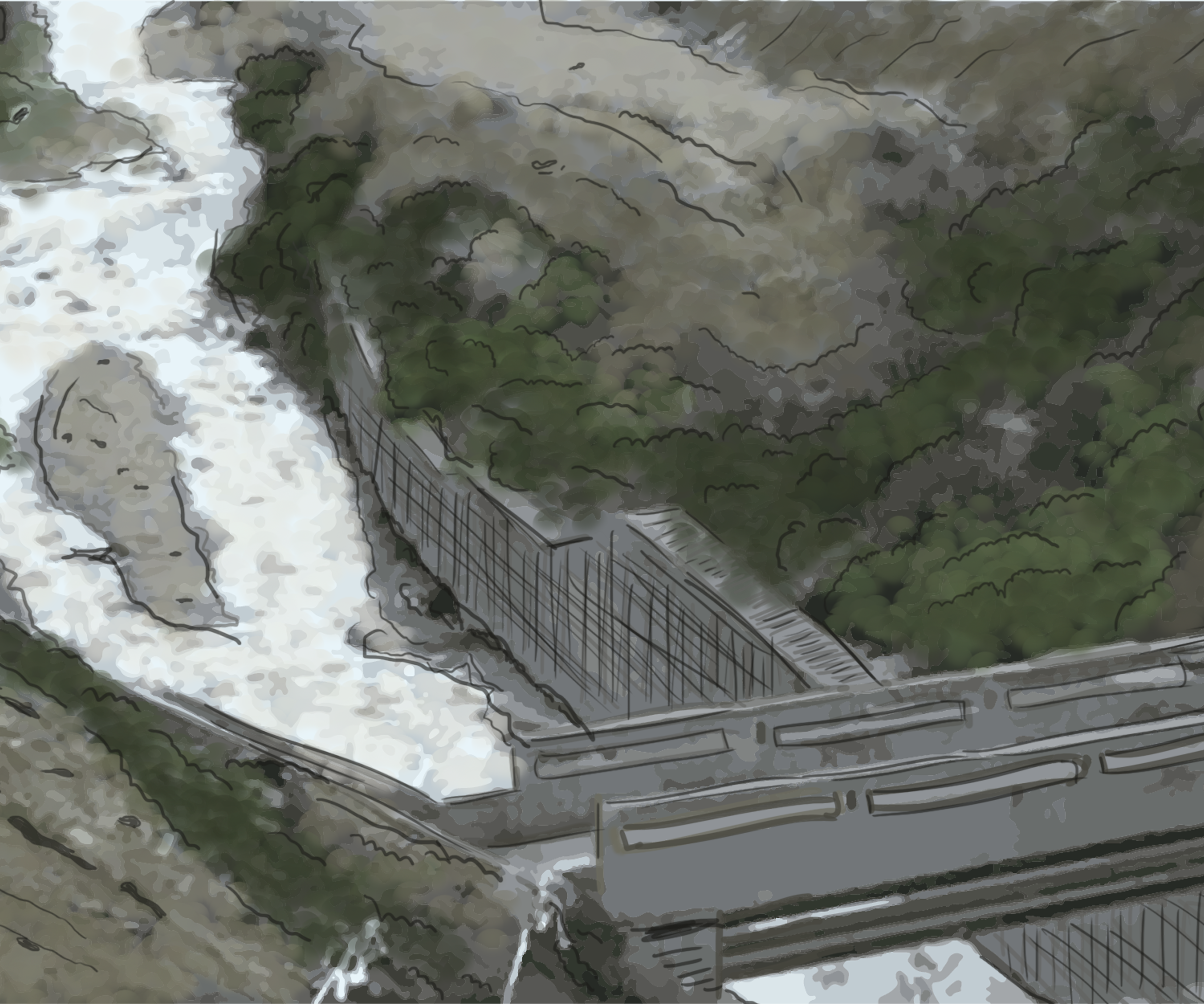

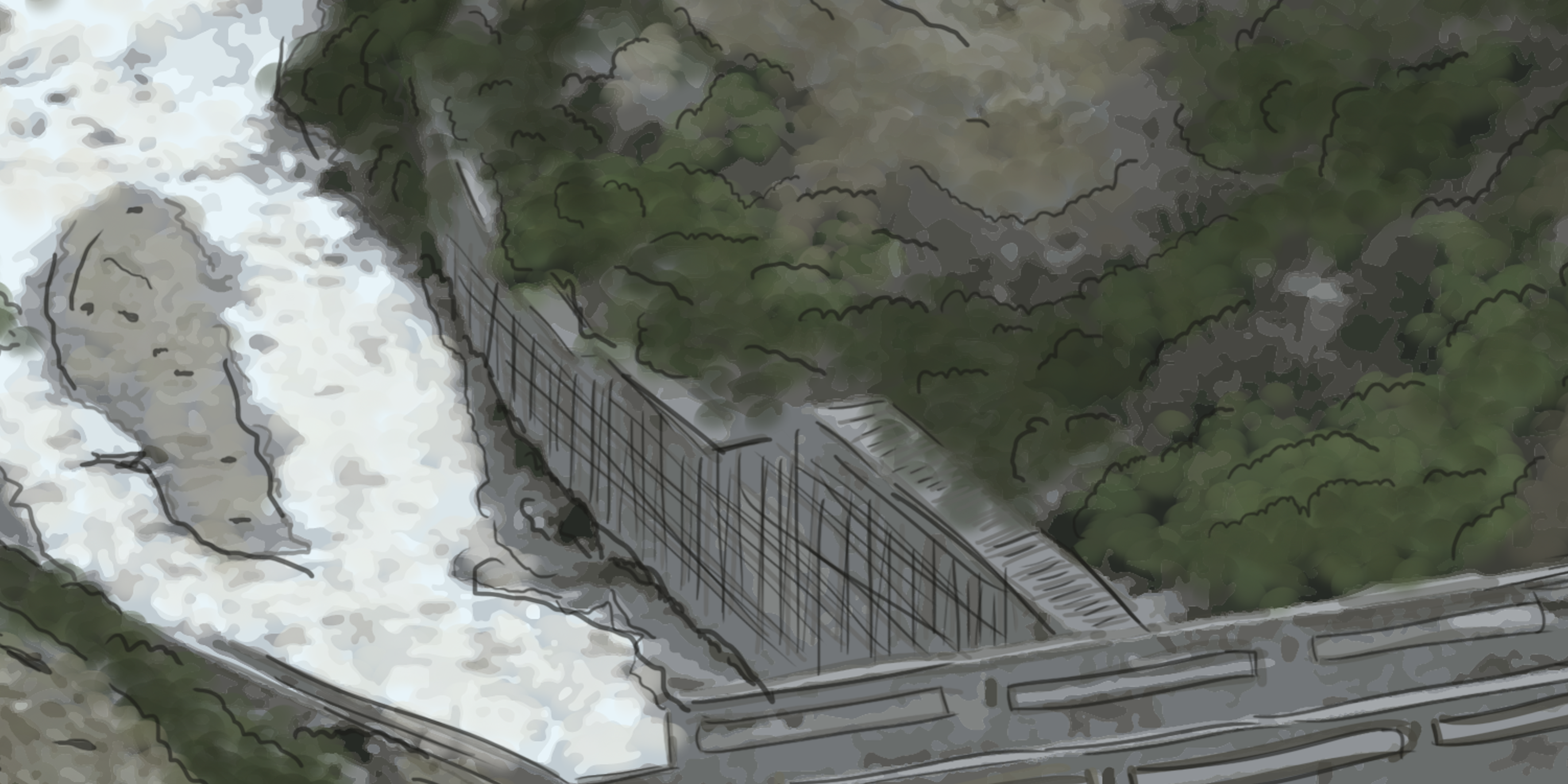

Desde mi terraza, mientras peleo contra el insomnio, veo cómo sus aguas negras fluyen hacía el sur de la ciudad. Su nombre significa río macho, tal vez por lo embravecido que se torna durante la temporada de lluvias o porque se compenetra con otros cinco ríos que atraviesan La Paz. Separa universidades privadas, funerarias, hospitales y barberías miraflorinas de edificios multifamiliares y mercados populares de San Antonio Bajo. Su fluir contaminado conjuga la belleza menguante de un barrio residencial con el crecimiento acelerado de una villa. Una piscina municipal lleva su nombre en la calle Pasoskanki y los esfuerzos por embovedarlo avanzan lentamente debido al constante movimiento de escombros arrojados a su ribera. Durante la cuarentena rígida se volvió cristalino, presagio ingenuo de mejores tiempos que nunca llegaron. Mujeres vestidas de negro se reunían sobre su margen para quemar ropa vieja mientras perros hambrientos perseguían gatos cimarrones. En su orilla, casas de adobe y calamina albergan a grupos de albañiles empobrecidos. Alternan trabajo extenuante, crianza de aves domésticas, borracheras y trifulcas ocasionales. Rescatan perros que caen al río y se defienden de ladrones temerarios; hace una semana impidieron una violación correteando al agresor con palos y botellas rotas. En la noche, el rugir del agua se confunde con ladridos esporádicos, gritos de ebrios delirantes y mi sueño postergado. Las luces del Hospital Obrero contrastan con su oscuridad imponente.