¿Cómo habría sido pasar un taller de escritura creativa con Jaime Saenz? Hay quienes tuvieron esa suerte y lo conocieron de cerca. Y es sabido que de cerca, nadie es normal.

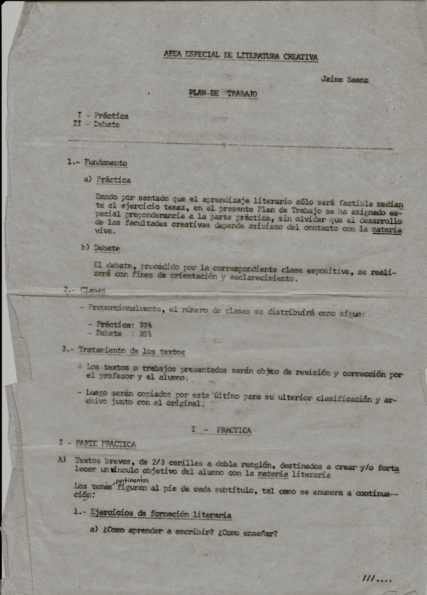

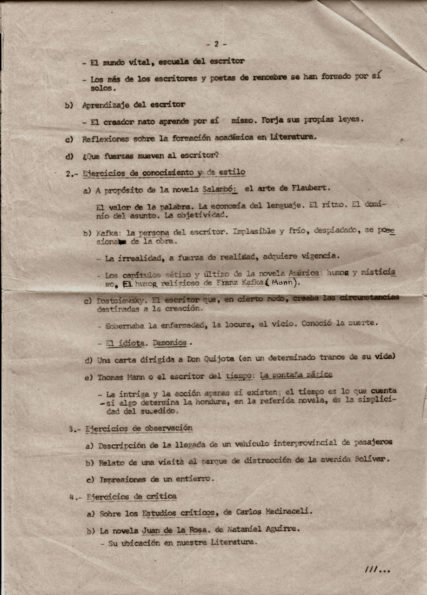

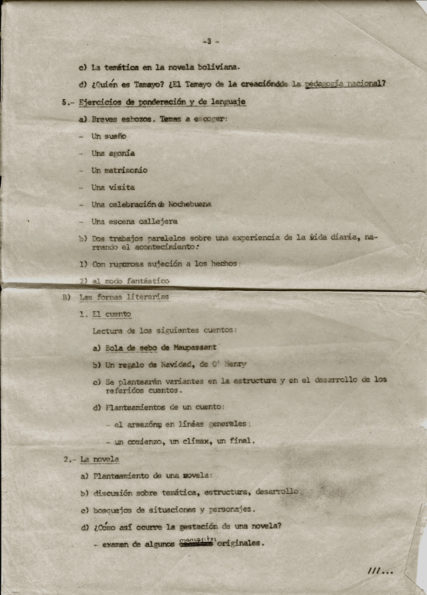

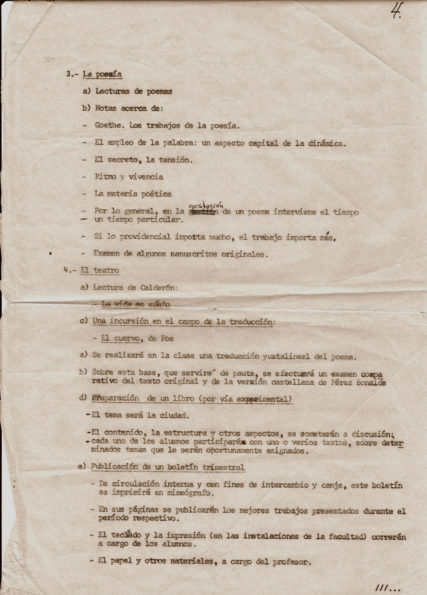

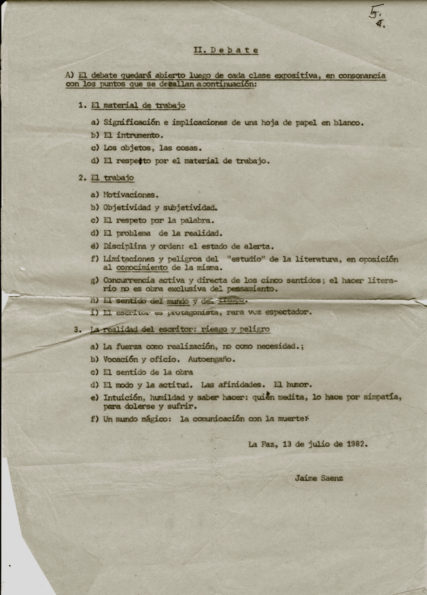

Las finas hojas de papel de seda parecen más delgadas aún con el paso del tiempo. Los bordes ajados y amarillentos, y el centro, de un rosado desteñido, contienen las letras de una impresión borrosa hecha en mimeógrafo, que lleva un par de títulos: Área especial de Literatura Creativa. Jaime Saenz. Plan de trabajo. Al pie de la quinta hoja, la fecha: La Paz, 13 de julio de 1982. En medio, todos los lineamientos para entender que el mundo vital es la escuela del escritor, que el creador nato aprende por sí mismo y forja sus propias leyes, que es en la práctica y el debate donde hay que formarse. Un torrente de recuerdos vienen a la memoria.

Los años 82 y 83 marcarían los pasos de quienes compartimos la pasión por la literatura, y la escritura creativa en particular, y asistimos a los talleres y luego participamos de muchas tertulias del que fue nuestro maestro y amigo, Jaime Saenz. Recuerdo de esas reuniones a Corina Barrero, Rubén Vargas, Leonardo García Pabón… y otras y otros estudiantes cuyos nombres he perdido en la memoria.

Al anochecer, lo veíamos llegar al atrio del Monoblock de la UMSA (las clases siempre eran de noche, él no salía de día), de barba espesa, vestido de negro, con un abrigo largo, un sombrero de ala ancha, lentes gruesos y una calavera colgada al cuello; su apariencia y su mirada penetrante generaban un aire de misterio e intimidaban. Subíamos al aula del piso 10 y pasábamos clases hasta las diez de la noche. Entonces lo escuchábamos y él nos escuchaba. Mientras, partía una aspirina, se la tragaba, partía un cigarrillo Astoria, lo encendía y fumaba. Tenía poco más de sesenta años, pero parecía mayor.

Al anochecer, lo veíamos llegar al atrio del Monoblock de la UMSA (las clases siempre eran de noche, él no salía de día), de barba espesa, vestido de negro, con un abrigo largo, un sombrero de ala ancha, lentes gruesos y una calavera colgada al cuello; su apariencia y su mirada penetrante generaban un aire de misterio e intimidaban.

Lo conocí a finales de los 70s. Era todo un personaje. Se había creado a su alrededor una aureola, los comentarios habían hecho de él un ser inalcanzable. Tal vez por eso recién comencé a leerlo después de conocer a la persona real, la que se hallaba ajena a ese mito construido. Los estudiantes hablaban de él con una actitud de exaltación que me resultaba antipática. Pero cuando fui su estudiante, durante casi dos años, aprendí de la persona y del maestro. Lector meticuloso y observador certero de nuestros trabajos. Afectuoso, irritable a veces, y sin concesión en sus correcciones. También orientó nuestras vidas: fue gracias a él, a sus reflexiones, que volví a la Carrera de Literatura pues en mis furias con lo que ocurría entonces (eran épocas de dictaduras) yo había dejado los estudios, quería romper con todo lo que implicaba el sistema. Difícil quimera.

Los viajes de investigación que yo realizaba entonces por varias comunidades de la zona andina con mi esposo y mi cuñado, que fueron parte de un proyecto de reivindicación cultural que realizamos en esa época, eran motivo de largos relatos. Fue un vínculo de intereses comunes que profundizó nuestra amistad.

Luego del Taller, las visitas a su casa continuaron para compartir trabajos de escritura, los suyos y los nuestros, para escuchar sus comentarios. Por entonces, vivía en la calle Estados Unidos. Algunas veces compartimos las ceremoniales partidas de cacho. De pronto, se levantaba de la silla, hacía una reverencia, ¡congratulaciones!, decía, y celebraba el tiro repartiendo abrazos a quien había hecho la jugada maestra. Servía de su pichela de cristal, en vasos diminutos, un aromático singani que me recordaba al que solían comprar mis padres en el Luribay, y todos escanciábamos ceremoniosamente. Él no bebía en esa época. Y la partida seguía. Así, entre el diálogo literario y el de la vida, algunos estudiantes de la Carrera de Literatura de mi generación tuvimos la suerte de compartir momentos de aprendizaje junto a Jaime Saenz.

Algunas veces compartimos las ceremoniales partidas de cacho. De pronto, se levantaba de la silla, hacía una reverencia, ¡congratulaciones!, decía, y celebraba el tiro repartiendo abrazos a quien había hecho la jugada maestra. Servía de su pichela de cristal, en vasos diminutos, un aromático singani.

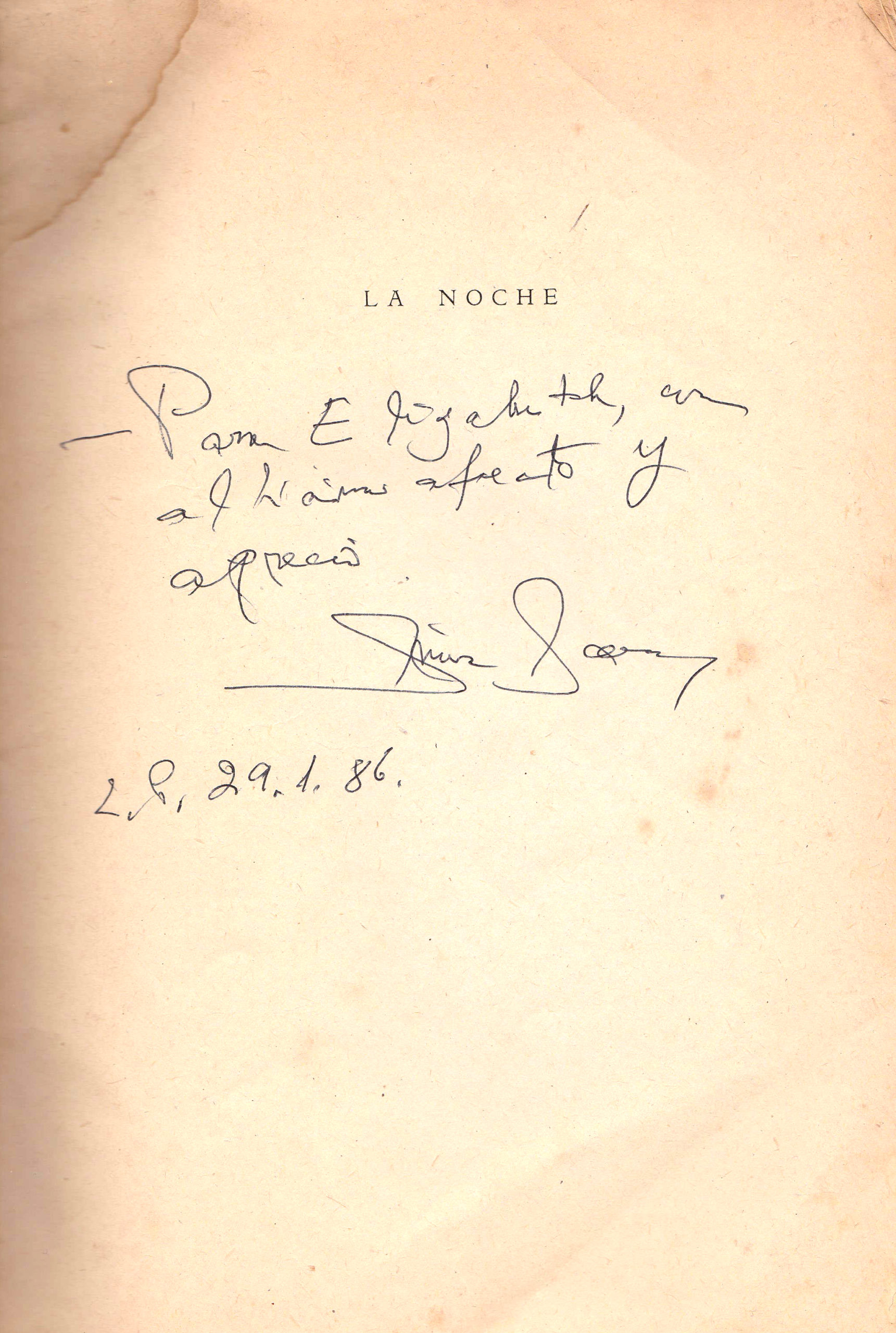

En una de esas visitas fui a despedirme de él, me iba de la ciudad. Lo encontré enfermo, siempre al cuidado de su tía Esther. Pero estaba eufórico, ese día había terminado de escribir un libro. Allí, en medio de sus manuscritos, tuve el privilegio de escucharlo leer la primera versión de su libro de poesía La noche.

La última vez que lo visité fue en la Casa del Poeta, en enero de 1986, en uno de mis esporádicos retornos a La Paz. Hacía ya algún tiempo que vivían su tía Esther y él en la Casa del Poeta. Sus estudiantes, amigas y amigos de la Carrera de Literatura lo habían ayudado en el pintado, arreglo de la casa y el traslado; entre ellos, nuestro querido amigo y poeta Rubén Vargas, quien fue durante años su ayudante en el Taller de escritura y su compañero cercano. Jaime no se sentía a gusto en la casa. La sentía ajena, grande, fría. Extrañaba su anterior casa, la de la calle Estados Unidos. Le conté que en pocos días volvería a irme. Me expresó que él no se atrevía a dejar La Paz porque tenía miedo de que algo le sucediera a la ciudad en su ausencia. (Seguro que sí; si hoy viera a La Paz en su ausencia, observaría que muchas cosas le han ocurrido).

También en esa ocasión le llevé una grabación del disco El expreso, del grupo de fusión Khonlaya, que para entonces se había terminado de grabar. Sabíamos que era un apasionado de la música. Le fascinó la zampoña baja, la sanka. Y a propósito de ella habló y puso un disco de su hermosa colección, era de un saxofonista que admiraba y que ejecutaba el saxo bajo; me contó algo de su historia, era de la época de Louis Armstrong pero no había sido famoso como él, porque era el protegido de Al Capone, aunque, según el criterio de Jaime, lo superaba. Fue la última vez que lo vi y hablé con él. Murió en agosto. Lamenté mucho saberlo unos meses más tarde, en octubre de ese mismo año. Me pesó la ausencia.

Los bordes ajados y amarillentos contienen las letras de una impresión borrosa hecha en mimeógrafo: Área especial de Literatura Creativa. Jaime Saenz. Plan de trabajo. Al pie de la quinta hoja, la fecha: La Paz, 13 de julio de 1982.

El Taller de Literatura Creativa de Jaime Saenz fue el primero que se dictó en la Carrera; años más tarde se abrieron otros. Julio de la Vega fue docente en algunos de ellos por un tiempo. El desarrollo de la escritura creativa en la Carrera respondió a muchas expectativas de su población estudiantil y despertó intereses que iban más allá de los académicos.

Otra parte de esta historia compartida está relacionada con esta perspectiva y con dos libros que he publicado. Uno, el libro de poesía Somos herederos de la ausencia, publicado en 2010 por la editorial Gente Común, y otro, el ensayo del mismo título que he publicado este año en homenaje al centenario del nacimiento de Saenz, Somos herederos de la ausencia. Poéticas de la ausencia: José Eduardo Guerra y Jaime Saenz, con la editorial 3600.

A finales de 1983, le comenté a Jaime mis inquietudes respecto de hacer una tesis creativa y mi resistencia a hacer una tesis de crítica literaria. Yo quería hacer arte. Le gustó la idea y la compartimos con Blanca Wietüchter, entonces directora de la Carrera (también extraordinaria poeta). Esta modalidad de tesis no existía en la Carrera. Se inició de este modo, en 1984, una larga y reñida lucha de años. Jaime murió en 1986, pero su impulso dio un giro a la Carrera y se consolidó años después.

Le conté que en pocos días volvería a irme. Me expresó que él no se atrevía a dejar La Paz porque tenía miedo de que algo le sucediera a la ciudad en su ausencia. (Seguro que sí; si hoy viera a La Paz en su ausencia, observaría que muchas cosas le han ocurrido).

Desde 1985 hasta inicios del 2000, mi vida tomó otros rumbos lejos de La Paz, con idas y vueltas esporádicas. En ese tiempo escribí el libro de poesía. La aprobación de esta modalidad de tesis en instancias superiores duró hasta mediados de los años 90, lo supe gracias a Rubén Vargas en uno de los viajes que hice a la ciudad. La elaboración de la reglamentación tomó otros años más, hasta inicios del 2000. Este hecho coincidió con mi retorno a La Paz, y participé de ello. Se incluyó en la reglamentación el requisito de acompañar la obra creativa con un ensayo en el que se la inscribiera dentro de una tradición literaria. Y así comenzaron a defenderse este tipo de tesis en la Carrera. Fue casi a finales de la primera década del 2000 que reinicié y concluí este segundo momento. Creo que fui de las últimas personas en defender esta modalidad de tesis, porque luego se canceló.

Como insertarla en la tradición literaria boliviana era un requisito, tenía que escribir también el texto crítico. En 1984, no había imaginado que este proyecto de tesis creativa concluiría con mi estudio de la obra de Saenz. Pero las cosas se dieron así, y ha sido una experiencia reveladora. Encontré los hilos entre Guerra y Saenz. Me sumergí en sus obras. Fue entonces cuando encontré al poeta Jaime Saenz. Complejo en su lenguaje, profundo en su reflexión.

El hacer poético para Saenz es la confirmación y la construcción de sí mismo. Lejos de la imagen oscura que a veces se le ha atribuido por su continua mención sobre la muerte, la idea de la muerte desarrollada en sus obras no es infernal sino de plenitud liberadora, revela una experiencia místico poética. De la lectura de su obra recibimos un gran legado (tradición del Romanticismo): la necesidad de coherencia entre el acto y la palabra, la significación de la escritura como un acto ético y poético.

Su obra está presente, trasciende la ausencia. Su vida permanece en nuestra memoria. Por todo esto, hay que rememorarlo, “hay que hacer bulla, hay que celebrar el centenario de su nacimiento’ como señala Luis H. Antezana (Cachín). Hay que congratular esa jugada maestra para la literatura boliviana y para la vida.