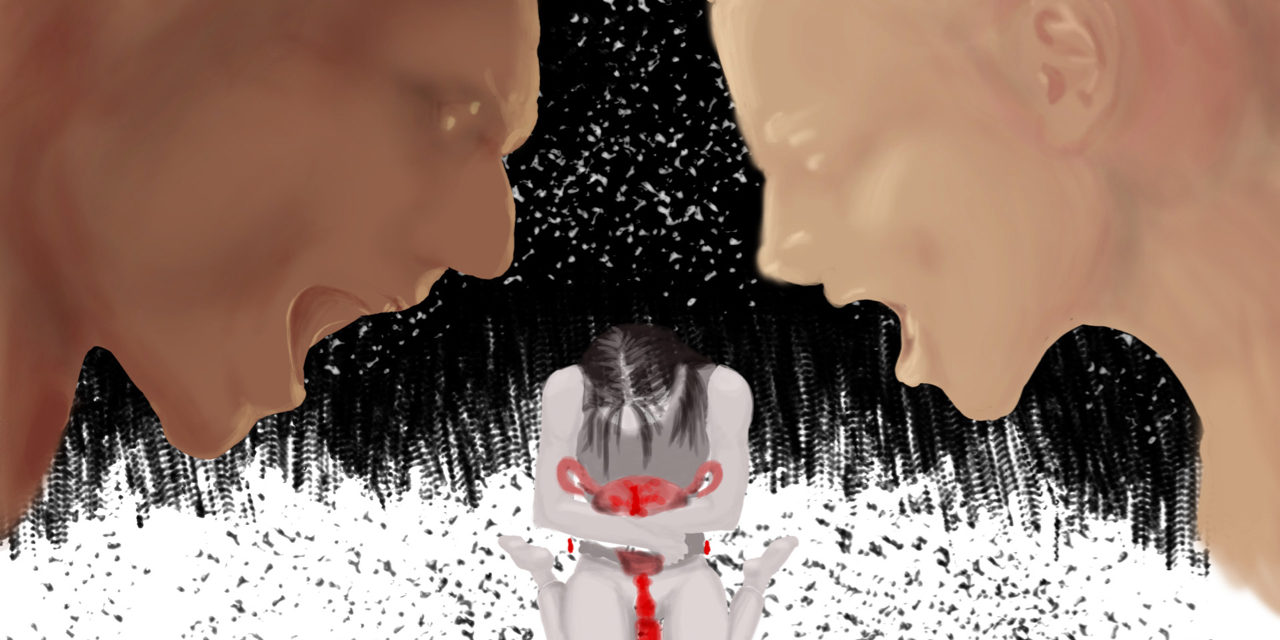

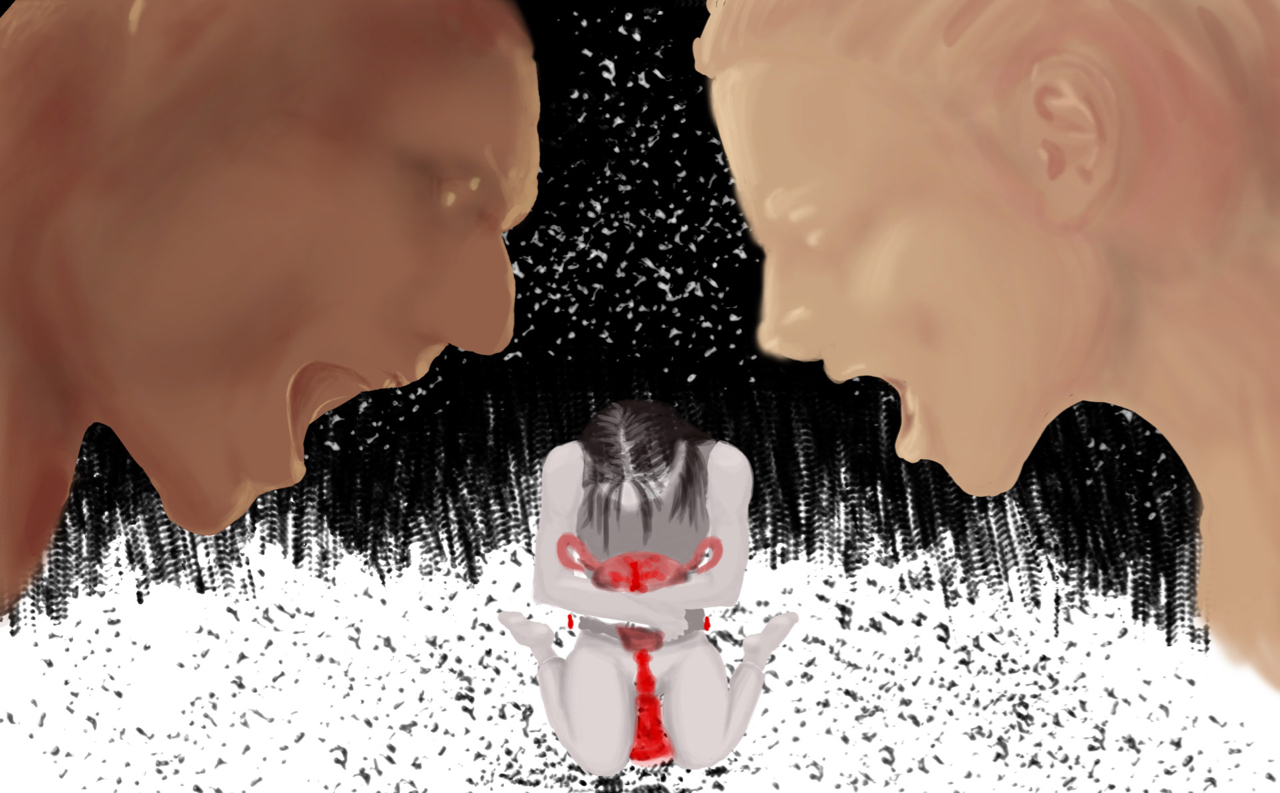

Recostadas en una camilla, con las piernas abiertas y un médico -o muchos- con nuestra vida literalmente en sus manos, y en su gesto todo el patriarcado, las mujeres vivimos a diario esa violencia de mandil blanco.

Llevaba sangrando todo febrero y parte de marzo, sin parar. Preferí fingir que no era algo grave para evitar la visita al ginecólogo. Finalmente se hizo insostenible y no me quedó más que acudir a ese encuentro desastroso.

El seguro médico que podía pagar aquella vez (no es que me pueda pagar uno mejor ahora) me mandó donde un doctor X, del cual solo recuerdo su mala cara y, peor aún, su actitud; es más, su actitud de mierda -perdón por mi francés. No me miraba a los ojos al hablar, tenía un tono despectivo desde que saludaba, y rápidamente marcó esa jerarquía en la que nosotras, las pacientes, éramos algo más que seres inferiores. Sin mayor explicación, me mandó a que me hiciera una ecografía.

Ahí atendía otro médico que parecía menor que yo, tan frío e indolente como el anterior. Al mirar su pantallita se sorprendió, me miró curioso y dijo: “¿Usted se ha realizado un aborto?”. Ahora que lo pienso, creo que no fue una pregunta sino una afirmación. Ahí acostada en una camilla helada, después de esperar mi turno por horas, con las piernas abiertas y con un desconocido metiéndome un aparato por la vagina, no importaba si había abortado o no; mi respuesta inmediata y llena de miedo fue: No. Pregunté, pedí explicación, el hombre se negó a hablar y me mandó, resultados en mano, de vuelta con “mi doctor”. Ciertamente, lo último que yo quería era que aquel doctor X fuese algo mío.

“¿Usted se ha realizado un aborto?”. Acostada en una camilla helada, después de esperar mi turno por horas, con las piernas abiertas y con un desconocido metiéndome un aparato por la vagina, mi respuesta inmediata y llena de miedo fue: No.

Pero ahí estaba yo, una vez más. Y cuando el doctor X leyó los resultados, decidió -por fin- mirarme a los ojos para preguntarme con malicia si yo había abortado recientemente. ¿Por qué esa pregunta otra vez? ¿Qué había ahí adentro? ¿Una piernita? ¿Un penecito? El doctor X me dijo que lo que había era un montón de coágulos llenando todo mi útero; y que estos quedan ahí cuando abortas mal… o… no abortas bien.

La hostilidad y el tono juzgador de esos señores me hicieron olvidar que para embarazarse y después poder abortar (bien o mal) hay que coger. Cosa que yo no hacía en más de seis meses. Dijo: “Hay que sacar todo eso”, y me dio una receta.

Yo, inocentemente, fui a la primera farmacia que encontré en mi camino. La señora de la farmacia leyó y me tiró el papelito en la cara; realmente no lo hizo, pero se sintió como si lo hubiera hecho, y me dijo con voz de tía mojigata: “No vendemos esas cosas aquí”. Apenas me animé a preguntar dónde sí se vendían; probablemente tuvo compasión por esta pobre “pecadora” y me dio las coordenadas de una farmacia cuya dueña seguramente irá al infierno conmigo.

Encontré las pastillas. Una iba por vía oral, otra por vía vaginal. Nadie, ni siquiera el doctor X, me advirtió sobre lo que pasaría a continuación. La que me explicó fue mi mamá, al verme retorcida de dolor sentada en el baño, gritando y agarrándome el vientre. Me pasé toda la noche expulsando coágulos de sangre, expulsiones provocadas por lo que se asemejaba mucho a las primeras contracciones del trabajo de parto.

Y sí, Duele.

Resulta que no salieron todos los coágulos, y ese no parecía ser el punto importante; el problema era que yo no confesaba haber realizado un mal o buen aborto al embrión que jamás concebí por no tener sexo en más de seis meses; el resto parecía ser secundario.

Tuvieron que raspar, quirúrgicamente. Me citaron en una clínica cualquiera en el barrio de San Pedro de La Paz, en una clínica que ya no existe. Mi mamá me acompañó, tan o más asustada que yo. Entré al quirófano, y el anestesista (que seguramente es miembro militante y directivo del Club Misógino de Doctores Machitos Ignorantes de Bolivia, al que también pertenece el doctor X) alcanzó a decirme: “Tienes que bajar de peso ¿no?”. Recuerdo bien su sonrisita burlona mirando sobrador desde ahí arriba.

Desperté -según yo- unos segundos después; mi mamá dijo que tardaron alrededor de 50 minutos. Y en una habitación cualquiera del pequeño hospital, ella me ayudó a vestirme, en silencio. Yo solo pensaba en cómo le explicaría a mi madre que había abortado imaginariamente un cigoto inexistente que no había concebido hace más de seis meses al acostarme con un rockero drogadicto que besaba muy bien.

El silencio se rompió cuando el doctor X entró sin tocar y nos dijo, con tono amigable y completamente distinto al que mantuvo hasta antes de la intervención: “Tranquilas, no fue un aborto, solo eran coágulos de sangre por tener ovarios poliquísticos”. Sentí que había sido perdonada cual pecadora arrepentida. Finalmente, el individuo me recetó unas hormonas baratas que sigo tomando hasta el día de hoy.

“Tranquilas, no fue un aborto, solo eran coágulos de sangre por tener ovarios poliquísticos”. Sentí que había sido perdonada cual pecadora arrepentida. Sí, le dije “gracias”. Qué estúpida.

– Gracias doctor.

Sí, le dije “gracias”. Qué estúpida.

Sentí un tremendo alivio porque no resultó ser una piernita o un penecito mal abortado y no concebido. ¿Alivio? No estoy orgullosa, pero eso fue lo que sentí. El nivel de humillación y dolor al que fui sometida en esos días me habían bloqueado por completo, jamás me pude defender y eso me duele hasta ahora.

No pude gritarle al doctor X: “¡Para embarazarse hay que coger, imbécil!”.

No pude decirle a la mojigata de la farmacia: “Y a usted, ¿qué le importa lo que me meto en la vagina?”.

Jamás podré decirle al anestesiólogo que soy gorda porque me da la puta gana.

De nuevo, perdón por mi francés.

La humillación duele más que parir coágulos de sangre en el baño de tu casa a medianoche. Recién ahora, años después, puedo entender el nivel de maltrato ginecobstetra al que fui sometida y al que seguramente someten a todas las mujeres en Bolivia. No tengo la cifra estadística, no tengo el informe oficial, basta con preguntar a cualquier mujer de mi vida para animarme a escribir la palabra: todas

Aquellos médicos parecían desear que yo fuese una pecadora rumbo a la cárcel, parecían desear con todas sus fuerzas que esos coágulos fueran consecuencia de un aborto clandestino. La señora de la farmacia saboreaba la idea de ponerle una vela a alguna virgen y rezar por mi “angelito no nacido”. Y yo, hasta ahora, estoy convencida de que la saqué barata comparado con todo el dolor, violencia, desgarre, sangre, injusticia y muerte que las mujeres tienen que soportar en manos de todos los doctores X de este país y del mundo.

Todavía no puedo acercarme a una atención ginecológica sin sentir pánico en cada centímetro de mi cuerpo, ya con casi 40 años, con la pañoleta verde en mi muñeca izquierda y con total seguridad de que si me da la gana de hacerme un aborto estoy en todo mi derecho. Incluso así, tengo miedo.