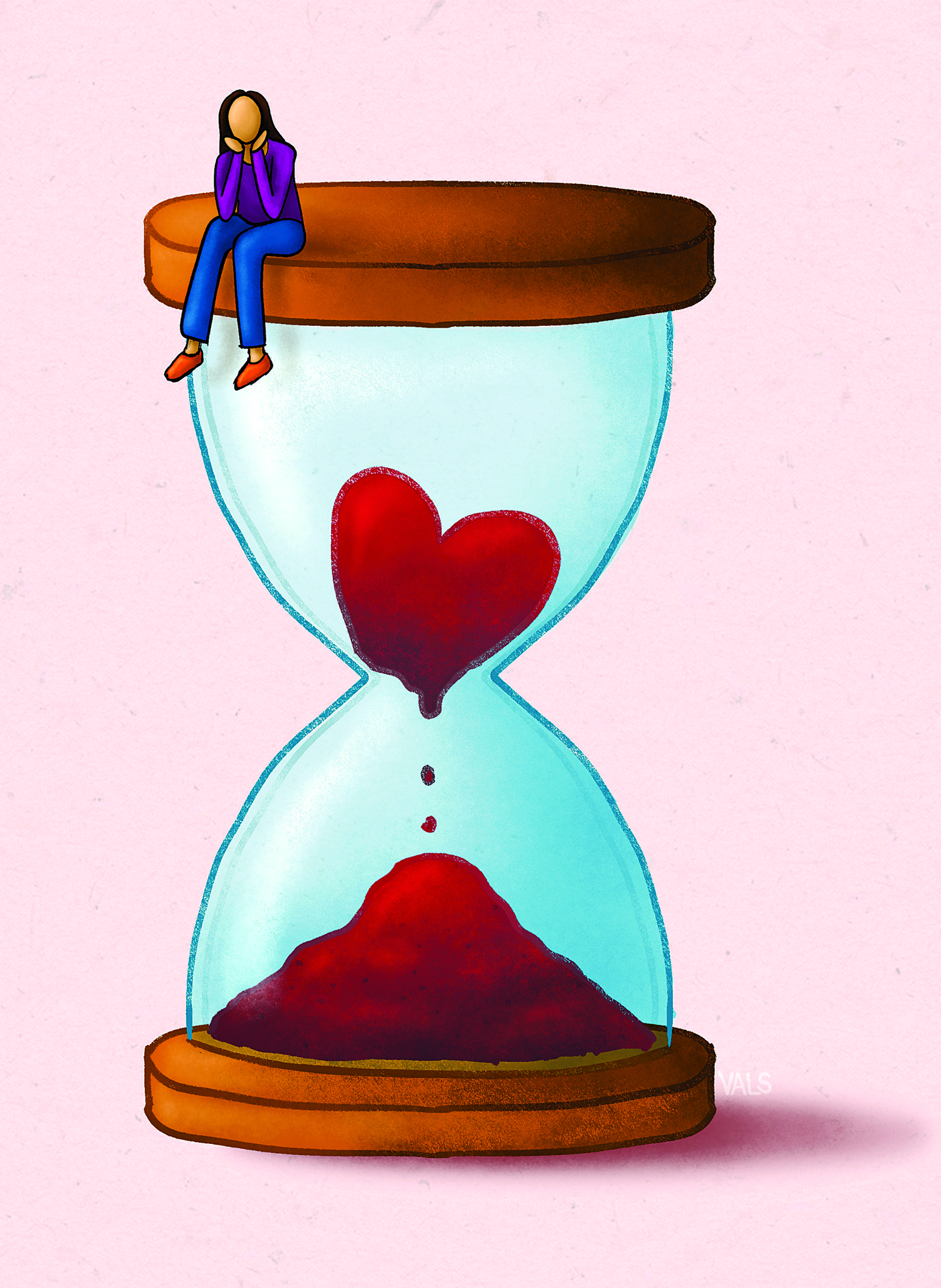

Ilustración de Valentina Vilaseca

Esta es una historia tan pequeña como cortos fueron los tres minutos que bastaron para que exista. Y aunque el tiempo puede no existir, esta historia sí.

El avión partiría a las 5 am. Qué hora más inadecuada para viajar, considerando que además hay que estar con una hora de anticipación, y como el aeropuerto no queda a la vuelta de la esquina, hace falta una hora más para llegar. Eso situaba el reloj en las 3 am, pero eran ya las 4 am, lo cual me daba solamente una hora para llegar, aunque el tiempo no existiera.

No era mi vuelo al que acudía esa madrugada. Era el vuelo de Mao, el alemán de nombre chino con el que había congeniado casi a diario por motivos de trabajo en la fundación para niños con discapacidad de mi ciudad, institución en la que buscaba –además del dinero para comer un par de veces cada día (tres sería un exceso considerando que gano sólo un sueldo básico)– darle algún sentido a esta existencia que no era mala ni buena, ni llena ni vacía, ni triste ni alegre. Apagada, diría. Así que trabajar con personas que realmente la tienen difícil me hace bien porque me mantiene despierta y –seré sentimental– me recuerdan a Mao. Al final, creo que sirvo de ayuda.

Mao, voluntario como tantos otros, supongo que también buscaba algo. Todos buscamos algo en cierto momento. Colaboraba cuidando a los niños, acompañando, siendo amable y paciente, que es mucho. Y nos hicimos amigos ya que realizábamos muchas actividades con el mismo grupo de niños: los inolvidables preadolescentes que disfrutan tranquilamente ignorando las órdenes que reciben de los adultos, sosteniendo la mirada y sonriendo. Hasta la paciencia de Mao parecía ser afectada entonces, y eso es mucho decir.

Resulta que Mao era algo tímido y, para mi sorpresa, me sugirió salir un viernes por la noche. No me invitó por la belleza de mi rostro o la voluptuosidad de mi cuerpo, ni mucho menos porque quisiera pasar una ardiente noche de lujuria conmigo (me reí mucho cuando se me ocurrió esta última idea). Se podría afirmar que nos llevábamos bien, teníamos una amistad en proceso de maduración y salir sería tan natural como una de las conversaciones que solíamos tener, cuando el trabajo nos daba un respiro. También acepté la invitación porque como tantos otros viernes, y sábados, y domingos, no tenía nada especial que hacer.

A partir de esa salida con cervezas y mesita de restaurante económico con TV empotrada en la pared, empezamos a cultivar una amistad más cercana, más salidas, pero yo sin ánimo de pasar a otra cosa con él, porque al final se iría a su país. Y quedarse creo que es la peor parte de una relación, sea cual sea. Yo sería la que se quedaba, por supuesto.

Por eso, cuando Mao insinuó que le gustaba para algo más que amistad, al estilo de una aventura de esas que el noventa y nueve por ciento de los gringos tiene en los países que visitan, le dije que no. A la semana de aquello, Mao no apareció durante tres días. Fue entonces cuando se reveló ante mi miope vista y mis adormecidos sentidos que me sentía triste como gato frente a la puerta cerrada de su hogar.

— ¡No puede ser!, murmuraba sola.

¡Diablos sulfurosos! Lo estaba extrañando…

Al cuarto día reapareció. Solté un revelador suspiro de alivio y me percaté de que volvía a respirar con armonía. Se me acercó y me dijo:

— Te cuento que me iré a mi país un mes antes, este es mi último día en la escuela.

¡Caraj…! Hasta mi sombra habrá sentido desvanecerse.

— Ah… ¿Y por qué? –atiné a murmurar.

Como respuesta, se encogió de hombros, sonrió y siguió su camino.

Terminé mi jornada de educadora sin saber lo que estaba haciendo, ansiosa, enojada, con ganas de llorar. Algo tenía que hacer, algo que me quitara esa sensación de caída infinita al vacío, como una Alicia en la oscuridad.

La mañana siguiente me encontró despierta, sin ganas, ajada como periódico usado para envolver platos. Al menos era sábado y no trabajaba. Fue un día muy malo. A las 9 de la noche, cuando evaluaba la posibilidad de echarme una juerga solitaria, Mao llamó.

— Me voy a las 5 de la mañana, así que mejor te digo chao ahora. Fue un gusto conocerte. Cuídate.

— Claro, cuídate también –le dije, fría como secretaria de oficina pública.

La tristeza me oprimía todo el cuerpo. A las 4 am del domingo, despierta y en proceso de adquirir una tonalidad violeta alrededor de los ojos, me levanté como resorte. Se me ocurrió que tenía que despedirme en persona. Y ahí estaba yo, un instante después, saliendo en busca de un taxi. Luego de deambular durante un millón de años, o lo que serían 10 minutos en mi reloj, encontré uno.

— ¡Al aeropuerto! ¡Rápido! –ordené al conductor, y disimulando tardíamente mi urgencia (tal vez me cobraría demás al percibir mi desesperación), añadí un “por favor…” de pajarito. Eran las 4:25 am.

A las 4:54 entré al aeropuerto como un vendaval, luego de pagar un extra de “10 pesitos” por haber insistido al conductor a que pasara por alto varios semáforos en rojo. La pizarra electrónica que da cuenta de los vuelos mostraba que una nave con destino a Europa estaba lista para partir.

No, no tiene mi historia un final hollywoodense en que la chica se lanza a la pista para detener el avión. Ni ese otro en que el galán decide bajarse y, ¡oh, sorpresa!, afuera está la mujer que lo despreció, arrepentida. Mi desenlace cuenta que al fin supe lo que tenía que hacer: durante los tres minutos restantes antes de las 5 am, mirando esa pizarra, le confesé a su presencia imaginaria que me había enamorado y que era tan despistada que fui la última en enterarme. “Gracias por despertarme, y no sólo lo digo por estos dos días sin dormir. Espero me entiendas. ¡Gracias, Mao! Cuídate”.

Desde un mirador pude ver su avión alejándose hacia el cielo rojo del amanecer.