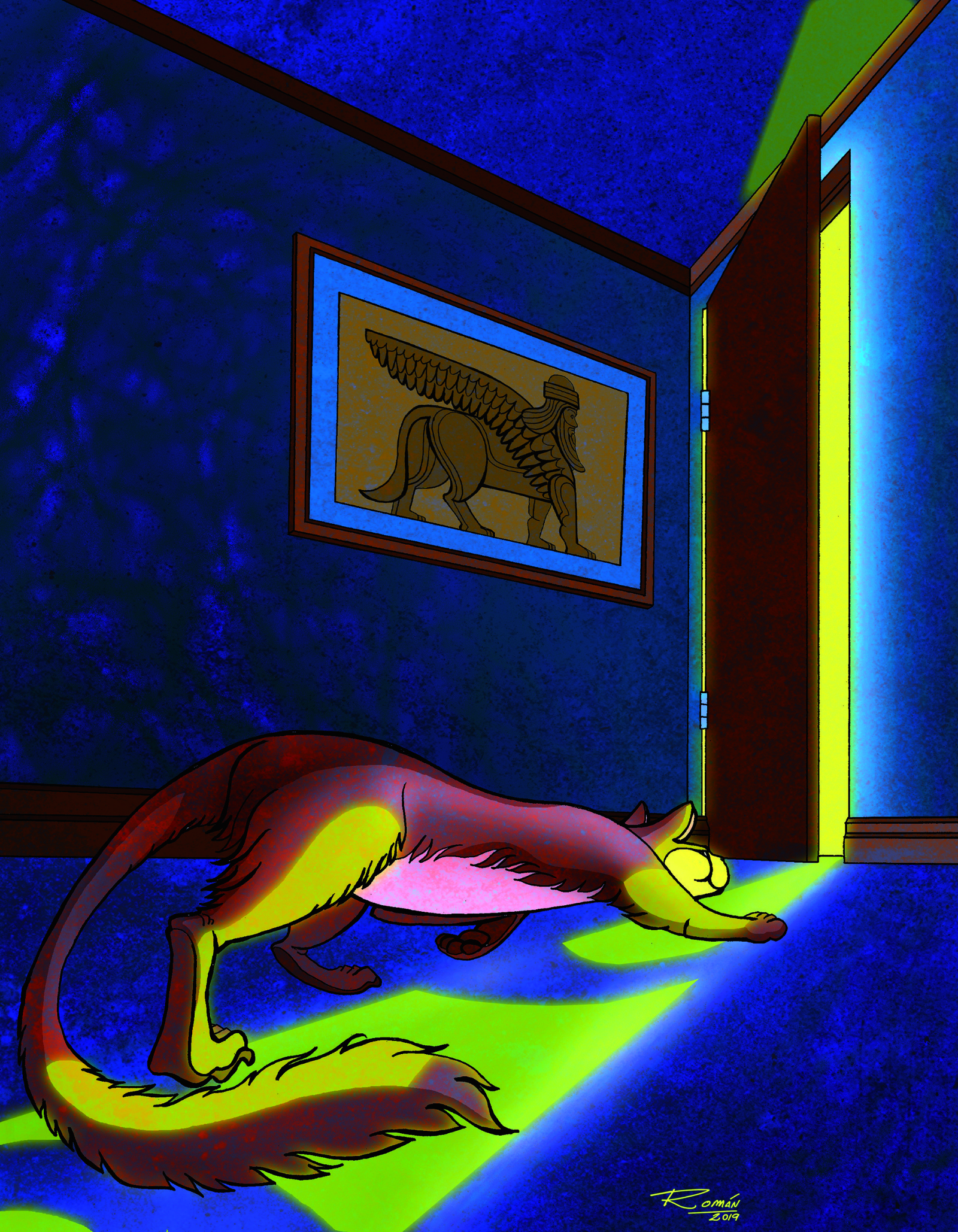

Ilustración de Román Nina

En Francia, el amor por las mascotas cambia con las estaciones. Llega el verano, las ganas de vacacionar apremian y aparece, urgente, la pregunta: ¿quién la cuidará?

Algunos pueden pagar para que alguien se haga cargo de sus mascotas. Otros, no. Los peores simplemente las abandonan; total, ya habrá otro animal que los acompañe desde la próxima Navidad. Según la Fundación 30 Millones de Amigos, 60.000 mascotas son abandonadas, sólo en Francia, cada verano.

Los gatos son los que menos aceptan esas traiciones. Por naturaleza son protagonistas y no les hace gracia ser ninguneados. Incluso aquellos que quedan al cuidado de terceros escapan y encuentran la muerte en las carreteras. Pocos tienen suerte y son rescatados.

De estos últimos es Chanel, la gata de mi hermana. Para conocerla, tuvo que tomar tres líneas de metro y un bus, firmar varios compromisos y seguir un plan de visitas. Sólo entonces la rescatista que la atendió supo que realmente la quería.

La prueba de fuego fue cuando llevaron a Chanel al departamento, pues cabía la posibilidad de que la felina no quisiera ni entrar. Pero apenas abrieron la puerta, se fue a la cama y allí se instaló para iniciar un ronroneo suave y continuo.

— Te eligió –dijo la rescatista.

Luego de un largo papeleo, Chanel tuvo dueña boliviana.

Ambas viven ahora en un departamento de Créteil, barrio de migrantes. La gata no sale nunca de allí, del ropero junto a los zapatos. Huye de los extraños y pocas veces saluda a las visitas. Es desconfiada y con razón.

Mi hermana y yo nos tendemos en la cama después de largas caminatas y viajes infinitos en metro. Llegamos agotadas. Chanel no aparece, pero al tercer día de mi visita trepa a la cama, reclama modosamente su lugar y se pone entre nosotras. No le importa que yo no hable francés, ni que mi hermana engrose las filas de migrantes. Nos acepta con un suave ronroneo, como diciendo “sé cómo es estar lejos de casa”.

Chanel ignora que, más pronto que tarde, su destino está en la salvaje Sudamérica, más precisamente en la casa familiar de Tiquipaya. Me pregunto cómo le irá a Chanel con los gatos del barrio, escandalosos y bravucones. Me gusta imaginarla tendida en el tejado, a la espera de que el sol se esconda para explorar el vecindario. Si logra perdonar a las personas y salir del ropero, su vida en París será sólo un recuerdo.

***

Las culturas antiguas veneraban a los animales, no sólo por ser fuente de alimento y abrigo, sino porque también se atribuía sus cualidades a los dioses. Recuerdo que en un viejo libro de historia y geografía del colegio, las ilustraciones de las culturas antiguas eran malas, pero por eso mismo potenciaban la imaginación. Una de las que peor se veía era la de los toros alados de Mesopotamia, que eran esculturas de piedra de al menos cuatro metros de altura, con cuerpo de toro, alas y con cabeza de hombre barbudo, coronado por una tiara. Contadas las patas eran cinco, pero se trataba de un juego de perspectiva para que el observador vea cuatro de costado y dos de frente.

Los toros marcaban la entrada, estaban puestos en el ingreso de las grandes ciudades y templos, demostraban poder. Su objetivo era dejar claro al visitante que no estaba entrando a cualquier lugar, que ellos eran genios protectores, monstruosos y fantásticos como todo lo sobrenatural en Mesopotamia.

La profesora hablaba con pasión de esa cultura, del Tigris y el Éufrates, de sus avances en ciencia y tecnología, sus habilidades en escultura y orfebrería; parecía maravillada con ese gran imperio. Las clases de historia y el libro mal impreso eran detonadores de fabulosas fantasías que, sumadas a la ausencia de internet, eran una ventana hacia nuevos universos. Por eso lloré de emoción en el Louvre frente a los verdaderos toros alados. Una puede esperar cuadros, sí, esculturas, por supuesto; pero el libro de historia del colegio no decía que los toros alados estuvieran allí.

Seguramente la mía era una emoción parecida a la de Paul Emile Botta, cónsul de Francia en Mosul (Iraq), quien el año 1843 encontró, por fin, las ruinas de la ciudad de Khorsabad, donde estos toros habían estado por milenios. Los llevó a Francia y allí se salvaron de los extremistas islámicos que el año 2015 destruyeron todo rastro de las culturas ancestrales de esas tierras.

No pude explicarle a mi hermana menor lo que ese milagro era para mí. Había fantaseado tanto con ellos y los veía por fin de verdad; eran ellos los mismos que estaban a la entrada de templos y ciudades de Mesopotamia, de verdad ellos con sus cuatro metros, sus cinco patas, con su cabeza de hombre con barba rizada. No una figura del libro, ni una mala foto; eran los auténticos que habían visto siglos de gloria y muerte. Ahora podía tocarlos. Por fin sentí en el viaje un calambre, un resplandor.

Pero mi hermana me entendió mucho mejor de lo que yo creía. Cuando regresé a Bolivia me mandó emocionada una foto de Chanel, su gran amor parisino. Estaba en la puerta del departamento de Créteil, a punto de salir en su primera incursión al barrio. Después de meses de vivir en el ropero, debía acostumbrarse a estar en exteriores si quería conocer la casa de Tiquipaya.

Chanel se veía firme, erguida. Con la vista fija en el horizonte, parecía dispuesta a dar una segunda oportunidad a la humanidad. Después de todo, también los gatos son genios protectores, monstruosos y fantásticos.