“Aquí no manda nadie más que yo”, les dijeron a sus maridos luego de capacitarse en producción agrícola y tomar las riendas de su casa y de sí mismas. ¿Cómo hicieron para dar vuelta la tortilla?

Fotografías de C. Lanza

Cecilia Yujra Chávez tiene la memoria de un elefante. Recuerda discursos enteros palabra por palabra y es capaz de escribir diálogos completos días después. Repite de memoria recetas de distintos tipos de abono orgánico con todos sus tecnicismos, señala fechas con día y hora puntuales, recuerda lugares y vestimentas precisos, pero sobre todo recuerda el día que su padre se fue para siempre.

Tenía 11 años cuando su papá bajó por la senda estrecha que da a la puerta de su casa. Alguien oyó en la radio que su madre -la abuela de Cecilia- había enfermado en Tarija y a duras penas lo convencieron de viajar sin saber que no volvería más. “Cuando una es chica no sabe si quiere o no quiere” dice Cecilia ladeando la cabeza, los ojos achinados y la voz dulce. Porque su padre bebía y bebía y golpeaba a su mujer y a sus hijos sin descanso.

Cecilia agarra el cuchillo con firmeza y rebana con maestría la cáscara de la yuca, gruesa, dura, terca. “Autoritario” dice, mientras termina de pelar el último tubérculo. Va y tira la yuca al agua hirviendo. Así era su padre que, igual que su mamá, tampoco participaba demasiado en los quehaceres de la comunidad. Ni siquiera jugaba fútbol aunque era diestro para la taba, ese juego propio del lugar que ahora lo juega Chacho, el marido de Cecilia.

Cecilia nació en Itau, una de las siete comunidades del distrito cinco de Carapari, al sur del país, allí donde se instalaron los campos petroleros más ricos de Bolivia. Antes del año 2006 Carapari tenía como presupuesto 55 mil dólares que con suerte alcanzaban para pagar los sueldos de los trabajadores municipales y comenzar algún proyecto que quedaba inconcluso. Entonces sucedió la “nacionalización” de los hidrocarburos que fue como ganar el gordo de la lotería. De la noche a la mañana Carapari pasó a recibir más de 75 millones de dólares convirtiéndose en el municipio más rico del país. A lo largo de una década se multiplicaron casas, calles, avenidas y comercios. Para que no cupiera duda alguna, aquel 2015 cuando visité a Cecilia, la plaza principal del pueblo ostentaba la bonanza del nuevo rico, construida al modo de un pastiche de madera, ladrillo ahumado, piedra labrada, azulejos negros, placas esculpidas, estatuas de bronce, vidrio y hasta árboles tallados con formas de animales. Cinco años después la plaza “está bien nomás”, dice Cecilia al otro lado del teléfono, desde su casa en Itau.

***

Entre Caraparí y la comunidad de Itau hay algo más de una hora de distancia si uno va en auto; la ruta está asfaltada hasta Choere, otra comunidad, luego son 35 minutos por camino de tierra.

Es junio del año 2015. Son las 10 de la mañana y hace frío como pocas veces al año en un lugar sobre todo caliente. Por eso las casas no tienen ni puertas ni ventanas. Las casas pobres. La casa de Cecilia queda en el camino antes de llegar al centro de la comunidad, es de las que no tiene puertas ni ventanas. Es un terreno de cinco hectáreas llenas de árboles, sembradíos, chanchos, gallinas y tres perros con nombres del malo, el feo y el bueno. Verdugo, Sparky y Osito. Hay dos construcciones precarias hechas con cinco filas de ladrillo completadas con tablas y un par de telas que cuelgan en vez de puertas.

Chacho y Cecilia tienen visitas. Con tal motivo han crucificado un cerdo que ahora se cocina en un palo clavado en medio de la braza allí en el suelo donde Chacho juega taba. En esa misma braza, ella ha puesto la olla con la yuca pelada. Va y viene sin parar, hace una cosa, da órdenes, habla, entra y sale de la cocina, abre una caja de vino patero argentino marca Saque, la mezcla con soda, invita y ahora sonríe. “¡Púta!… tá ríco como ajéno…”, exclama Chacho feliz, acentuando y estirando las vocales, usando a su antojo esas palabras coloradas que allí son parte del vocabulario cotidiano, florido, cachondo. “¡Saque y meta, saque y tome!”, grita Chacho y ríe otra vez, contento. Ella y su marido hablan y hablan cantarinos, los dos al mismo tiempo. Su marido es su marido a fuerza de la costumbre de callar.

Eso cuenta Cecilia recordando que “antes, las mujeres éramos criadas así, a palos, por eso calladiiiitas teníamos miedo de avisar”. Avisar que Chacho, jovencito -“los gavilanes no duermen ¿ve?” aclara ella-, iba y la “afanaba” (afanar, argentinismo que significa apropiarse de lo que no es de uno). Así nació su primer hijo y luego otro y otro cada dos años hasta completar ocho igual que su mamá que desde el principio le dijo que si él quería casarse, ella tenía que aceptar, y como Cecilia no entendía nada, se casó. Claro que al día siguiente la madre de Chacho los divorció. Pero con un hijo tras otro siguieron juntos hasta hoy.

Cecilia, ya madre de familia, salía a las reuniones de la comunidad “solamente para hacer bulto, para que no cobren multa nomás”, porque su timidez no daba para más. Ni siquiera sabía que las naranjas que cabían en la mano debían ser cinco cuando su cuñada la llevó a vender. Pero Cecilia no sabía y a la mala tuvo que aprender. Se recuerda a sí misma y sonríe moviendo la cabeza.

“¡Púta!… tá ríco como ajéno…”, exclama Chacho feliz, acentuando y estirando las vocales, usando a su antojo esas palabras coloradas que allí son parte del vocabulario cotidiano, florido, cachondo. “¡Saque y meta, saque y tome!”, grita Chacho y ríe otra vez, contento.

Como las abejitas

Un día apareció nuevamente su cuñada diciendo que había un taller sobre género. Como a todo decía que sí, Cecilia fue y esta vez no se equivocó. Porque allí oyó decir que las mujeres tenemos un problema y es que “una mujer no habla bien de otra mujer”. Supongamos –explica-: “si una mujer se separa de un hombre y el hombre se queda con los hijos, decimos: ‘pobre señor’ y lo ayudamos. ‘No tiene con quién dejar a los hijos para ir a trabajar, tráigalos aquí’, decimos, ‘yo se los voy a cuidar’, ‘qué mujer perra que se ha ido con otro’, decimos. No sabemos reconocer, no nos damos nuestro lugar, no velamos por otra mujer, siempre por el hombre”, recuerda Cecilia y mientras habla asume cierto aire emancipado.

Fue suficiente esa reunión para reconocerse y saber que era eso lo que quería. Y entonces enumera con entusiasmo la cantidad de talleres y capaciones a los que comenzó a asistir junto con ASOCIO (Asociación Social Tarija), una institución que desde aquellos años trabaja con organizaciones campesinas e indígenas promoviendo sistemas agroecológicos y alimentarios sostenibles y que Cecilia menciona una y otra vez. “Nos entraron con el ejemplo de las abejitas –cuenta-. Tan chiquititas que son, que uno no puede ver ni sus ojos, pero las abejitas nos ven de leeejos. Ven, olfatean y ¡cómo tienen esa resistencia! Nos pican, nos pelean ¡nos hacen escapar!”

El siguiente taller fue un gran desafío: estudiar administración durante ocho meses, una semana por mes en Yacuiba, a 63 kilómetros de su casa y a más de dos horas de viaje. Dijo: “como sea voy a ir, así tenga que llevar a mis hijos”. Agarró a sus dos hijos menores y fue.

“¡Qué sacas de eso!”, protestaba Chacho, hasta que pronto vio los resultados que lo dejaron satisfecho: ocho meses después su mujer aprendió sobre planes de negocio, mercado y clientes. Así lo ayudó a hacer presupuestos para las obras que emprendía como albañil y desde entonces él también supo valorar su trabajo. Los roles se invirtieron y eso quedó claro cuando Cecilia dijo: “Aquí no manda nadie más que yo”. Y hasta en las fiestas o en las camorras se puso al frente a defender a su marido. “Yo no dejo que le humillen. Si alguien tiene que ofender, primero que me ofenda a mi, primero que me diga a mí. Si tiene que pegarme, primero que me pegue a mí, después a él. Así he parado a la gente” cuenta envalentonada mientras Chacho mira de lejos jugando taba y contemplando el cerdito a la cruz que arde con paciencia. El alma de la familia es claramente su mujer. “¡Ahhhh…!”, grita Chacho. La taba ha caído en el blanco, apuntando hacia arriba y del lugar correcto.

(…) las mujeres tenemos un problema y es que “una mujer no habla bien de otra mujer”.

Las mujeres del huerto

Sandra Donaire tiene 40 años, la voz cálida, las manos cuidadas, los pómulos grandes, el cabello suelto y el aire coqueto que combina con su chompa color rosa. Un par de aretes discretos y una pulsera de cuatro vueltas la adornan. Dolly Jurado es la más joven, tiene 35 años y una figura imponente. Es grande y aunque poco, habla fuerte. Lleva el cabello recogido en un moño, la cara redonda igual que los botones de su chompa colorada y una bonita sonrisa que se oculta cada vez que habla. Luisa Tórrez es pequeñita y tiene la voz gruesa que junto al modo de hablar local, lleno de particularismos, hacen difícil entenderla. Tiene el cabello cano que le cuelga en una trenza larga. Su chompa colorida, su abrigo grande y una cruz de madera con las puntas rojas y naranjas como gargantilla, la hacen parecer a la hormiguita hippie. Nos recibe en su casa tan colorida como ella, con paredes de ladrillo, puertas, ventanas y techo de teja. La ha pintado con motivos guaraníes.

Las cuatro mujeres se saludan de a besos y diciéndose “hola mi amor”. Luego se ríen y se ríen y se dicen “hola cariño”. Están contentas de verse. Se reúnen con regularidad desde hace varios años cuando, igual que Cecilia, se reconocieron abejitas capaces de mirar lejos y salieron de sus casas a capacitarse en distintos talleres sobre todo aquellos orientados al cultivo orgánico de hortalizas.

Las cuatro mujeres se saludan de a besos y diciéndose “hola mi amor”. Luego se ríen y se ríen y se dicen “hola cariño”. Están contentas de verse.

De allí surgió un proyecto que con el tiempo no haría más que crecer, al que llamaron AIMPAS, Asociación Integral de Mujeres Productoras del Agro Sostenible, “un 25 de abril de 2010” apunta Cecilia, siempre señalando las fechas precisas desde la silla donde se ha sentado para escuchar a sus compañeras. Sólo interviene para acotar nombres, días, meses, años, cantidades, lugares. Su liderazgo se siente aún o precisamente porque ahora calla y hablan las demás.

Fue en febrero de 2006 –otra vez precisa Cecilia- cuando les hablaron de un proyecto de huertos hortícolas. A todas les pareció interesante porque hasta entonces compraban la verdura de un camión que venía desde Tarija, la capital del departamento, muy lejos de allí, y todas salían corriendo a hacer sus compras. Si el camión no venía o no lograban alcanzarlo, tenían que caminar hasta la casa de uno de los tres vecinos de la comunidad que producían algo de verdura para vender. Ellas, en sus casas, cultivaban muy poco y debían comprar.

La segunda razón que las animó a poner empeño en sus huertos familiares fue que así mataban tres pájaros de un tiro: No gastaban dinero comprando verdura sino produciéndola, el excedente podrían venderlo ellas mismas, y de paso cuidaban su salud y la de su familia produciendo hortalizas sanas, orgánicas.

Pero antes de todas esas razones está la primera: todas quisieron salir de sus casas y ser autónomas. Sandra, que habla con calma y cuidado, un poco en broma y harto en serio, dice: “conocer nuestros derechos y tantas capacitaciones que hemos tenido nos ha servido para liberarnos del yugo español”. Ellas estallan en una carcajada y corrigen a coro: “¡del yugo de nuestros mariiidooos…!”

Dolly es la que más trabaja intentando “educar” a su marido. Tiene cuatro hijos pequeños y “como es costumbre”, dice, se dedica a las labores de la casa. Su marido era “muy caprichoso”, cuenta, “hay veces cuando yo iba a las reuniones volvía y él estaba bravo. Era bien machista pero al final ya entendió.

Tal fue el cambio que hasta ahora ningún marido las ha llamado en medio taller para recriminarlas o molestar. “Al revés”, bromean, “nos llaman cariñosos”. Y vuelven las carcajadas.

“conocer nuestros derechos y tantas capacitaciones que hemos tenido nos ha servido para liberarnos del yugo español”. Ellas estallan en una carcajada y corrigen a coro: “¡del yugo de nuestros mariiidooos…!”

Chacho, el marido de Cecilia, dijo en su casa que su mujer “se ha puesto ¡más guapa!” También contó, resignado, que los maridos se quedan “wuajchi”, sin par, sin pareja, solos. “Ni cómo ir a trabajar porque tengo que estar cuidando aquí a los chicos que van al colegio…, tengo que estar aquí viendo a los animales, dando de comer…”.

Luisa ya superó todo eso. “Mi marido ahora es educado, antes no me dejaba: ‘¡a qué vas, las mujeres no van a eso!’, decía. En una discusión, una vez dijo que si voy ahí es que vuelvo más capaz a pelearle a él. Es eso pues, no me voy a dejar tampoco porque ya no estamos en esos años”, cuenta con solvencia. Ahora son sus hijos los que más la apoyan: “mamita, cuando usted quiera ir nos avisa para que nosotros hagamos aquí”. Y eso sucede porque cuando Luisa vuelve, enseña a sus hijos lo que aprende. Lo mismo pasa en la casa de Cecilia donde las preguntas de sus hijos, cuando hacen las tareas de la escuela, se dirigen siempre a ella.

Y lo que aprenden las mujeres del huerto no es poco. Una a una describen los distintos tipos de abono orgánico. Entonces Cecilia, que las ha escuchado calladita, interviene, porque nadie como ella para repetir de memoria y con las medidas exactas, por ejemplo, la receta del biol: “Un paquete de levadura, digamos 50 litros de suero, 20 kilos de ‘aca’ de vaca, 180 gramos de levadura y 3 kilos de chancaca…” Cecilia habla rapidito, casi como recitando y, de paso, repasa la receta para todas: “Se raspa la chancaca, se disuelve con agua caliente o tibia, ahí se aumenta la levadura, después de que se hace esa mezcla se echa a la bosta de vaca, se deja fermentar bien tapadito y se deja un drenaje con una botella de agua. Dentro la botella se hacen burbujas y el agua va aminorando. Ahí madura por 90 días y eso se echa de acuerdo al crecimiento de la plantita, no es aconsejable echarle cuando está en floración, eso es netamente para el tallo”. Es toda una maestra. Las demás la escuchan y sólo cuando termina aprovechan para volver a reír porque aclaran que la bosta debe ser “fresquita”. “Detrás de la vaca, con nuestro recipiente vamos” bromean riendo.

Producir abono orgánico es costoso. Sandra, Dolly y Luisa cuentan el tiempo que invierten en prepararlo, esperando semanas a que los gusanos hagan su trabajo para recién entonces abonar las plantas. Hay que tener paciencia para esperar que las cáscaras de la misma verdura, cereales y tubérculos que consumen, fermenten para luego cernir y recién usar.

Sería más fácil comprar un químico y echar a las plantas, claro. Encima, las lechugas crecerían grandes, lindas, los tomates también, igual que toda la verdura. Y en el mercado la gente miraría esas lindas hortalizas y compraría sin dudar pero también sin saber que esos químicos pasarán pronto la factura a la salud. Las mujeres del huerto están absolutamente convencidas de eso. Luisa protesta resumiendo lo que todas repiten: que si la gente enferma con cáncer es por eso, por los químicos. “Pollo con químico, tomate con químico, papa con químico. En cambio la gente antes era guapa, sana, le echaba papita a la tierra y daba nomás, porque la tierra no era dañada”, dice. Cecilia interviene a su modo, siempre sonriente y con su voz cantarina:

“Lo malo que hay en Bolivia y otros países es que hay gran cantidad de químicos, cuántas sonseras hay… pero pulmones, hígados, riñones no hay. ¡Si hubiera fuera lindo! Yo con gusto cambiaría. No sé donde hay un repuesto, ¡voy a comprar!”.

¿Y si hacemos una feria?

Fue idea de Cecilia. Un día -14 de julio de 2008, apunta ella, cuándo no- les dijo a sus compañeras: “¿Y si hacemos una feria?”. Listo. Desde entonces hasta ahora, la feria de las mujeres de AIMPAS forma parte del Plan Operativo Anual del municipio pero además el beneficio no es sólo para Itau sino para todas las comunidades de la región que integran la Asociación. Más todavía. Otro día, las mujeres del huerto conocidas ya como “las aimpas”, dijeron: “Si sembramos tanto maíz por qué no tenemos además ¡la feria del maíz!”. De modo que en Itau, cada año se realiza también la feria del maíz. Nadie como ellas para aprovechar la prosperidad económica de Caraparí. Cinco años después, al teléfono, Cecilia me contará que a pesar de la crisis económica que era de esperar, lo suyo sigue viento en popa. Inclusive los “centros de transformación” que igualmente crearon para convertir sus hortalizas en mermeladas, fideos y distintos tipos de horneados, se multiplicaron. Ya van cuatro en las distintas comunidades. “Ya hemos logrado meter dentro del POA”, contó Cecilia aquella vez como toda una experta en afanes de la administración pública.

Epílogo

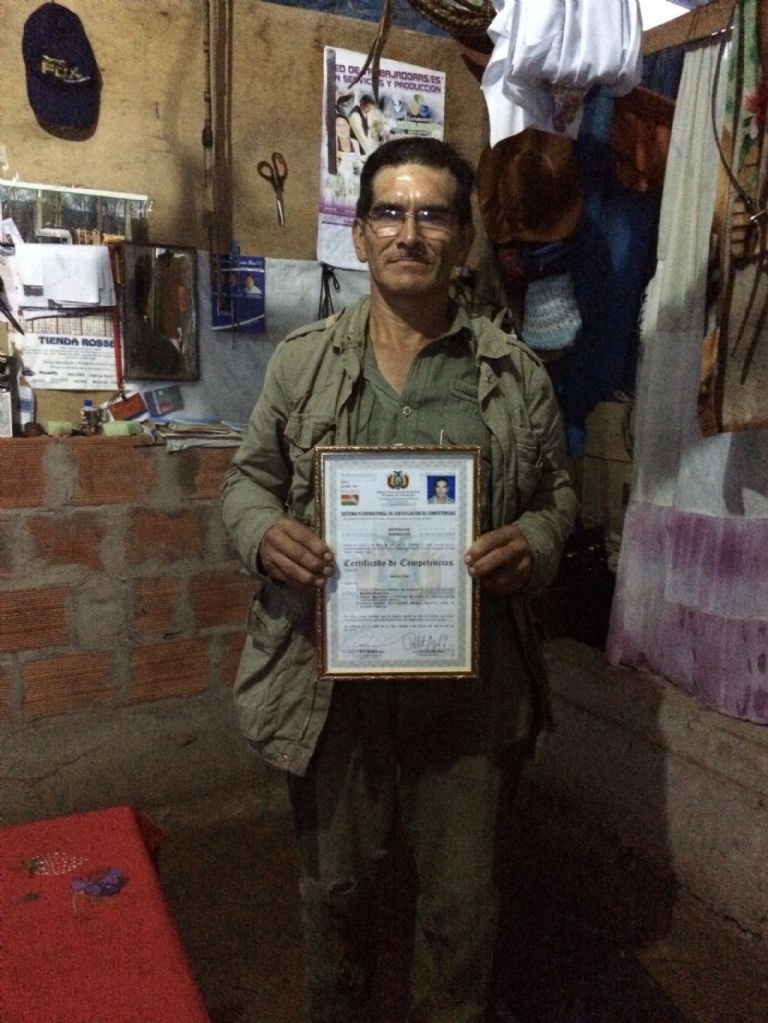

Las mujeres del huerto se despiden de a besos. “Chau, cariño, chau mi amor”. Atardece y en la casa de Cecilia el vino se ha terminado. En la tienda del pueblo ella compra dos y se presta otros dos. Tiene el gesto pícaro y mezcla el vino con una gaseosa blanca. Llena el vaso, antes de tomar te mira, dice “te invito” y bebe todo. Eso quiere decir que llena el vaso nuevamente y te lo pasa para que hagas lo mismo. De ronda en ronda pasando el vaso, todos están alegres. Sus hijos hablan de la escuela y Cecilia comenta que ahora a los hombres les enseñan a tejer. Dice que Oliverio, su hijo, teje bien. Chacho aprovecha esa mínima ocasión para decir, muerto de risa: “le voy a comprar una pollera, una pollera chapaaaaca…”. Oliverio ni se da por enterado porque está entretenido con un juego en el teléfono celular pero Chacho disfruta su ocurrencia como único escape a una situación sin vuelta atrás. En su casa las mujeres ocupan el mismo lugar que los hombres y más. Gracias a los talleres de su mujer, Chacho ha participado en una de las capacitaciones orientadas a construir estanques de agua además de un sistema de cosecha de agua. Ahora Chacho muestra orgulloso el único certificado que ostenta como diploma.

Lo único que Cecilia ha olvidado en todos estos años es la multiplicación de tres cifras. No ha olvidado el día que su papá se fue pero la madurez de los años le ha enseñado que “para qué una va a obrar mal con el papá o la mamá. Por qué lo harían, no sé, tal vez sería porque la ley estaba a favor del hombre, sería porque así lo han criado… Ahora mismo le digo: ‘qué desgracia que en ese tiempo yo no era grande porque si hubiera sigo grande yo te hubiera matado defendiendo a mi mamá’”, concluye. Agarra un vaso con vino patero y dice: “te invito”.

***

Cecilia Yujra tiene ahora ocho nietos que la acompañan bulliciosos en el encierro de la cuarentena. Dice que en Itaú sólo hay un caso de coronavirus y que se están cuidando. “Las chicas” están bien y ahora tienen un chat de Whatsapp. Nuevas generaciones de mujeres se han sumado. Ellas, las mayores, no han dejado de cultivar sobre todo risas.

- Una versión de este texto se publicó en Las 12 de Página 12, Buenos Aires, 2015. Esta crónica fue posible gracias al apoyo de Oxfam en Bolivia.