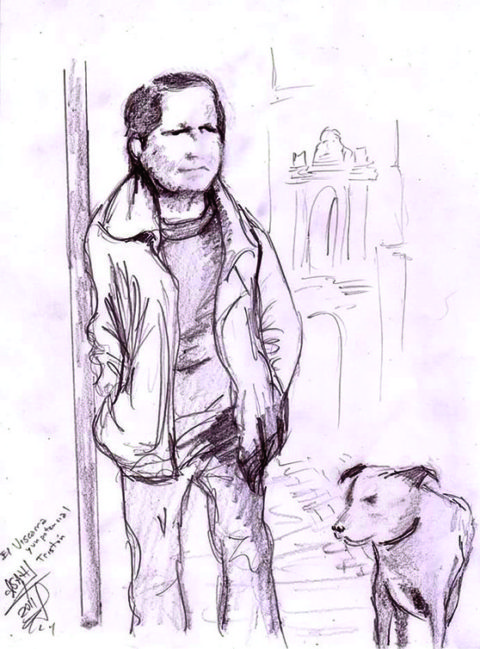

Más allá de la rosca, más allá del ícono pop, estaba Víctor Hugo Viscarra, ese idolatrado perro callejero de la literatura contemporánea. Nos acordamos.

“¿Antropólogo?”. “Sí. Es que me conozco todos los antros”. Víctor Hugo no abandonaba su sarcasmo ni en las peores depresiones provocadas por el excesivo alcohol. Fue un soldado de los tugurios, de la asquerosa periferia en este hoyo que escupe a esos que no se ataron, o no pudieron hacerlo, a las normas de una sociedad indiferente con los de alma frágil. “Nací viejo. Mi vida fue un tránsito brusco de la niñez a la vejez (…) No tuve tiempo para ser niño”, de su libro Borracho estaba, pero me acuerdo, es quizá la frase que resume el profundo dolor de este hombre golpeado pero no por ello doblegado. Se trataba de un provocador, de un rebelde que llegó a despotricar contra la vaca sagrada de Saenz y otros padres de la literatura local y nacional, un personaje irreverente que frecuentaba los rincones de la bohemia intelectual como sólo él lo hacía: Lleno de borrachera.

El Averno de la mítica Jaén era una de sus estaciones en tiempos de los aquelarres de, entre otros, Humberto Quino o Jaime Nistahuz. Allí lo vi por primera vez. Ingresó con pinta de pordiosero y exclamó uno de los versos que más me impresionaron en la vida, su Poema a Dios. “Tú que me engañaste una y mil veces, tú que me traicionaste con cada uno de tus dichos…”. Es lo único que recuerdo de aquella velada a media luz con el trago que calentaba nuestros cuerpos. Algunos lo aplaudieron, los más alistaron monedas para aquel que empezaba a acercarse a las mesas. “¿Quién es?”, traté de averiguar. “Es un borracho cargoso”, dijo uno mientras bebía de un solo sorbo el trago que alguien había sobrado. Después de algunas copas de cortesía y así como llegó, aquel enigmático poeta se fue. Solo, a enfrentarse con la noche.

Con el tiempo me enteré que ese señor de aspecto furibundo se llamaba Víctor Hugo Viscarra y que recientemente había publicado su célebre Borracho estaba…. Corrí a comprarlo y leerlo fue una purga total. El contexto boliviano nos había dado otros célebres alcohólicos, Borda, el mencionado Saenz, Guillermito Bedregal. Pero había algo en las letras de Viscarra que hablaban de una vivencia demasiado atormentada, auténtica y real por sobre todas las cosas. Y me revolqué en el resto de su menospreciada obra que según algunos críticos cuadra más en la etnografía, al escribir desde la experiencia real y propia antes que concebir la ficción. No importaba lo que diga la rosca, había que leerlo. Después de Coba: Lenguaje secreto del hampa boliviano (1991) cayó en mis manos Relatos de Víctor Hugo (1996) y su primera narración, La triste historia de Tristón (Homenaje a los perros vagabundos) me provocó un sollozo que no podía contener. “La perra, que era una especie de cigüeña canina, era tan miserable que no podía darle a Tristón las cuatro raciones de leche que todo perrito recién nacido tiene que mamar cada día. Es por eso que desde su tierna infancia conoció el hambre y experimentó lo terrible que era dormir por las noches acurrucado en un portal viejo, un basural, o en la cochina calle. Nunca conoció a su perro padre (…)”. Secadas las lágrimas, Víctor Hugo pasó a ser mi nuevo ídolo. Era nuestro, sin adornos ni maquillaje, y contaba las cosas que pasaban a nuestro lado, las que a veces no nos gusta mirar. Había que conocerlo y el periodismo fue la llave. No podías hacer cita con él, tendrías que caminar la periferia y rezar por cruzarlo en alguna calle. Y en cuanto aparecía, la bienvenida era un trago que garantizaba horas de vagabundeo e inextinguible conversación.

La calle lo había marcado en cuerpo y alma. Había mucho resentimiento en sus pasos tambaleantes; pero trataba de no exteriorizar su amargura. Y sus vivencias retratadas en esas páginas de desventura pronto empezarían a retribuirle una efímera fama entre toda una generación que asistía pasmada a sus encuentros con la desgracia ajena. Muchos querían conocer su vida, sus calles, sus putas y sus antros. Así, Víctor Hugo también comenzó a ser una figura de culto entre grupos de música y artistas plásticos que le otorgaron un aura de artista pop, deícono de la cultura de masas aunque él nunca se daba por enterado. No le interesaba. Su vida eran sus pasillos, sus camaradas, su alcoholcito para las madrugadas horribles.

Tras conocerlo y luego de haberle perdido el rastro por un buen tiempo, me enteré que había caído en achaques físicos y que estaba refugiado en un albergue cristiano en Villa Dolores. El encuentro no fue en las circunstancias conocidas, nada de sonrisas ni picardías, sino más bien silencios prolongados luego de admitir que no había temas para abordar y tampoco íbamos a entrar en el juego de las lamentaciones. Y si bien le llegaban instantes de desahogo, salía al paso a su reconocido modo: “No estoy llorando, es el humo del cigarrillo que me hace lagrimear”. No había dejado de ser Víctor Hugo. Pero había algo en el escritor del lumpen paceño que se había extinguido. Y él lo sabía.

Tal vez por ello no duró demasiado en sus días de encierro y autocontrol. Fueron once meses y tres semanas exactas alejado del desenfreno del alcohol. Pero días antes de ser homenajeado en la feria del libro paceño versión 2004, volvió a caer en las garras de su mejor amigo o peor enemigo. “Me pidieron catar un preparado y desde ahí no la he parado. Si en algo habían tenido razón los idiotas de los A. A. (Alcohólicos Anónimos) es que cuando uno reincide es mucho peor”, dijo aquella noche en que fue tratado a lo grande en uno de aquellos fríos galpones de la feria. Se reía como un villano, gozaba con lo recogido, decía que de vez en cuando se podía dar esos gustitos y, como ambos vivíamos en la zona norte, hacia allí me invitó, a nuestro encuentro con la noche contaminada. Había vuelto a ser el Víctor Hugo de siempre, y aunque supusimos que así mucho no iba a durar, daba gusto haberlo reencontrado. Fue la última vez que lo vi. En algún momento debía darse la despedida. Y de nuevo, a su estilo: –“Prestame 10 bolivianos”, –“francamente don Víctor, me quedé con tres monedas”. –“Ya, dame, no importa. Pero ya sabes, me debes siete”.

Marco Basualdo es bonaerense, hijo de bolivianos. Como periodista, hizo del desarraigo uno de sus temas preferidos. Escribió Rock boliviano: Medio siglo, donde registra esa complicada aventura de los altos decibeles en el país.